▶ を押すと文が増えます

目次

- 梅雨シーズン

- 水無月のひみつ

- 夏至

- お祭り

- 七夕

- 海の日

- 暑中見舞い

- 山の日

- お盆

- 戦争の歴史

一年には四季があります。

春、夏、秋、冬の4つの季節で四季ですが、

春には春の、夏には夏の、秋には秋、冬には冬のよさがありますよね。

みなさんがそれぞれの季節で思い浮かべるイメージも違うのかもしれません。

このシリーズでは、それぞれの季節のモチーフになるようなイベントに注目していきたいと思います。

今は季節は夏!ということで夏からスタートです。

6月/水無月

梅雨シーズン

6月と聞いて、「梅雨」を連想する人は多いかもしれません。

梅雨―「梅」という漢字と「雨」という漢字を組み合わせて「つゆ」と発音しますが、なぜ、「梅雨」と書くようになったのでしょうか。

そもそも「梅雨」と呼ばれる現象は日本だけではなく、東アジア一帯の地域に共通する気象現象です。

日本では5月末から7月初~中旬にかけて、

くもりや雨の日が多くなる時期のことを言います。

背景には、オホーツク海方面からの冷たい・寒い気流と、南側から吹いてくる暖かい気流がぶつかりあう現象が関わっています。

この暖かい空気と冷たい空気の境目のことを「前線」と呼びますが、

この前線で冷たい空気とぶつかった暖かい空気は上空へと上がっていくのです。

お風呂のお湯の表面は熱くても、湯舟の底の方はぬるめの温度になっている、

という経験をしたことのある人もいるかもしれませんが、

同じように暖かい空気は上空へと上がっていきます。

これが「上昇気流」と呼ばれるものですね。

熱の高さによって重さも変わります。

暖かければ暖かいほど、同じ体積の空気でも重さは軽くなるのです。

暖かい空気が上空へと上がっていくのはそのためです。

一方、上空に上がれば上がるほど気温は低くなります。

そうすると暖かい空気は冷えて水蒸気や水や氷の粒になり、雲となり、やがて雨を降らすのです。

また理科のナビゲーターのみなさんが詳しく説明してくださるはず!

この暖かい空気と冷たい空気がぶつかり合ってできる前線が、東アジア地域一帯にかぶさるので、東アジアで「梅雨」という現象がみられています。

「梅雨」という言葉、特に「梅」という漢字が使われる理由は、やはり梅雨を経験する中国に由来するようです。

中国の揚子江周辺では、梅の実が熟す頃が雨季にあたるそうです。

それに由来して、「梅雨」と書くようになったとか。

ただ、私たちも「ばいう前線」と発音するように、もともとは「つゆ」ではなく「ばいう」と発音していたといいます。

「梅雨」を「つゆ」と発音するようになった背景には、

まず、ひとつめに「露」から派生したという説があります。

雨がたくさん降ってできる雨露から由来しているという考え方です。

ふたつめは、熟した梅の実が潰れることから「潰ゆ」という説です。

梅の木が育つには雨が欠かせないそうで、雨と梅とは切り離すことのできない関係性にあるのですね。

日本の梅雨のころは、梅の収穫はほとんど終わっていることが多いのですが、実が熟して潰れる時期でもあることから、「梅雨」の「潰ゆ」説が生まれたようです。

あまり関係ないけれど、津田塾大学の創設者は津田梅子先生。

梅の時期には大学でも梅が収穫できるんですよ。

梅シロップにして炭酸水で割ると美味しい梅ジュースができますね‥‥ゴックン(生唾を飲む音)

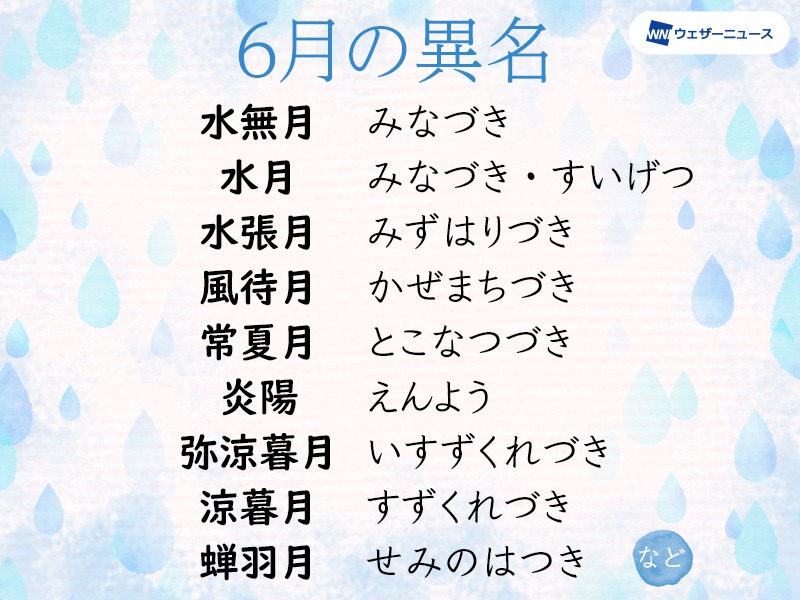

水無月のひみつ

梅雨、ときたら雨降りのはずなのに、なぜ「水無月」と書くのでしょうか。

実は水無月の「無」という漢字が誤解を招く原因です。

この「無」は「無い」ということを意味する「無」ではなく、「の」を意味する連体助詞の「無」なのです。

「体言」とは、活用がなく、文の主語になりうる性質を持つもののことをいいます。

「体言」とは、「名詞」や「代名詞」「数詞」の品詞をまとめた表現です。

「水」も「月」も名詞ですね。

この二つの名詞(体言)をつなぐ「の」の役割を「無」という漢字が担当している、

という説が「水無月」という言葉の由来として有力なのです。

ちなみに、「体言」に対応するのが「用言」です。

「動詞」「形容詞」「形容動詞」の3つの品詞をまとめた表現です。

例えば「雨が降る」という文章。

→「雨」は体言、「降る」は用言。

「今日の雨は激しい」という文章だと、

→「今日」と「雨」は体言、「激しい」が用言です。

ポイントは、「雨が降ったら」「雨が降ると」「雨が降ります」など、元の「降る」という基本形の語尾が、文章の中で変化(「活用」と呼んだりします)しているということ。

「用言」は、「活用がある」というポイントをもっているのです。

例)激しい <(形容詞)用言>

今日の雨は激しい。

今日の雨が激しくなったら心配だ。

今日の雨が激しければ中止になってしまう。

今日の雨は激しかった。

さて、「水無月」の「無」は水と月をつなぐ「の」である、とのことでした。

ということは、「水の月」ということになりますね。

6月は水の月。

田植えをしたり、作物が大きく育っていくために必要な雨を願う、昔の人たちの祈りや願いも反映した名前なのではないか、とも言われていますね。

ちなみに、「水無月」という和菓子もあるそうですよ。

白いういろうの上面に甘く煮た小豆をのせ、三角形に切り分けたもの。

京都発祥のお菓子で、一年の残り半分の無病息災を祈って食べるそうです。

無病息災とは、病気にかかることもなく健康である、という意味の四字熟語ですね。

夏至

そして6月といえば、夏至。

夏に至ると書いて「げし」と読みます。

今年は6月21日が夏至の日でした。

北半球では、この日が一年のうちで最も昼の時間が長くなる日なのです。

「秋の日はつるべ落とし」ということわざを聞いたことはありますか?

秋の日は急に暮れる、という意味ですが、

今年についていえば、6月21日をピークに冬至の日(今年は12月21日)まで昼の時間はどんどん短くなっていきます。

そして、冬至の日から来年の夏至の日に向かって、また昼の時間が少しずつ長くなっていくのです。

また、理科のナビゲーターの皆さんが紹介してくださると思いますが、

地球が太陽の周りをまわる公転と、

地球自体も回転する自転、

さらにその回転するときの角度(自転軸の傾き)という要素が関係して、昼や夜の長さが変わるのです。

これは、まさに四季と切っても切り離せないポイントでもあるのです。

夏至の日は昼の時間が長くなる、ということもあって、

太陽の力が最も強まる日としてお祝いをする地域も少なくないようです。

特にスウェーデンなど北欧では緯度が高いため、日の出ている時間は本当に長くなります。

(なぜなのか、はまさに自転軸の傾きが関係します)

一日は24時間ですが、そのうち20時間はずっと日が沈まないのだとか。

(なので冬の時期はその真逆。長い長い夜の時間が続くのです)

花々が咲き誇る中、カエルのダンスなどを踊って過ごす、とても素敵なお祝いの日なのだそうですよ。

日本では田植えの時期の真っ盛り。

「夏至のころ、半夏生まで」に田植えを終えようと忙しく過ごす時期でもあったそうです。

半夏生とは、夏至の日から数えて11日目にあたる日、もしくはその日から5日間のことを指します。

田植えが終わる半夏生のころには、収穫したばかりの麦を使った半夏生餅を作り、田んぼの四隅にお供えをして食べる風習があったりもするそうです。

関西地方では、豊作を祈って半夏生にタコを食べることもあるそうです。

タコを食べるのは、タコの足のように大地にしっかり作物の根がはることを願ってのことだそうです。