▶ を押すと文が増えます

7月/文月

お祭り

さて、暦の上でも7月にもなると「夏」らしさが増してきますよね。

夏と言えば楽しみなのがお祭り。

一年を通じてお祭りはありますが、浴衣を着てお祭りに出かけることを楽しみにしている方もいらっしゃるかもしれません。

花火の音や景色を楽しみにしている方もいらっしゃるかもしれません。

なぜ、夏はお祭り、というイメージが強いのでしょうか。

そもそもお祭りとは何のためにおこなわれるのか。

そこから振り返ってみると謎が解けるかもしれません。

「祭」という漢字を見てみると、

意味は、

① まつる。神や死者の霊をまつる。まつり。

② にぎやかな催し

とあります。

なりたちに注目すると、

会意文字。

示(祭事で神の座に立てて神を招くための木の台の形にかたどる。神をまつる意)と、月(肉を示す)、又(ゆう)(て)とから成る。

肉を手に持って神にささげる、ひいて「まつる」意を持つ。

とあります。

お祭り、というと、私たちが楽しむ主役と思ってしまいがちですが、そもそもは、神様に感謝したり、願ったりする儀式の一環だったといえるかもしれません。

実際、お祭りといえば、お祭りの舞台になるのは神社であったりしますよね。

一方、「まつり」と読む漢字は他にもあります。

「祀」

意味は、

① まつる。まつり。神としてまつる。

② 中国、殷代のとし。

「祭り」と「祀り」を組み合わせた熟語「祭祀」もありますね。

この意味は、神や祖先をまつること、という意味になります。

「奉」

意味は、

① まつる。たてまつる。さしあげる。

② つつしんでおこなう。

③ つかえる。つとめる。つくす。

④ うけたまわる。

会意形声。

手(て)と、廾(きよう、両手)、丰(ホウ)(しげった草)とから成り、草を両手でささげる、ひいて「ささげる」意を表す。

なんとなく、お祭りということばのイメージから、昔の人たちがどのように行事としてお祭りの日を迎えていたか、伝わるような気がします。

お祭りの日、凛とした雰囲気があるのは、「儀式 」として、神様やご先祖様への感謝を伝える機会だからなのかもしれません。

春は、

田植えの時期、はじまりの季節なので、「豊作祈願」や「無病息災」が願われ、

夏は、

台風や害虫などに成長した作物がダメにならないよう、「風除け」や「虫送り」のお祭りが催されました。

梅雨から夏にかけては、疫病が大流行することが多かったそうです。

病気や災害をもたらす背景には悪い霊がいる、ととらえ、「厄除け」や「疫病退散」のためのお祭りもあったそうです。

また、祖先を祀るための行事もみられます。

秋は

収穫の季節。収穫に感謝するお祭りがおこなわれ、

冬は、

収穫を終えて農作業から一時解放される季節。

田の神をねぎらい、新年を迎えるための「新春祝い」にまつわる祭りがある、と言われます。

夏は、疫病が流行することが多かった、とは先ほども書きました。

疫病退散や厄払いの意味が込められたお祭りでは、神様が乗ったおみこしを担いで町や村中をまわり、神様に清めてもらおうとしたり、

悪霊は賑やかなものについていくと考えられていたので、にぎやかなお囃子が入れられるようになった、などがあるようです。

七夕

7月のイベントといえば、七夕。

7月7日の日の夕べに行われる「七夕の節句」、

笹を用いて行事をすることから「笹の節句」とも呼ばれています。

七月の夕べに行われるから、七に夕で「七夕」と書く、と考えると覚えやすいですね。

節句とは、季節の変わり目、季節の節目に無病息災、豊作、子孫繁栄などを願い、お供え物をしたり、邪気を祓う行事を行い過ごすこと。

中国から伝わった節句はすべてで五つ、五節句と呼びます。

中国の暦法と日本の風土や農耕を行う生活の風習が合わさり宮中行事となったものが節句の始まりと呼ばれています。

7月7日も五節句の一つだというわけです。

豊作を祈る祭りに、女性が針仕事などの上達を願う中国から伝わった行事が合わさったものが「七夕」のきっかけだといわれています。

そもそもなぜ七夕を「たなばた」と呼ぶのか?

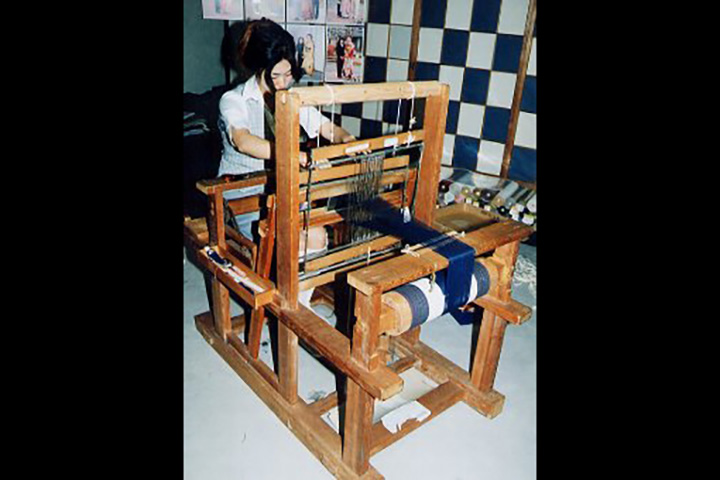

という背景には、そもそも日本で行われていた行事の一つ、戸棚の棚に機織りの機の字で書く「棚機」があります。

水の神様に豊作をお祈りするのが棚機の目的で、その時に「棚機女」と呼ばれる女性が織った着物をお供えしていたそうです。

この着物を折る織機が「棚機」という名称であった、ということもあって、

やがて、五節句の一つの七夕を「たなばた」と当て字で呼ぶようになった、と考えられています。

天界に住む織姫と彦星。

もともと働き者だったはずの2人は、出会ってからはデートをして遊んでばかり。

全然仕事をしなくなってしまいます。

そのことに怒った天の神様が二人を引き離してしまい、一年に一度しか会えなくなってしまった。

一年の唯一会える日が7月7日で、その日のデートがうまくいくように、カササギが二人の橋渡し役となる、というのが一般的なストーリーのようです。

神様ひどい…

ヤキモチを妬いていただけなのでは…

…なんてことを言ったら怒られちゃいそうだからやめとこっ!

2人はお星さまとしても知られていますね。

琴座のベガが織姫(織女星)で鷲座のアルタイルが彦星(牽牛星)と呼ばれます。

この二つの星と白鳥座のデネブを結んだものが「夏の大三角形」と呼ばれるものです。

星座にまつわる物語もほんとうにたくさんありますね。

なぜ、そうした物語が生み出されていったんだろう、とか考えてみるのもとてもわくわくします。

この七夕物語に加え、中国で「乞巧奠」という行事が催されるようになったそうです。

織姫は機織りが大変上手だった、ということがあって、

機織りの技が上手くなるよう、ひいては様々な手習い事の上達を願ったというものです。

この「乞巧奠」という行事が日本に伝わると、

宮中行事として取り入れられ、詩歌や裁縫の上達を願って星に祈りを捧げ、梶の葉に和歌をしたためてお祀りしたのだといいます。

梶の葉は紙や布の原料ともなっていた植物のようです。

やがて願い事を5色の短冊に書いて笹の葉に飾るようになります。

短冊が五色の色である背景には中国の陰陽五行説が由来になっています。

これまでにも国語の記事の中で何度か登場したことがある陰陽五行説。

世の中のすべては「陰」と「陽」で成り立っていて、

「木」「火」「土」「金」「水」の五つの元素から成り立っているという考え方でした。

この「木」「火」「土」「金」「水」を色で示したものが5色、

「青」「赤」「黄」「白」「黒(紫)」なのだそうですよ。

この5色の短冊に願いを込めて笹の葉に飾る――

――笹がまっすぐ天にむかってのびる性質を持っていることから、願い事が天にまっすぐ届けられるのではないかという想いから、笹の葉に願い事を書く、と考えられています。

ちなみに7月は文月と呼びますが、

この語源は短冊に歌や字を書き書道の上達を祈った七夕の行事にちなんだため、とも考えられているそうですよ。

実は七夕伝説には他のバージョンもあります。

羽衣伝説と呼ばれるものです。

このお話を聞くと、お願い事を書いた短冊を笹の葉に飾る理由は、ここにも由来しているのかなあと思わされます。

海の日

たいてい、海の日の頃に学校の夏休みは始まることが多いですが、海の日っていつなのでしょう?

7月の第三月曜日が「海の日」です。

「海の日」っていったいどんな日なのでしょう?

実は「海の日」ができたのは比較的最近のこと。

平成8年から「海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う日」として祝日として制定されたそうです。

暑中見舞い

さて、夏の暑さが本格的になったころ、ご挨拶のお手紙を書く習慣があります。

暑い時期になかなか会えない知人や友人に向けて相手への気遣いを表す挨拶状、暑中見舞いのことです。

年賀状が新年の挨拶をするお便りだとしたら、暑中見舞いはその夏版とでもいえるかもしれません。

もともとは新年の挨拶もお盆の挨拶も、贈り物を持って回ることが多かったそうですが、

郵便制度が発展するとともに、お便りでご挨拶をすませるようになったともいわれます。

暑中見舞いは梅雨明けから立秋(8月上旬)までの間に送るのがマナーだと言われています。

もし立秋を過ぎてしまったら、残暑見舞いと名前を変えてお便りを出します。

みなさんもぜひお手紙書いてみてはいかがでしょうか?