▶ を押すと文が増えます

そして、一風変わった髭もじゃの海賊船の船長が冒険を繰り広げるシリーズ映画もありましたねぇ。

海賊漫画や海賊映画だから当たり前ですけど、船が出てきていました。

しかも、ただの船ではなかったですよね。

海賊たちはその船をとても愛していて、船に名前までつけていましたよね?

ゴーイングメリー号だったり、ブラックパール号だったり…。

どうやら、船には車両や航空機とは異なり、一隻ずつ固有の名前が与えられることが多いそうなのです。

私は自分の自転車に名前をつけていました…。

緑色だったから「みどりちゃん」という名前だったのです。

みんなは乗り物に名前つけてますか?

実は、日本に船籍を持つ船は、船舶法により、船の名前と船を停泊させておく港を役所に登録する必要があるのだそうです。(船籍って私たちでいうところの戸籍と似ていますね。)

ですから、日本に存在する船は、すべて名前がある、ということになります。

〇〇丸

日本では、「日本丸」のように、名前の最後に「丸」がつく船が多いそうです。

なぜ、「丸」をつけることが多いのか…には諸説あるそうですが、自分のことを「麿」と呼んでいたものが、飼っている犬や刀などの愛するものや大切なものにつけられはじめ、やがて船にもつけられるようになった、という説もあるようです。

日本の船の名前の多くに「丸」が付くことから、海外では日本船のことをマル・シップ(Maru-ship)とも呼ぶそうですね。

ヘイアンチョウ妖精界の貴族の子が登場するアニメーションの主人公も、おじゃる丸という名前でしたね…。

忍者学校に通う少年にも「切り丸」くんがいたような…。

戦艦の名前の由来

現在、船の名前は漢字だけではなく、カタカナやひらがなで書かれたものも多いようですが、第二次世界大戦中、戦艦の名前は漢字でつけられていたものが圧倒的であったようです。

どうやら、戦争中、日本中の「勝つぞ」というやる気、士気を高めることを目的に、大日本帝国海軍は艦艇の名前に旧国名、山名、河川の名前を使用したそうです。

例えば…

| 艦艇の種類 | 名前の由来 | どんな艦艇? |

| 戦艦 | 国の名 | 海戦の主力となる船。 巨大な艦砲と堅牢な装甲を備える。 各国の軍事力の象徴でもあった。 小回りはきかないので、小回りの利く船に 護衛してもらう必要があった。 現在、戦艦を持っている国はない。 |

| 航空母艦 | 山岳名 | 航空機を多数搭載し、海上での航空基地の 役割を果たす軍艦。空母とも呼ばれる。 |

| 一等巡洋艦 二等巡洋艦 練習巡洋艦 | 山の名 河川の名前 神社の名前 | 速度と攻撃力のバランスをとった、 比較的小型の船。 |

| 一等駆逐艦 二等駆逐艦 | 天象、気象、海洋、 季節に関係のある名 植物名 | 攻撃や防御よりもスピードに重きを 置いた、一番小回りのきく船。 戦艦や輸送船など、自分では あまり早く動けない船の護衛に使われた。 |

などなど……船の種類によって名前を変えていたんですね。

明治天皇の意向で「人名は避けるように」というお達しがあったから、こうした山や川などの用語が使われることになったようです。

なぜ名前をつけるのか―

みなさんも何かに名前を付けた経験はあるでしょうか。

友達にあだ名をつけることもあったりするでしょうか。名前をつけることで、「自分にとって、たった一つの大切なもの」になりますよね。

愛情が湧くような、そんな気がします。その分、名前には願いがこめられているようにも思うのです。

艦艇がどんな役割を持っているものであったのか、によっても、どんな名前がふさわしいか考えるヒントになっていたかもしれませんね。

ちなみに2016年に公開された、『この世界の片隅に』というアニメーション映画でも、少しだけ船のはなしが出てきました。

お話しの舞台は広島県呉市。呉市で戦艦大和は作られていました。

当時、大日本帝国の期待を一心に受けた艦隊とされていました。

なんといってもそのサイズは史上最大の巨大さであったといいます。

名前の「大和」とは、日本を意味する古い呼び方ですから、それだけ自信満々に海原に送り出された船だったのでしょう。

日本の財力も知識も惜しみなくこの軍艦開発にあてられた、とも聞きます。

戦争がどのように成り立っていたのか、どういうひとりひとりの生き方があったのかを知ることもとても大切な学びですね。

艦艇の名前―それぞれの由来とエピソード

いくつか実際に船の名前を見てみましょう。

※ ですが、ここでは艦艇の詳細情報は省き、あくまで「名前」に注目していきます!

大和(やまと)

日本の古称・雅称。

ヤマト王権が大和と呼ばれる地(現在の奈良県内)にあったことに由来します。

語源には諸説あるとされ、「山のふもと」の意味だと言われたり、もともとは「山門」で山に神が宿るとみなす自然信仰の拠点であった地名が国名になった、とする説もあります。邪馬台国の「やまたい」が「やまと」になった、という人もいます。

扶桑(ふそう)

中国伝説で東方のはてにある巨木のこと。その巨木の生えている土地を扶桑国といいます。中国で日本のことを「扶桑」と呼ぶことがあったそうです。

伊勢(いせ)

現在の三重県の大半を指します。伊勢神宮鎮座の地として古くから栄えてきました。伊勢神宮は、明治時代から太平洋戦争前までの期間、すべての神社の上に位置する特別な神社とみなされてきたそうです。

日本の戦艦のこと__

日本を表す呼び名、日本を象徴的に示すシンボル、みたいなものがいろいろあるんですね。

日本といっても細長い島国。

日本に暮らす人々がどんなふうに気持ちをひとつにしようとしたのか、実際のところどうだったのか…も、いろいろな考え方や理解があるようです。

どうして、みんながそれぞれ「私は日本人」って思えるようになったのか、は素朴に不思議ですよね

赤城(あかぎ)

群馬県前橋市の赤城山にちなんで命名されました。

この赤城山には伝説があるそう。

==========

日光市の男体山の北西にある戦場ヶ原で、男体山の神様と赤城山の神様がそれぞれ大蛇と大ムカデになって戦い、男体山の神が勝利をおさめた、という言い伝え。赤城山の北にある老神温泉の地名は、このとき落ちのびた神が追われてやってきたことに由来するといわれ、「アカギ」という山名も神が流した血で赤く染まったことから「赤き」が転じて赤城山になったともいわれる。戦場ヶ原で負けた赤城山の神は老神温泉で傷をいやし、男体山の神を追い返したという。

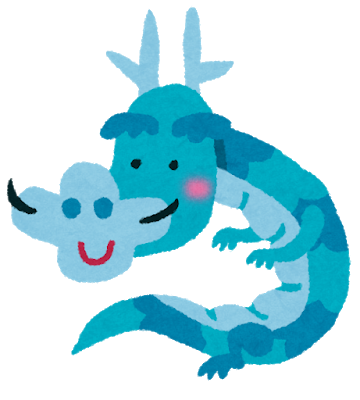

鳳翔(ほうしょう)

鳳が翅を伸ばして上空を飛び舞うという意味。

実は、鳳凰、手塚治虫の『火の鳥』という漫画作品にも同じようなキャラクターがでてきます。

鳳凰の正体は、中国神話の伝説の鳥、霊鳥です。日本以外にも東アジア全域にわたって装飾やシンボル、物語・説話・説教などに登場します。

皆さんの身近なところでは、一万円札にも描かれていますね。また、10円玉に描かれている平等院鳳凰堂の屋上にも鳳凰がとまっているのです。

日本のお金のデザインは日本銀行のホームページで確認できます。

蒼龍(そうりゅう)

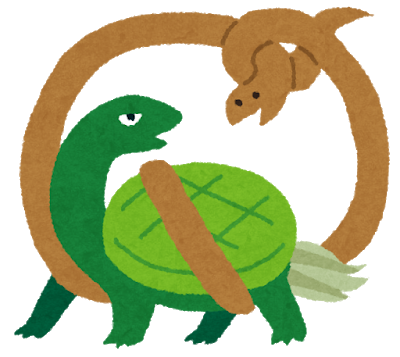

四神の一つ。青龍の別名。

四神とは、中国の神話、天の四方の方角をつかさどる霊獣のことをいいます。

東は青龍(青いドラゴン)、南の朱雀(朱い鳥)、西の白虎(白いトラ)、北の玄武(蛇がまきついたカメ)が四神。

この航空母艦の名前は「蒼龍」。「青」ではなく「蒼」という字を使っているのが印象的ですね。

「蒼」という漢字には「くさかんむり」がついていますが、そのことからもともとは、「草の青さ」「草が青く茂る様子」を示すような言葉のようです。

現代の日本語では「青」という漢字は、英語でいうブルーを意味することが多いそうなのですが、「青」のもともとの意味は青山・青林のように緑色植物の色を指すことが多いそうで、そういった背景にも由来しているよう。

この四神、奈良県明日香村のキトラ古墳のなかにも描かれたとニュースになっていたりもしました。

ところでみなさんは、「白虎隊」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

幕末、今の福島県あたり、会津藩が新政府軍と戦争(会津戦争)になった際、会津藩で編成された部隊に、四神に由来した、玄武隊(50歳以上)、青龍隊(36~49歳)、朱雀隊(18~35歳)、白虎隊(17歳以下)が組織されたそうです。

特に白虎隊は若いメンバーで構成されていたこともあり、悲しい歴史として物語やドラマとして語り継がれています。

2013年のNHK大河ドラマ『八重の桜』は、会津も舞台にした物語でしたね。

そして四神がさまざまな場面で登場し、大事にされてきたことが分かります。

千歳(ちとせ)

七五三のときに棒状の飴を食べたことがある、という人は多いのではないでしょうか。あの飴の名前を知っていますか?

「千歳飴」です。「千歳」という言葉は、千年、長い年月を意味します。「鶴は千年、亀は万年」の言い伝えにも因んだ縁起の良い言葉なのです。

子どもの成長と健康を祝う七五三で千歳飴は、今まで無事に成長したことへの感謝とこれからの将来と長寿を願う意味が込められているのですね。

長い棒状の飴、というのも、「長寿」にあやかっての形です。

おいしいだけでなくて、そんな願いが込められた飴だったんですね。

日本の航空母艦のこと

なんだか武勇伝とか勇ましいエピソードが目立ちましたね。

日本の山にはいろいろな伝説が残っているのもなかなか面白いです・・・!

でもいろいろなエピソードが日本独特のものとは言い切れず、中国など近くの国々とも共有してきた大切な神話や信仰心があったのだなあ、と感じますね

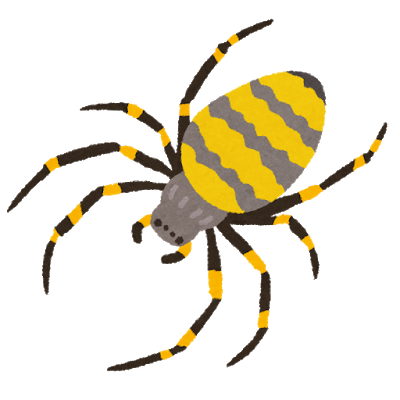

青葉(あおば)

京都府と福井県の間に位置する青葉山から因んで名づけられています。

「若狭富士」の異称を持つ山です。東西二つのピークを持つ山として知られています。

崇神天皇(古墳時代の第10代天皇といわれている。『日本書紀』にも登場)の時代に、天皇の命令で丹波の国(現在の京都府、兵庫県、大阪府の交わるあたり)を訪れた彦坐王(ひこいますのみこ)という王子が、玖賀耳之御笠(くがみみのみかさ)を討ったという伝説がある。

…この難しい漢字の玖賀耳之御笠(くがみみのみかさ)なるものの正体とは…土蜘蛛の化け物だそうです。

ひぃぃぃ。また出た。ばけもの!

妙高(みょうこう)

新潟県の妙高山に因んで命名されています。

妙高山は日本百名山にも数えられる、「越後富士」の異称を持つ山。この山にも何か伝説はないのかしら?と探してみました。

どうやら勝負ごとに関連する伝説はうまく見つけられなかったのですが(見つけたらご報告します!)、妖怪たちがたくさん出没する地域として知られていたりもしたようです。

妖怪は、人々に災いをもたらす存在として恐れられもしたのですが、とくには恵みをもたらす存在としてもあがめられてきた、といいます。

妖怪の出没について書かれた本として橘崑崙(たちばなこんろん)が著した『北越奇談』や鈴木牧之(すずきぼくし)の『北越雪譜』は越後(新潟)の二大奇書として有名。

この二つの書に共通して書かれていたのが「山男」の存在だとか。

身長は6尺(約180㎝)、赤い髪と灰色の肌で牛のような声を出し、喋らないものの人間の言葉を理解できたそう…。

うーん。ちょっとドキドキしてしまいますね。

新潟公式チャンネルで林修先生が『北越雪譜』について解説している動画もありました。

利根(とね)

関東地方を流れる利根川から因んで名づけられた。

利根川は、大水上山を水源として関東地方を北から東へ流れ、太平洋に注ぐ一級河川。河川の規模は日本最大級で、日本の首都圏の水源として国内の経済活動上、重要な役割を果たしています。

「坂東太郎(ばんどうたろう。“東国にある日本一の大河”)の異名を持つ日本三大暴れ川の一つ。(他の二つは筑後川(筑紫次郎)、吉野川(四国三郎))

“名前”をつけていた、にしても、「暴れ川」というくらいです。本当に乱暴者で数えきれないくらいの水害が発生していたといいます。

川に太郎君、次郎君、三郎君と名前を付けてたのですね!

球磨(くま)

熊本県の球磨川にちなんで命名されている。

熊本県南部の人吉盆地を貫流し、川辺川をはじめとする支流を併せながら八代平野に至り、不知火(不知火海)にそそぐ一級河川。熊本県内最大の川で、最上川・富士川と並ぶ日本三大急流の一つ。

語源は不明とされているが、1772年に著された『肥後日誌』は、

この川水は九万他により落ち入る。故に九万川と称すとも云う

と記録が残されているそうです。

「九万の支流を持つ川」としての意味も持つのかも、とされています。

ちなみに不知火とは、夜間の海上にたくさんの光が点在し、ゆらめいて見える現象を意味する言葉。

今では蜃気楼(大気の温度差が原因で生まれる、遠くの景色が伸びたり反転したりして実際とは違う景色に見える現象のこと)の一種と理解されているそうですが、かつては怪火(かいび)とされ恐れられていたとも言います。

近づくと遠ざかるものとされ、竜神の灯火とも呼ばれたそうな…

蜃気楼の一種、と分かってはいながらもやはり神秘的‥不思議、と感じる人が多いらしく、今も「不知火・海の火祭り」というお祭りも開催されているそうですよ。

阿賀野(あがの)

新潟県と福島県を流れる阿賀野川から因んで命名された。

福島県・群馬県に源流を持ち、新潟県を流れ日本海にそそぐ日本の河川。

阿賀野川は、古来から周辺地域に豊富な水量で豊かな恵みを与えてきた川として知られていましたが、戦後、高度経済成長期に工業廃水によって水質が汚染されてしまいます。

四大公害病として知られる新潟水俣病です。

新潟県立環境と人間のふれあい館のホームページでも、新潟水俣病について丁寧に説明がされています。

阿賀野川は信濃川とともに、広大な新潟平野を作った河川としても知られています。

日本の巡洋艦について

日本を代表する大きな山や川など、暮らしの中でその存在を無視できないような山や川の名前を船に名付けていたみたいですね。

それだけさまざまなエピソードや神話が登場します。

人々の暮らしに身近で、本当にとなり合わせにあるものであったから、戦後の公害病などを引き起こす原因になったともいえるかもしれません。

睦月(むつき)

旧暦・陰暦の1月を指します。

もともとこの言葉の意味・由来・語源にはいくつかの説があるそうですが、もっとも有力なのは睦び月(むすびつき)が「睦月」に転じたというものだそう。

仲良くすること・仲睦まじいこと、互いに親しみあうなどの意味を持つ「睦び合い」の宴を、お正月に家族や親族が集まる月に行うことが由来だそう。

白露(しらつゆ)

露を美しく表現した言葉で、草の葉の上に乗って光っている露、水滴のことを指します。

「白(しら)」は、清らかさを強調しています。

小倉百人一首の第37番には文屋 朝康(ふんや の あさやす)が読んだ句として、

白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける

があります。

陽炎(かげろう)

春の季語としてしられています。

気候条件から夏に多くみられる現象です。常に変化してできては消えるその様子から、とらえどころのないもの、はかないものの例えとしても用いられます。

万葉集に収められた作者不詳の短歌には、

今さらに雪降らめやもかぎろひの燃ゆる春へとなりにしものを

などがあります。

日本の一等駆逐艦について

大和言葉として知られるような言葉も多く船の名前として名付けられていたようです。

雅な雰囲気、響きを持つ言葉で、そうした表現をかつての日本人も愛していたからこそ、名前に名付けたのでしょう…。

艦艇の名前を通じて、その言葉のバックグラウンドを追いかけてきました。

それぞれの名前に秘められた想いに注目することは、その言葉の意味や成り立ち、それだけではなく信仰や人々が心のよりどころにしてきたものの考え方や暮らしぶりにまで発展していく可能性もありそうです。

同時に、戦争の歴史は冷静に学んでいかなくてはなりませんね。

家庭教師をしていたとき、当時中学2年生だった男の子が、艦艇の名前がおもしろい!と教えてくれました。

船の種類で名前が違うこと、山岳や河川に由来する名前が付けられていることなどなど教えてもらって、私も興奮しました。

それで、今回の企画に至ったわけですが、みなさんのほうが詳しいかも…

新たな発見、豆知識、大募集です!!!