▶ を押すと文が増えます

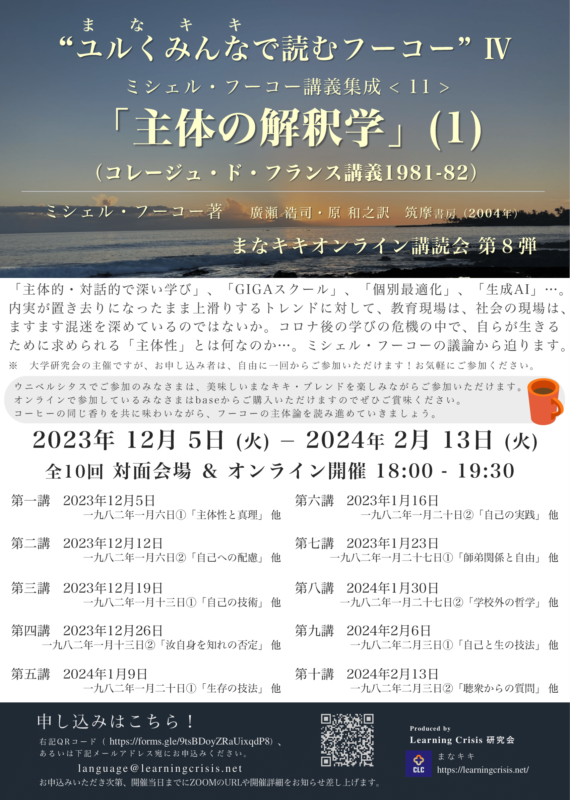

- 講読会について

- 第一講| 一九八二年一月六日①「主体性と真理」 他2023年12月5日

- 第二講| 一九八二年一月六日②「自己への配慮」 他 2023年12月12日

- 第三講| 一九八二年一月十三日①「自己の技術」 他 2023年12月19日

- 第四講| 一九八二年一月十三日②「汝自身を知れの否定」 他 2023年12月26日

- 第五講| 一九八二年一月二十日①「生存の技法」 他 2024年1月9日

- 第六講| 一九八二年一月二十日②「自己の実践」 他 2024年1月16日

- 第七講| 一九八二年一月二十七日①「師弟関係と自由」 他 2024年1月23日

- 第八講| 一九八二年一月二十七日②「学校外の哲学」 他 2024年1月30日

- 第九講|一九八二年二月三日①「自己と生の技法」 他 2024年2月6日

- 第十講| 一九八二年二月三日②「聴衆からの質問」 他2024年2月13日

「主体的・対話的で深い学び」、「GIGAスクール」、「個別最適化」、「生成AI」…。

内実が置き去りになったまま上滑りするトレンドに対して、教育現場は、社会の現場は、ますます混迷を深めているのではないか。

コロナ後の学びの危機の中で、自らが生きるために求められる「主体性」とは何なのか…。

ミシェル・フーコーの議論から迫ります。

※ 大学研究会の主催ですが、お申込み者は、自由に一回からご参加いただけます。お気軽にご参加ください!

(どなたでもご参加いただけます!)

講読会フライヤーPDFはこちら

講読会について

講読書籍

ミシェル・フーコー講義集成 < 11 >「主体の解釈学」(1)

(コレージュ・ド・フランス講義1981-82)

ミシェル・フーコー著 廣瀬 浩司・原 和之訳 筑摩書房(2004年)

※開講時数が多く(章立てが多く)一度の講読会では読み終えない分量なので、まずは、きりのよいところまでを「ゆるフーⅣ」として読み進めていきます。

講読期間

2023年12月5日(火)~2024年2月13日(火) 全10回

開催時間

18:00-19:30ごろ(入退室自由)

開催場所

ウニベルシタス(通称うにぶ:〒 187-0022 東京都小平市上水本町1-28-21明和荘E棟5号室)

オンライン(ZOOM)開催

ウニベルシタスで参加のみなさんは、「まなキキ・ブレンド」を味わっていただけます!

オンラインで参加のみなさんも、baseなどを通じてまなキキ・ブレンドをお手元で味わっていただけます!

同じ香りで包まれながら、講読を進めていきましょう~!

参加方法

ご参加方法には、①一般参加会員、②継続参加会員、③傍聴参加の三種類があります。

- ①一般参加会員

その都度ごと参加の申し込みを行って参加いただくものです。

当日の講読に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。

ご参加予定の講読会の一週間前までにこちらのGoogle Formよりお申し込みください。 - ②継続参加会員

継続的に講読会にご参加いただくということで登録される会員です。

講読会に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。

※ 参加登録は一度のみで完了いたします。

※ また、継続参加会員が毎回必ず参加が必要というわけではありませんので、ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。

お申込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ! - ③傍聴参加

特に講読用の資料を希望せず、ZOOMでの傍聴のみを希望される参加のスタイルです。

一回のみのご参加でもお気軽にお申込みいただけます。

ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りいたします。

お申し込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ!

第一講| 一九八二年一月六日①「主体性と真理」 他

2023年12月5日

当日資料はこちら

当日リポート

記念すべく第8弾目のまなキキ・オンライン講読会。「ゆるフー」としては4回目の開催です。

なにより、まなキキ・オンライン講読会始まって以来のハイブリッド開催となりました。

もしよかったら、ぜひうにぶにも足をお運びくださいね(まだ?!少し散らかり気味なのですが…)

今回の内容は、まさに「自分たちのことを自分たち自身で考えていくこと」の困難さについて考えていく機会になったら、と野望?も語られました。

自分の力で主体的であることや自立していくことの困難さを考えていく場としてもぜひ、楽しくユルユル読んでいけたらと思います。

さて、初回のフーコーの講義の中では、ソクラテスの「無知の知」を連想させられるような言葉としても、デカルトがいうような「自我の目覚め」とも知られる「汝自身を知れ」というキーワードに対する「自己への配慮」という概念に注目するところから始まりました。

「自己への配慮」と聞くと、自分をえこひいきしたり、自分のために動いたり、自分自身にセルフィッシュになる――「専心」とフーコーは文中で表現していましたが――ようなものとして捉えられがちです。決して、いいイメージの概念としては捉えあれないように思われますが、もともとはネガティブに使われる表現ではなかった、といいます。

「汝自身を知れ」という言葉と、「自己への配慮」が決定的に違うのは、自分自身について知ったり、自分自身について考えたりするような「認識」の問題として捉えられる「汝自身を知れ」に対して、「自己への配慮」が、ある様式に従って①どのような態度をとり、②視線をむけて注意を払い、③行動するのか、といった形式―技法:テクニックであるという点です。

「自己への配慮」という概念が、議論の余地なく、「どう生きるのか」といった生き方の技法を論じるものとして捉えられるようになり、それがこれまで見てきたような生権力(人がどう生きるのかを統治する)に至る経緯を追うヒントになるものとして、フーコーは捉え、議論しようとしているのかもしれない、と確認することができました。(どう生きるのかを技法を示されながら、主体的にどう生きることができうるのか、とも指摘がありました)

今や、学びに関しても「どう考えていくのか」ということではなく、「どう生きるのか」といった道徳的な観点からばかりフォーカスされてしまっているかもしれず、そのことが「生きづらさ」につながっているのかもしれない、とも議論されました。

「自己への配慮」が、もともと<自己に関する技法>だったのかもしれないものが、「デカルト的契機」によって、真理を求めていくための、<真理に関する技法>(真理を求めるという生き方、真理について考えるという生き方)に変化してしまったのではないか、という点をこれから確認していくことができるのかもしれません。

「主体的に〇〇する」ことが目標に設定されがちな今日この頃、本当に「主体性」を求めるなら、そのように規制されたり、目標づけられるようなものではないのかもしれません。まさに議論は始まったばかり。これからの進展も楽しみですね。よい冬の時間を過ごしていきましょう。

参加者の皆さんからのコメント

初めて講読会に参加したので、話の内容を理解することはあまりできなかったが、自分の知らなかったことについて話を聞けたので良かった。

初めて参加させていただきました。ありがとうございました。自己への配慮について、今の教育現場で、「自分はどう行動していくのか?」や「ネクストアクション」について感想を書かせることがある点で、改めて考えたいなと感じました。 みなさまからの解説があり、理解を深めることができました。

深い思考の話で、とても難しく感じました。テキストを読んだだけでは<自己への配慮>というものが結局何なのかが分からなかったのですが、どう生きるのかという「技法」を学ぶことが<自己への配慮>につながるというお話にとても納得できました。

主体が真理へと到達できるための諸条件は認識のみであり、自分の主体としての存在が修正されたり変質せしめられたりする必要もなく、自身で、ただ自分の認識行為によって真理を認め、それに到達できるようなると学んだ。

実は、社会学にとってフーコーの議論はマイノリティ・スタディーズにおいてとても示唆があるものとして評価されているのですよね。コレージュ・ド・フランスに所属する教員は必ず新しい知見を市民に開いていく(毎年違う授業をすることが義務)ことが課されていたこともあって、その講義録をまさにこれまでも読み進めてきました。ぜひ、フーコーの講義録から自由に議論をしていきましょうね。

一講目は、「主体」について考えるとき、①普遍的な、何か物事をまさに知っていくその主体としての自分、「自分は何も知らないんだな」ということをまさに知覚する主体としての自分、というような意味合いで「自己とは何か」を明かす「真理」が自分のうちにあると考えるものと、②正しい自己のありようは自分の外部にあって(「真理」は外にある)、正しい自分にあろうとするような、可変的で自分探し的なものの、2つの側面を持ちうる、という点を明らかにしようとしていた、ともいえるのかもしれません。

この議論が、やっぱり障害学の中でやっぱり重要なカギになってくる理由は、障害のある方たちが何か支援や配慮を受けるとき、それが特に生存にかかわることであればあるほど、主体性をどう考えるのかという問題が重要になってくるからです。

第二講| 一九八二年一月六日②「自己への配慮」 他

2023年12月12日

当日資料はこちら

当日リポート

二講目の本日、対面会場のウニブで参加くださった方もいて、対面とオンラインとでゆるゆると進めることができた回になったかと思います。ありがとうございました!

今回は前回の講義の2限目として位置づけられた内容となっていましたが、フーコーは「自己への配慮」というものが持つ3つの契機(①ソクラテス=プラトン的契機、②「自己への配慮」の黄金時代とも呼ばれる陶冶の契機、③キリスト教的禁欲主義の契機)について触れるとし、①のソクラテス=プラトン的契機について議論をしていっていました。

特に、プラトンの『アルキビアデス』という著書の中でソクラテスが美しいアルキビアデスという弟子に対してかける言葉に注目して「自己への配慮」がどのように用いられていたのかが説明されています。美しいアルキビアデスは美しさが故にある時期まで多くの人たちから愛されていましたが、一定の年齢を越えた後は見向きもされなくなります。またアルキビアデスは政治に野心を持っているのですが、それに見合う教育を受けてきていません。(そしてソクラテスは、そのことをアルキビアデスその人のことが愛されてこなかったからだ、とらえていたようです)

そんなアルキビアデスにソクラテスは「自己への配慮」を呼びかけ「汝自身を知る」よう諭します。私たちはソクラテスのことを認識する主体を意識させる「汝自身を知れ」と説いた人物として捉えているところが多いですが、フーコーは、ソクラテスがアルキビアデスに諭した政治や教育、関係性の持ち方や対象との向き合い方を促す言葉が「自己への配慮」で、その技法に関するものであったことを指摘しているようです。(ただし、ソクラテス自身は「汝自身を知れ」と「自己への配慮」を必ずしも切り離して用いていないようであることも確認されました??)

当日の議論は終盤、47頁の「個人」や「主体」は違うものとして捉えるべきなのか、「反照=反省的な活動、反照=熟慮された活動」という言葉の意味をどう捉えるべきなのだろう?という疑問からスタートしました。

該当箇所は、英訳された本文を見ていく中で確認されていましたが、「個人から発して自己にめぐり来る」の部分は、どうやら、this reflective activity which turns the individual back to himselfとあり、どうやら「自己」も「個人」も人間存在(man)そのものについて語っているのではなく、きわめて個人的な自分に対して問い、自分に対して問われるreflcetiveなものとして扱われているようだ、ということが確認されています。

つまり、アルキビアデスに対してソクラテスが諭した「自己への配慮」の”自己”とは、いったい何のことなのか。考えさせられる部分が多いような気がします。が、上述の「自己」と「個人」が指すものと同様で、「自己への配慮」が指す「自己」とは、おそらく一般的な意味における「主体」という意味ではありません。「人間」についてのことでもなく、まさにアルキビアデスその人自身のこと、きわめて個人的な自分自身のことを指しています。

そのみずからに対して、「配慮する」とはどういうことなのか、ということを議論していこうとしているようなのです。

統治の対象は、他者ではなく自分自身である、ということ――self governanceのための配慮の方法、その技術、陶冶、配慮の技についてが、今後のテーマとなっていきます。また、自己を自己によって統治する、とは、つまり、自己は他者によって統治される(生権力)ものではない、ということでもあります。自己統治の議論は、パレーシア論につながっていくものとしても捉えられることが確認されたところで、講読会はお開きになっています。

難しいところもあり、私も正直、まとめが心もとないのですが、少しずつ理解を固めていきたいですね。引き続き、どうぞ楽しんでまいりましょう。

参加者の皆さんからのコメント

主体的に生きるというのは非常に難しいことだと感じました。この講読会で学びに来た私は本当に主体的な個人と言えるのか、自己とは何なのかなど様々なことを考えさせられました。

『主体の解釈学』に関する説明が終わった後にされていた「三角読み」の話が興味深かったです。原典・英訳・邦訳どれを読むためにもそれぞれで使用されている言語を習得している必要があるため、「三角読み」は難易度が高いものだとは思いますが、もしもこれが出来れば本の内容への理解がより深まるのではないかと思いました。

「本当の自分」というものはどこにあるのか…自分の内にあるものと捉えて、それを認識していくことに努めようとするものがあった一方で、自分の外側に本当の自分を据えて、そこに向けて変容していくような態度があることが指摘されてきました。前者が「汝自身を知れ」であったとしたら、後者が「自己への配慮」と位置づけられるかもしれません。私たちは、どちらかというとこれらを混同して捉えたり、どちらかというと前者を中心に考えることが多いように思いますが、古代ギリシアでは後者を以て捉えることが多かったようです。「よりよい私になる」ための行動をとっていくという点で、技法に関する議論になるのですね。ここで、行為する自己への配慮を考えていくために、「自己」とは何か、「配慮」とはどのようにすべきなのかーーがまさに問われていたのですよね。

しかし、主体的に生きるとは本当に難しいことですよね。ウクライナとロシアの戦争も、今まさに佳境ともいえるような状況ですが、アメリカからの軍事支援が途絶えている状況ともいえます。それでウクライナは主体的に戦っているとは本当にいえるのか。さまざまな日常の文脈から考えても、本当の意味で主体的であり得るのか、は非常に難しい問題でもありますね。

また、三角読みは、原著、英訳版、邦訳版をそれぞれ担当者が別々に読んでレジュメを切って担当するという形で実施されたりすることもありました。まなキキ・オンライン講読会では、それをメインにやっていくことにはならないですが、ぜひ英訳版と対応させながら読んでみる、ということができてもよいかもしれないですね。

第三講| 一九八二年一月十三日①「自己の技術」 他

2023年12月19日

当日資料はこちら

当日リポート

暖冬といわれていた2023年の冬ですが、この日は冬らしい寒さの一日でした。この日の議論は、前回からフーコーが論点に挙げていたとおり、「自己への配慮」が指す「自己」とは何のことなのか、というところが中心に挙げられていました。

ソクラテスが言おうとしていたのは、64頁の冒頭にあるとおり、「自分が何であるかを知らなくてはならぬ、自分の能力、自分の魂、自分の情念、自分が死すべき者なのか不死なのか、といったことを知らなくてはならぬ」ということではありません。

「自分がどのような種類の動物であるのか、自分の本性が何であるのか、自分が何からなるのか」ということでもない、と。

そうではなく、「この関係とはどんなものなのか、この再帰代名詞によって、何が指示されているのか、主体の側と客体の側で同じであるこの要素とは、いったい何なのか」と言っています。

講読会の中では、「配慮する」主語としての「自己」と、「配慮される」対象としての、つまり目的語としての「自己」を区別して捉え、それを統合するシステムとしての”主体”を知ることがソクラテスが言うところの「自己への配慮」なのではないか、という議論になっていたように思います。

自分のことを律し、統治するためには、自分自身を自分自身で統治する――主語としての自分と目的語としての自分を区別して捉えることが不可欠的に必要です。いわば、「見る」自分と「見られる」自分が同時にいる、ということの気づきが、フーコーによって提示されていたといえるのかもしれません。

ただ、「自己への配慮」は、師なる存在抜きに成し遂げられないとも指摘されていました。

師と弟子の関係性とは、ある個人と個人が持つ関係性(それを「愛」として説明している、ともありました)によって成り立ちます。師は、いわば弟子が「自己への配慮」を行うとき、師が弟子じしんの配慮を行うことで(弟子は、自らで自らを配慮しようと臨むわけなので、それをともに支える、ようなイメージ??自分のためではなく、弟子のために考える…)「自己への配慮」を成り立たせるのです。(医者や家長、愛人がなす「配慮」と区別もされていました。しかしその後、「自己への配慮」と絡み合って、それぞれ養生術や家政術、恋愛術などのような形で発展していくようです)

つまり、自己への配慮が、<主語としての自己>と<目的語としての自己>に分裂させて統合することで成立するということが確認されていたと思います。が、それと引き換えに生じるリスクについても言及されました。「主語としての自分」と「目的語としての自分」が一致しない可能性です。それは何によって確認しうるのか――

…(ちょっと個人的な感想になってしまいますが)…「自己への配慮」が、「つねに誰か別の人への関係を通る必要」があり、「師の存在なき自己への配慮はありえない」ということが、「師」としてふるまおうとする何者か(神もここに入ってくる?)によって、自己に配慮する<主語としての自己>の役割を明け渡してしまうことも起こりうるのではないか、と思えてしまいました。それが、「やさしさ」をまとった生権力のような…主体的に他者による統治を許すことになってしまう生き方につながっていってしまうのではないか??……どうやって、その本人じしんの<主語としての自己>を、意識し続けることができるのか。また周囲の存在(師的存在も含む?)が、対象となる人の<主語としての自己>を配慮していくことができるのか…。(このあたりは、もしかしたら、介助者の当事者へのかかわりを考えるうえでも不可欠ということも議論の中で触れられていたかもしれません)

例によって、振り返りになっていない振り返りになってしまったかもしれず申し訳ないのですが、柴田先生の解説に期待したいと思います!

参加者の皆さんからのコメント

講義後に、柴田先生がフーコーの試みとして「人を自分のようにどう愛するのか」という問題意識があったのではないか、といった発言をされていたが、フーコーは講義を通して聞いた限り、キリスト教とのあいだに(セクシュアリティの問題が絡んでいるのかもしれないけれど)何かしらの葛藤というか、一悶着があった人物なのではないかと思った。けれど、この「人を自分のようにどう愛するのか」という問いは、同時に非常にキリスト教的なテーマであるようにも思った。フーコーにとっての「愛」とは何か、さらにはキリスト教とはどのように関係しているのかをもっと深く勉強してみたいと思った。 また、師弟関係の話において、フーコーが純粋な愛を想定するうえであらゆる属性を省いた人、対、人の関係を古代ギリシアに求めたというお話を聞いて、フーコーは実際はとてもピュアな人物だったのではないか?と思った。

主体としての魂への配慮から区別されるものとして「医者」「家長」「愛人」が挙げられていた部分が、初めどういうことなのかと意味を掴みづらかった。柴田先生のお話で、「行動を発する自己」と「対象としての自己」という話があり、主体としての自己が主体としてあり得るためには、対象としての自己を配慮することをひたすらしなくてはならないというニュアンスの話があったように理解した。とにかく配慮する対象を「自己」、あるいは「自己に匹敵するもの」として見ているかという部分がキーになっているのかなと、思った。そう考えると、医者、家長、愛人について、例外として「養生」「私的感情」「恋愛関係」がそれぞれ挙げられていた点にも納得することができた。理解は深まったが、それにしても真意を掴むことがとても難しいなと思った。

本日も興味深く参加させていただきました、ありがとうございました。主体が「する」「される」の2つがある視点、とてもしっくりきました。 自問自答?自分を試すような、試練はまさに、1つの主体に2つの視点があるからこそできうることだよなと納得しています。今の教育でも、内省や自己内対話などありますが、その前衛なのかもと思っています。 つぶやきですが、形式として、内省をやってみる場面もありますが、その詳細のやり方までは、学校教育では扱わないのもなんだかなと思います。そのやり方も試練で見つけ出す、のかぁと感じています(しかしビジネス書はたくさんありますね)

講義の最後の方で「自己」とは何かから出発し自己がどういう関係値にあるかという議論が出ました。主体の自己と対象(目的)の自己があり、それらは分離しており、後者は自分のことを考えないこと。とありました。確かに自己を考える時に主語は自分になりがちですが対象としての自己の方がむしろ意識していない本当の自己であると思いました。そもそも自分一人では自分のことを考えられない気がします。講義は難しい内容でしたがレジュメなどにまとめられていてわかりやすかった。

主体としての在り方が二分されるということを説明していたような回でしたよね。振り返りの内容は講読会の中での議論の振り返りであって、フーコーが講義録の中で書いているものではないことには注意してくださいね(とくに後半は、Mせんせいの感想)。

今、学校教育の中でも自己啓発的に自己分析のようなことが実践されていますが、フーコーが指摘することとは一線を画したものとして捉える必要があるかもしれません。ある種、認識としての自己と行為としての自己を、構造化して捉えるような視点を持つことが求められているともいえそうです。どちらかというと、「自分について知る」ことが換骨奪胎されてしまっているような気配すらするような今日この頃です。そうした可能性にも注意しながらフーコーが指摘するところを確認していきましょう。

第四講| 一九八二年一月十三日②「汝自身を知れの否定」 他

2023年12月26日

当日資料はこちら

当日リポート

今年最後の講読会も、ウニブにお客さんをお迎えしつつ、ハイブリッドでお届けすることができました。講読会では、アルキビアデスがソクラテスに促されて「自己への配慮」をした結果、「私は正義に配慮しよう」と発言した点(85頁)に関して、ここでの「正義」とはどういうことなのだろう?というH松さんの疑問から議論が始まりました。

また、会場からも「ラーメンが食べたいと思ったときに、健康のために節制する、といったものは具体的にあげられる自己への配慮なのだろうか」といった疑問や、「83ページの『神的な要素』『神的なもの』でいう『神』は何を想定しているのでしょう」といった疑問が挙げられていました。

82頁の17行目には、「自己へ配慮するということ、それは自己を知るということである。」と記されていますが、「自己をちゃんと知るということ」と捉えると、より理解がしやすくなるかもしれない、と解説されました。自己をちゃんと知るためには、歪みのない、ちゃんとした鏡をみる必要があります。ちゃんとした鏡…perfectに自分を知るためには、perfectな鏡として「神」を通してみることが必要になるのです。

”正しい自分”≒真理を知ろうとすることは、いわば、自分のありようとしては望ましい姿をとることにもなります。正しく自分を知ろうとするその姿が正しい⇒神的な要素を含むことになりえるのです。(…で合っているのかな??)

そして、”正しい自分”≒真なる自分を考えていくことは、実はその正しさ、”よしあし”を判断する規準(行動の手本となる規範。/基準:判断の基礎となる標準)が求められることになります。

だから、「ラーメンを食べる自分」は、”正しい自分”として生きているかどうかという、「正義」によって判断されることになりえるのです。

自分を正しく知ろうとすればするほど、正しくあろうとすればするほど、自分にとってのベストアングルとしての規準にこだわり、そのありようを常に目指していくことになる。インスタグラムなどのSNSで、自分の生活の一部のきれいに見える上澄みのようなところを切り取り、投稿しつづけることになぜか迫られてしまうように、もしかしたら、「正しい自分」や「本当の自分」というものにこだわればこだわるほど、そのことに逆に呪縛され、追い詰められてしまうこともあるのではないか…。

講読会では、「正しさ」を通そうとする正当化が「主体論」と強くつながってしまっている可能性や、”本当の自分”にこだわればこだわるほど、本来的な意味での主体性が損なわれ、じしんが疎外されていく可能性があるのではないか、という点も議論されていました。

「自分についてちゃんと知る」こととは、自分をちゃんとみている神という存在を通じてこそ、成り立つということ。だからこそ、その神を認識することが必要で、そうしてようやく自己の認識に至れるのだ、ということをプラトンのテクストを通じてフーコーは「自己への配慮」を説明してしていたように思います。

ただ、その「本来の自己」としてあるべき正しさ≒規準にこだわることが、そもそもの主体を疎外することになりうる危うさも、フーコーは諭していたのかもしれません。

放課後?の議論では、それでも「こうありたい自分」のような規準?理想?は存在しえて、そのありようを目指していくこともまた、主体の疎外に至ってしまうということなのだろうか??という疑問もつぶやかれていたりしました。善悪を決定する判断をどうコントロールしていくことになるのか:「自己の統治」という議論に、それゆえつながっていくのだ、という可能性も余韻として残しながら、2023年最後の講読会は幕を閉じました。

来年の講読会でも引き続き、皆さんと議論していけたら、と思います。

よい年末年始をみなさまがむかえられますように…!

参加者の皆さんからのコメント

正義や誰かの眼、正しい鏡が必要という話が出てきましたが私はこれが正しく行われることは事実の上に成り立っていると思いました。事実というのは勉強です。勉強するということがこの行為を適切に落とし込めるものだと感じました。こうやって講読会に参加するのも勉強ですし、勉強して自己を知るという意味の中にはこう言った意味が含まれていると考えました。

部分的にしか議論についていけませんでしたが、「自分を正しく知る」というお話の中で真理と正義の転換・両立のお話が出てきたときに、就活の自己分析に思いを巡らせていました。 自己分析では、自分が理想とする自分像に近づけるように質問に回答してしまいます(就活の自己分析に真理を期待していないにもかかわらず)。必ずしもその理想とする自分像が客観的に(神的に?)「善」であるとは限らないとしても、自分にとってのベストアングルの自分を自己分析に求めようとする点で、「悪」ではない正しい自分(=正義?)を見ようとする行為に似ている印象を受けました。一方で、使用している鏡(自己分析ツール)が「正しくない」と思っていながらその鏡に「正しい」自分を映そうとすることは矛盾している気もして、今回の講読会で挙がっていた議論との関係を整理しきれませんでした。

今日の部分はとりわけ難解で、いちいち立ち止まっていたら切りがないが、神の眼差し、という発想の背後にあるのは自己を正当化したいというもくろみである、というお考えを聞いて、主体論というのが決して机上の空論ではなく、まさに現代の国際社会に散見される諸課題にもそのまま応用することが可能な、実践的な考え方としても捉えられるのだと思った。真理への到達を目指す運動を、てこのように用いることによって、正しい自己認識へと至る過程は、ただ理屈として理解する話というよりも、心の次元で体得しなければなかなか「わかる」とは言えないものなのだろうかと想像した。

前回の講読会への感想に対する冒頭のフィードバックで、学校現場における自己啓発や自己分析のお話がありました。性格診断や心理学のようなものが日常の中に浸透し、社会の問題までもが個人の特性や能力に還元されているといわれる今、尚更「正しい自分」を認識することが、「正しい自分」であろうとすることへと変わっていってしまうのではないかと感じました。真なる自分をみる為には歪みのない鏡が必要であり、その為に神的な要素が必要であるというように理解しましたが、神という存在の無条件的な妥当性への懐疑が進む現代社会において、「正しい自分」であろうとすることが、歪んだ鏡に映る肥大化した自己の像こそが、自分の生を支えるものとして機能してしまっているのではないかと思いました。一方で、自己の内部から自己の内部に投影された主観的世界こそを、客観的世界であると認識してしまっている時、その歪みを修正することができるのはやはり他者(神的なもの?)なのだと思います。

能登半島地震(ただの地震ではなく、これはどう考えても「大地震」と表現すべきと思いますが)から始まってしまった2024年。今、こうしてフーコーを読む意味はますます高まっているような気がします。私たちに必要なのは「学び、考える努力」そのものだと思います。でも、この”努力”を読み違えないようにしないといけないかもしれません。私たちは、「事実」に安易に基づいてはならないと思うのです。「事実」や「真実」を求めることに努力を費やすべきではありません。そもそもその「事実」/「真実」が本当に真であるかを認定することは極めて難しいからです。学問は、「事実」や「真実」を盲信するのではなく、「現時点における妥当性」で勝負します。パレスチナ紛争の問題にしても、それぞれにとっての「真実」(神)を前に折り合っていくことは極めて難しいものがあります。「正しさ」は「正しさ’」の前に合意することが不可能なのです。(神は妥協の余地なく「正しい」)ですが、「現時点における妥当性」として議論していくこと、合意形成していくことは可能なのです。

私たちはが、どういった形で自らの主体性を保っていくことができるのか、ぜひ考えていきたいですね。

第五講| 一九八二年一月二十日①「生存の技法」 他

2024年1月9日

当日資料はこちら

当日リポート

新年、明けました。「おめでとう」とはなかなか言い難いような出来事で2024年が幕をあけてしまいましたが、こんな時だからこそ、フーコーを読んでいきたいですね。

今日も、もしかしたら既にお話があったかもしれませんが(東日本大震災のときのことと、能登半島「大」地震について、少し比較してお話をしていただける、とS先生からご提案をいただきました)、4日時点での石川県の災害対策会議の様子を確認してみるところから講読会が始まりました。

スライドで用意された内容、原稿を使った各担当省庁ごとの情報共有、形式的に官僚主義的に進められる会議の様子は、第一セクターとも呼ばれる公的機関がどれほど、crisis対応に万能ではないか、ということを考えさせられる時間となりました。公的機関の存在はもちろん必要ですが、危機下に求められているのは、”こういう”ことなのかどうか…。

ここで本来力を発揮するのは、「公共」なのではないか、という指摘です。

これから向き合っていきたいのは、「公共的主体性」というようなもの、というS先生からのお話もありましたが、ぜひフーコーを読みながら「公共」についても考えていきたいですね…!

そんなわけで、今日は、ソクラテス=プラトンの時代における「自己への配慮」が、ローマ・ヘレニズム時代の「自己への配慮」黄金期に、どのようにその意味を変え、それがどのような帰結をもたらしたのか、ということについてを確認する回となりました。

黄金時代という字義通り、たくさんのテクストの中で「自己への配慮」という用語が使われていたわけですが、その「自己への配慮」が指す意味が、アルキビアデスに対して使われていた意味とは異なるものになってしまっていた、ということをフーコーは指摘していたことが確認されました。

かつて、「汝自身を知れ」とほぼ同義的に使われていた自己を「認識」するという意味合いは弱まり、「概念としての実践、制度としての自己への配慮」--「実践」や活動のさまざまな形式指す表現として用いられるようになっていたと指摘されていたのです。

また「自己への配慮」が、人生全般において(つまり、思春期ばかりでなく、人生の終わりを迎えようとしている人も、「自己への配慮」の対象に含まれるようになった)、すべての人たちに必要なこととして用いられるようになったことで、これまでのありかたを「批判」し、”正しい”ありようへと「矯正」していくような実践の形式になっていった、ということも確認されました。その最たる例としてフーコーが挙げていたのが、「医療」や「教育」でした。

ここでの教育はイヴァン・イリイチが批判していたような学校教育、”正しい”人間となるよう規律・訓練的なものですが、医療も「”健康”な自分にする」ためにいわば矯正--”正しく”していく行為です。

”正しい”自分であるように、批判的に自らを捉え、”正しく”あるように矯正されていくことがどのような議論へと展開していくのか…(批判的に自らを捉えることは決して悪いことではないように思われますが、「矯正」という言葉は、第三者によって介入されるニュアンスが含まれるように思われる点で、気になります…)。

「自重」や「自粛」といったキーワードも少し挙げられていましたが、次週も楽しみですね。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

参加者の皆さんからのコメント

しくしく。

自重や自粛。これは「正しく」あろうとするから自らを諫めるのですよね、。

一般車両の通行を禁止・制限します、と言われている中で、それでも被災地に向かう人は「悪者」と言われることは承知の上で現地に赴いているといえるのではないでしょうか。そして実際に、そういう「悪者」が一生懸命被災地を支えていたりします。

第六講| 一九八二年一月二十日②「自己の実践」 他

2024年1月16日

当日資料はこちら

当日リポート

こじんまり、始まった講読会ですが、冒頭、被災地に支援物資を届けに行った際の車載カメラの映像をS先生にみせていただきました。

東日本大震災のときは、自衛隊車両も警察車両もたくさん現地に向かい、避難所ではひっきりなしに支援物資の荷下げがされていたようであったことを考えると、あまりにも閑散とした状況であったのだそうです。実際に”動く”ことができる人が極端に少なく、だれもかれもが疲れ果てている様子がうかがえた、という被災地。

いくつか論点も出してくださっていましたが、1月21日のイベントでも被災地の状況などについてお話いただけるとのこと。

現地でこの時をどうにか、助け合い、支え合いながら過ごしている方々は、その土地の歴史や地域の一部として生き、その土地に根を張り、その土地の人間として”社会的”に生きているからこそ、主体的に、自律的に、酷い状況にあっても、辛抱強く支え合っていらっしゃるのではないか、ともお話いただきました。

公共的であればあろうとするほど、主体的でありうる。主体的であるものの集合体こそが公共性といえるようなものなのではないか、ともコメントがありましたが、その議論がパレーシア論にもつながっていきうる、というお話でもありました。

そのような被災地への物資支援のご報告を受けて、講読会が始まりました。

今日は、前回まで確認してきたような「自己への配慮」が老年に及んだことを受けて、「老いるために生きる」ことが全年代に求められるようになったことが改めて確認されました。

特定の年代の人たちに向けられたものから、全年代の人への呼びかけに拡がったという点に加えて、呼びかけが「普遍的」に行われるようになった――量的な拡大――こともフーコーは指摘しています。

とはいえ、「自己への配慮」が実践されていたのは限られた人たちであった――[自己を受け入れる]能力がある者――といいます。そして、「自己への配慮」は、制度的次元の複雑さと多様さを持って、個人の身分や生まれとは全く関係ない、さまざまな集団の内部において、実践されてきたとしていました。

多様な集団の中で「自己への配慮」を実践しようとすることで、「どう生きればいいか」といった技術、自己の技術体系において分節化していった、ということも確認されました。まさにテクニックのようになってしまうような側面も持ちながら、それぞれの集団の中で、「自己への配慮」をどのように捉え、コントロールするのか、ということが問われたともいえるのかもしれない、ともコメントがあったかと思います。

そして、「自己への配慮」を実践し得る対象は普遍的に捉えられるものの、救われるのは本当に一部、といった<呼びかけの普遍>と<救済の希少>の形式は、「救済構造」とも指摘されていましたが、この救済構造によって、必死に、「救済」されるためにさまざまな手を使って自己の配慮の技術が用いられるようになった――そして自粛や自重を含むような「正しく」あろうとする生権力の萌芽があったのかもしれない、ことも確認されていたように思います。

他者から何をどういわれようと、非難されようと、「こうあるべき」と信じるとおりに行動できなかったかもしれない背景には、「正しく」、優等生的にあることのほうが、よほど楽で”気持ちがよい”ものだったからなのかもしれません。自らが「正しい」ことをしていると無批判的に捉えて「正しさ」をなぞらっていることが、実は、無意識的に”本当にそうすべきなのか、それでいいのか”という自らへの問いから耳をふさぐ「自粛」や「自重」であったのかもしれない(その自問はだいたい辛くてきつい)。私たちに「自粛」や「自重」を迫るものは何か――誰もが救われてほしいと思っているかもしれない中で、悪意的な”権力”を仮想することもおそらく間違っている。ナイーブな議論は避けねばなりませんが、「それでよかったのか」「どうすべきなのか」「どうありえるのか」、悶々と自問し続けるしかないのかもしれません。。個人的にも、自分なりのありようを見出せるよう、講読をしていけたらと思います。

参加者の皆さんからのコメント

被災地の道路は混雑しているというイメージがあったため、今日見た映像でほとんど車が通っていない様子を見て驚きました。そして、現地の状況と東京で得る情報にはかなりの差があることや、善意での自重がかえって支援を遅らせてしまっていることが分かりました。そして、善意ではあるものの方向性の間違った自重を防ぐにはどうすれば良いのだろうかと考えてしまいました。

単純に被災地に行けばいい、という問題ではありませんが、それでもやっぱり行くべき、行ける人もいたような気がします。自粛や自重は、COVID-19における自粛警察と似たものがあったように思いますが、今回は、人と地域、命がかかっていたわけです。

「正しさ」に捉われず、社会性を発揮させる力は、東日本大震災や熊本地震から比べても”劣化”しているといってもよいのではないでしょうか。自粛や自重をゆるす主体そのものを問うていく必要があるのかもしれません。

第七講| 一九八二年一月二十七日①「師弟関係と自由」 他

2024年1月23日

当日資料はこちら

当日リポート

被災地を映す車載カメラの映像と、震災関連の報道番組の動画を観るところから始まった今日の議論。報道番組の動画では、被災地を訪れるDWATやDPATと被災地の方々のやりとりが紹介されたものでした。被災地の方々が、我慢強く、やさしく、「遠いところからわざわざどうも」とねぎらいながらも、みずからも被災した支援者の方は「私たちはスーパーマンじゃない」とつぶやく様子は、いかに被災地に、実際の支援に携わることのできる人の手が不足しているか――アドバイザはいるけれども――、を如実に表しているようでした。専門家はいるけれども、生活を支える”プロ”がいない。

4週間が経とうとしている被災地で、地域の方々は、協力し合い、励まし合い、生活を続けてきています。そのことをもっと評価し、その「共助」を励まし、支えなくてはならないのではないか。私たちじしんが、「正しさ」から逃れることができず、自重や自粛という形で、地域や社会に根差して生きる人たちを裏切ってしまっているかもしれないこと、そのようなことに自覚的で在らなくてはならないし、だから、フーコー読解を通じて考え続けられたら、という思いを分かち合いながら、今日の議論もスタートしました。

本日の議論は「自己への配慮」には、他者の存在が必要であるということ、でもその他者のかかわり方が、ソクラテス・プラトンの時代から、ヘレニズム・ローマへと移行するにつれて、異なるものになっていったことを確認することができたように思います。

ソクラテス・プラトンの時代における他者とは、まさに「先生」と呼ぶことができるようなもの。先生は、”無知”を”知”にしていくように、知識を提供していきます。自己への配慮が必要である存在のその所以を、ただ単に「知識がない/無知である」ことと想定している発想といえるかもしれません。

ヘレニズム・ローマの時代における他者は、「師」と呼びうるようなものです。生存の忠告者として間違っていることを指摘し、対象を変化させていくことを目指します。まさに「自己を変えていく」ような存在です。自己への配慮が必要なのは、「間違えている」からで、それを矯正していく「師」が不可欠なのです。

誤っているものを正し、変化していく自己のことを、フーコーは「主体」と呼んだのだ、ということも確認することができました。私たちは、独立独歩した、自己完結した存在として「主体」を捉えがちですが、そもそも主体は常に何かに依存しながら変化しつづけるもの、本質的に何かの影響を受け続ける存在なのかもしれません。何によって”正しく”導かれるのか――もしかしたら、神(キリスト教の発想)であったり、自分自身(近代的市民の発想)であったりするのかもしれませんが、現在の自分をつまびらかにし、告白することを通じて、どこが間違えているのかを明らかにし(され?)、”師”を通じて正しく導かれていくようにすることを、「パレーシア」とフーコーは呼んだのだそうです。

ある種、近代的市民の成立を理念的に説明する概念としてパレーシアを捉えることができる、という説明もありましたが、それは、「みる自分」と「みられる自分」を意識するありようとして指摘されてきたようなものでもありました。とはいえ、その「みる自分」というものをどう確立していくのか――今や、AIや盲信する何者かによって「みる自分」を構成したりしていますが、そこで捉われている「正しさ」とは、一体何に依拠しているといえるのでしょうか。民主主義を支える近代的市民のありようがもしかしたら形骸化・空洞化しているのかもしれない、といった問題意識を持ちながら、次回もパレーシアに関連する言及をみていくことができそうです。フーコーの議論のハイライト、ぜひ来週もしっかり味わっていきたいと思います。

参加者の皆さんからのコメント

この講読会に参加するのは今回が初めてだったのですが、前半でご紹介くださっていた能登地震の現状について、それまでにソーシャルメディア等で「支援をするのはむしろ迷惑だ、しないべきだ」という意見が主流になっているのを実際に見ており、私自身もそのように理解してしまっていた部分があったため、より現場に近い立場からのお話を伺うことができて良かったです。

今回、ストゥルトゥスというワードがでてきたが、テキストで書いてある、知らないことを知らなかった 知っていることを知らなかった、などの逆説的ないいまわしを感覚的に理解できれば、ストルトゥスとそうでないものの違いを想像しやすくなるんじゃないかと思った。また今回の内容から、教師職をしているひとたちむけのある種教育論のようにも読めるということと、障害学や学習支援という点から、まなキキは前期フーコーと後期フーコーふたつの観点と関連する点がおおいプロジェクトなんじゃないかと感じました。 そのふたつのことから、いつもの個人的な読みや解釈のなかにとじこもらないで、ほかのひとの読みや解釈をききそこからいろんなことを思いついたりもして、知らないことを知らなかった ことや、そもそも学ぶということのいい機会だなと思い、いつもたのしく参加させてもらっています。 別の話で質問です。ストア派の自己への配慮では師の存在が必要不可欠とまでいわれていますが、師がいない状態、またそういうひとに出会うまでになんらかの下準備としてはなにかできることがあるのだろうかということについて、個人的にはとても関心があることなので、みなさんになにか意見があれば教えてほしいです。

私たちは、正しくないことに耐えることができない、ものです。

みんな「正しく」在ろうとしている中で、その「正しさ」をどういう形でマネージしていくのか、ということが大切なのかもしれません。

そのような意味で、正しくあろうとすることは決して間違いではないのです。外在的に「正しさ」が決まってそれに追従していくのではなく、コントロール可能なものとして向き合うこと…。

フーコーの時代も現在も、現出している風景は異なっているにせよ、共通している問題は「政治の貧困」なのかもしれません。フーコーの議論を通じて、私たちは、「自由」を獲得してきたかもしれませんが、そのことが逆に私たちの「主体」を簡単に損なうようなものになりつつあるかもしれません。

第八講| 一九八二年一月二十七日②「学校外の哲学」 他

2024年1月30日

当日資料はこちら

当日リポート

石川県災害対策本部員会議第31回目の映像を見ながら講読会が始まりました。

会議では、特に被害の大きかった地域の首長たちから報告する機会が設けられていますが、かなり具体的な状況報告やニーズが報告されているところもあれば、資料の復唱になっているようなところもみられ、何に由来するところかは不明ですが、ある種の差のようなものが見られていました。

もしかしたら、具体的な状況やニーズについて報告していた地域は、自分たちがすでに頑張っていて、その「がんばり」を支えるために必要な資源を求めていたといえるかもしれません。みずからが、みずからであるために、うまく外部の資源をコントロールして依存・活用していくような姿です。すべてを自力で賄おうとすることが難しい。外部の力を借りて、外部に依存することは不可欠ですが、その依存の仕方をみずからがコントロールしている様子があった、のかもしれません。

私たちが私たちであるために、何かを利用したり、何かに依存したりしていくことが「主体」であるのであれば、その「主体」のありようについて、未来の姿も異なるものになってしまうのかもしれません。

「パレーシア」のありようについて、いろいろ考えさせながら始まった議論ですが、今回の内容は、「自己への配慮」に必要な他者の姿が、職業的哲学者たる姿から友人に代わっていったというポイントがあったようです。

哲学者とは、よく知り、よく考え、世界を演繹的に理解しようとする、「間違えることのない」存在です。哲学者が他者である場合、自己は、「知る」ことだけが求められ、自分自身、「主体」について考える機会も必要もなかったのかもしれないのです。

一方で、友人になることで、「よく生きる」ことが求められていくことになりました。「よく考える」ことよりも、「よく生きる」ことが目指され、そのためのテクニックーー技法--も広く生み出され、その実践が目指されるようになりました。(ゆえに、「哲学者」は不要に)

他者が「哲学者」から「友人」へと変化したからこそ、エリートにしか開かれていなかった「自己への配慮」が広まったといえますが、「自己への配慮」が仲間内でされるような種類のものになった、ということもデメリットとして挙げられていました。

「友人」との関係性の中で自身を開示して問答していくようなパレーシアのありようは、我々が生きる世界の図式そのものでもあると説明もありました。つまり、私たちは、フーコーが指摘するような完全で誤りがありえない「哲学者」の姿を正確にイメージすることができないパレーシア以降の世界を生きているのかもしれないのです。

私たちは、みずからの意志で何かをよりどころにしながら、みずからが望むとおり、「正しく」あろうとしていく自由を持つことができるようになったといえるのかもしれません。コンテクストに埋め込まれた生として生きるのではなく、自分じしんでちゃんと選んで、”ちゃんと”・「正しく」生きようとすることができる。どのように生きるのかをじしんでコントロールすることができるのです。それが主体の第一歩であり、かつそれこそが自由なのだ、と解説もされていたように思います。

ゆえに、苦しんだり悩んだりする…ということについても触れられていましたが、今回の講読会で触れられるフーコーの講義もあと残り一日分です。パレーシアーーその技法をうまく活用していく可能性に迫ることができるよう、最後まで楽しみながら読み切れたらと思います。

参加者の皆さんからのコメント

まなキキ購読会で能登半島地震に関する話を聞いていてふと疑問に思ったことがあります。皆さんは、TV等で被災地の人々が復興を目指し活動する姿を「災害にもめげずに、ひたむきに頑張っている」といった美談として報道することに対してどのように考えますか。私は、被災地の復興への努力を単なる美談に落とし込んでしまうのは、被災地が置かれている厳しい現実を無視することになりかねないと思います。しかし、被災地の復興に関する報道が全くされずに他の地域に忘れ去られていくよりも、美談として取り上げてもらったほうがまだましなのだろうかとも考えます。 もし的はずれな質問だったら申し訳ありません。

12月26日の購読会で、本にかかれている神的なものとはなにかという話題があがっていました。しかしフーコーが具体的に直接説明している箇所がその時点ではなかったので、むかしの記憶をたよりに後半部分で、いちおう文面上ではこれが神的なものであるとかかれている箇所をみつけたので、コメントであげさせてもらいます

この箇所では自己への配慮の純粋状態、究極状態としての神が想定されていて、神自身はほかの神を必要としない、自己への配慮がなっていない人間がほかの神を必要とする、という構図になっています。また前々回の購読会でのエピクテトスについて説明のなかで、エピクテトスを神人と呼ぶ箇所もでてきます。なのでどうやらフーコーは人間ひとりひとりが、なにがしかの修練をとおしてあたかも神のように、なににも惑わされない精神を手にいれるのが大事だ、ということをいいたいんじゃないかと考えました。 しかしながら、さらにほかの箇所をみていくと、自己のなかに神「的」な要素をみてとるとか、神的なものに近づく、といったものも見受けられます。なので主体の解釈学を通して見ていく上では、テクストの字義どおり、~「的」なもの という程度でよんでいくのが、関連するほかの文章も読みやすくなるんじゃないかとも個人的には考えています。単語的に厄介な箇所ですが、ほかのかたの読みも気になっていたので、今回コメントであげさせてもらいました。

第九講|一九八二年二月三日①「自己と生の技法」 他

2024年2月6日

当日資料はこちら

当日リポート

もう講読会も残りわずかとなりましたが、今日は、柴田先生が輪島市に赴かれた際、被災地のお手伝いにかかわれたときの写真を紹介していただくところから始まりました。

道路をふさいでしまっている瓦の片づけをお手伝いするなか(「私有物」が散乱している状況下、大切な思い出の品などがどのように紛れているかわからないので、勝手に片づけを進めることはできない)、瓦の破片の下から、大事にされていたという植木鉢の花が見つかって、本当に喜ばれていた方のお話がありました。また、一緒に手伝ってくれていた小学生の男の子は、途中のお茶休憩でお茶を飲まず、「最後まで我慢して、最後にコーラを飲むのが一番おいしいんだ!」と張り切って片づけていた、というお話も共有していただきました。

必要なのは物資ではなく、必要な仕事を一緒にかかわりあいながらお手伝いしていく、関係性や精神的な支えであるのかもしれない、と。

まさに再起を図ろうとするフェーズにある中で、社会性や共同性をはぐくみ、支えるような関係性を、今、どのように周囲(社会)が示していくことができるか、が、被災地の皆さんにとっての主体性を支える第一歩になるのかもしれないということ。主体性と依存は紙一重で、ふとしたら依存は地域を殺すことにもなりかねない、という話をしながら、フーコーの議論に入っていきました。

今回の内容は、今回の講読会においても少し「まとめ」にかかわるような内容であったかと思います。自分/自己をどのように考えるのか――その移行に関する議論になっていました。

そもそも、今回『アルキビアデス』が取り上げられた理由というのも、その移行にかかわっていました。まさにこの『アルキビアデス』において、「自己への配慮」に政治的な要素とカタルシス的要素が分岐していく萌芽が見られたからこそ、フーコーは『アルキビアデス』を講義で取り上げることとしたようなのです。

プラトンの時代、政治的な要素とカタルシス的要素は区別されることなく、「自己への配慮」が実践されていました。つまり、自己への配慮は、そのまま都市や他者に配慮することにもなっていたし(目的というつながり)、「自己への配慮」=「他者への配慮」を通じて都市と都市の一員でもある自分を救うことにもなっていた(相互性・互酬性のつながり)。「自己への配慮」は、「他者たちへ配慮」することとほぼ同義で、「自己」は一切存在しえない世界だったのです。

つまり、「自分のため」という発想は持たれ得ず、「他者/ポリス」のために自分がどうあるべきか(自己への配慮は、他者たちへの配慮のための道具的役割であった)、という発想は、もしかしたらきわめてファシズム的な発想であった、とも解説されていました。

それが、新プラトン主義の時代、1-2世紀にかけて、自己の配慮における自己の自己目的化に至るのです。「自己の陶冶」(:誰に対しても開かれている価値の階層的な組織化でありながら、同時に選別と排除のメカニズムに機会を与えるもの)が実践された、ヘレニズムとローマの時代、「自己の救済」が生涯をかけて目指されるようになりました。

いわば、ポリスや他者を救済するのではなく、自分が救済の対象になるという発想がもたれるようになったということ。しかも、救われる対象である自己を救うのもまた、自分自身である、という発想がもたれるようになったのです。

これこそが、”自由”--”自立”とも言い換えられるようなものだと解説がされていました。

<自分を自分でコントロールする>という”自由”や”自立”が成立する、救済の目的/終わり(いかなるものによっても動揺させられることがないような自己統御:アタラクシア、自己以外の何物も必要としない自己充足:アウタルケイア)に達するためには、神様を内面化し、神と一体化していくようなことが不可欠ともいえるかもしれません。

そのような意味では、信仰ありきの「自由」や「自立」であるのかもしれず、実はここでの「自由」は”隷属した自由”であるのかもしれない…とフーコーの議論を飛び越えて、柴田先生の読解についても紹介がされていました。(放課後には、もしかしたら信仰は決して隷属的なものとは言い切りがたく、能動的な側面があるものと捉えられるのでは、というコメントもされていました)

やがて、<自分を自分でコントロールする>、というパレーシアの発想?を借用する形で中世/キリスト教的世界が訪れますが、その後、パレーシアから「神」を引き算して、「近代」が訪れることになります。

近代においては、自己を救う自己は、「神を内面化した自己」ではなく、「社会化された自分」になるのです。そうして近代民主主義が確立した、と捉えることができるのではないか、と柴田先生の読解が紹介されていました。そして、自己の救済が社会の公共性につながっていく――citizenshipの議論へとつながっていく可能性があるのかも、という解説になっていたかと思います。

放課後の議論でも、障害者の権利などとつながる部分があるのかもと指摘がありました。

自立支援運動--「自由で自立するために、誰かに支援を受け依存しなければならない」障害者の主体性は、どう保たれ得るのか、という話とパレーシアの議論の関連性についても、次回柴田先生がお話できたら…とのことでした。(放課後の時間にはあまり回答できませんでしたが、『こんな夜更けにバナナかよ』の鹿野さんなどは、まさに「依存」しながらも「自由」を実現されていた方なのかもしれないですね)

何かに「依存」することが大前提である主体が、それでもみずからの意志で何かをよりどころにしながら、みずからが望むとおり、「正しく」あろうとしていく自由を持つことを可能にすることとは、どのようなことなのか。P197には、パレーシアとは「率直に、心を開いて、考えを開け広げていること」として了解されるべき概念と説明もされています。

正直、その”誰か”が「自由」であることができるようにするために、提示し、提案し続けていくことしか、周囲はできないかもしれないのでしょうか。最終的にそれに「依存」するかどうか決定するのは、その本人で、その決定をリスペクトして尊重していくこと。そして、その”誰か”の声を誠実に聞き取っていくようにかかわるしかないのか?と感じたりしました。(個人的な感想を書いてしまいました)

最終回ですね。長々書いてしまいましたが、来週も楽しく読み進めていけますように。

参加者の皆さんからのコメント

フーコーのこの講義録は、自然科学的な知のありかたが一般的になった現代において、宗教的な修練をとおして真理に到達すれば救済される、といった本来宗教が目指していたことを現代人にもわかるように説明しようとしているのがすごいところです。 しかしこの本では「真理」という言葉の意味がさまざまな文脈でいろんな使われかたをしていてかなり混乱します。デカルト的でないということから、よく哲学の分野ででくるような、世界のすべてを説明しうる絶対的かつ普遍的な究極の根拠、といった意味ではなく、またパレーシアが、素直にじぶんの見たことや思ったことをいうこと、また自分自身の真理を述べるという意味も含むことから、そもそもきわめて個人的なものなんじゃないか、またその真理がどの程度他人と共有できる可能性があるのかなど、かなり疑問に感じることが多々あります。 なので身近な例としては、修練することで真理に到達する といったことはたとえば、じぶんが感じている世界や事物への直感や洞察みたいなものを、人生の長いじかんをかけてだんだんと自覚したり言語化できるようになったりする、つまり主体化する、といったとに近いんじゃないかと思っていて、ではそういうことなら、そのひと個人の政治的立場や意見に多様なものになり、じぶんにとって真であること といったことにもつじつまがあうんじゃないか。と考えてみました。 哲学の文章をいきなり卑近な例でかんがえるのはあまりよくないかもしれませんが、購読会での議論がもりあがればいいなとおもったので、このことをかいてみました。

第十講| 一九八二年二月三日②「聴衆からの質問」 他

2024年2月13日

当日資料はこちら

当日リポート

いよいよ、ゆるフーⅣも今日が最終回。感慨深くもありますが、下記動画を視聴しながら講読会がスタートしました。

「漁に出ることは可能そうだが氷がない」→「氷であれば、金沢から届けることができる」→「ぜひ送ってもらえたら」→漁の再会が実現、という経緯も動画の中で紹介されていますが、何が有用か、どうしたらよいか、が現場で、自分じしんで把握・判断されている様子がうかがえます。

ここでの判断や決断は、Public sphare「公共圏」とでもいうべき場から発現している遂行力です。誰かから強いられたものではないですし、いわゆる「権力」とはまた異なるものなのかもしれません。

ですが、この動画を観ると、権力がなくても、私たちは現実の社会を動かしていく力を持ちうる、と思えるのではないでしょうか。そして、この「力」は生権力とは真逆の力ともいえるようなものです。(生権力は、私たちをコントロールするかもしれませんが、本当の「生」を支えることはしない擬制の力ともいえるようなものなのです(『情弱の社会学』にくわしい))

とはいえ、こうした「遂行力」が生まれるような”公共圏”が成立するためにはいくつかの条件があるという確認もされていました。たとえば、犯罪をする人がいないなど、この空間が<不信の構造>によって成り立っている必要が大前提としてあるのです。

信じるに値するような主体が集まっていること、自分自身を”ちゃんと”コントロールすることができるような「完成された主体」が集った集合体でしか「公共」は成立しない、という話でした。

「完成された主体」とは難しいものです。自分で自分をmanageすることが必要だからです。例えば、『こんな夜更けにバナナかよ』の鹿野靖明さんは、筋ジストロフィーと診断を受けて車いすで生活していた実在の人物ですが、「どんなに障害が重くても、地域で普通に生活したい」という思いを抱いて、1983年より札幌市でボランティアとの「自立生活」を約20年に渡って続けます。「自立生活」を営むために、たくさんのボランティアを集め、訓練し、自分が生きていくためにボランティアのシフトを組み、マネジメントしなくてはなりませんでした。自分で自分をmanageするとは、文字通り「依存の仕方をコントロールする」ということ。鹿野さんのことを考えると想像しやすいかもしれません。病院で入院していれば、看護師さんが「処置」をしてくれるかもしれませんが、それは病院が病院として機能するために負担がないよう機械的に管理された一環でしかないかもしれないのです。いわば、「自由」や「自立」をかなえるために、依存のありようをコントロールした姿がそこには認められるのかもしれません。そしてその実践の背景には、自分自身がどう生きたいのか、どう在りたいのか、という自己認識が不可欠であったのではないでしょうか。

「自分にとっての真実」を知ることが、自分をmanageするという自由や自立を実現することに不可欠であった可能性です。

この論点は、まさに今日の講読対象とも大きくかかわってくるところでした。

フーコーは、「自己への配慮」が結果として「他者」や周囲の社会を配慮していくことにつながるとして、それを裏付ける3つのテクストを紹介していました。

3番目のテクストで紹介されていたのは、マルクス・アウレリウス・アントニヌス――哲人皇帝ともいわれた第16代ローマ皇帝――、彼の書いた『自省録』の内容です。

エピクテトスによれば、自己への配慮は2つの段階がある。一つ目は生き物が誰もが持つような感覚のもので、2つ目が人間が自分の権内にあるものとないものを意識するなかで「自分にとっての真実性」――自分が何をなすべきかわかるような配慮の在り方です。

アウレリウスはいうなれば、動物から一番遠いような存在です。自分が何をなすべきか、その具体的なありようを想定することがより難しい――靴職人であれば靴職人らしい、踊り子であれば踊り子らしい「やるべきこと」「振る舞い方」を想定できるが、「王」という仕事は何をするべきなのか、簡単には答えがでないからです。結果として、アウレリウスは一番高度に人間的な、一番善い存在となるよう、自分に最も配慮した例として提示されていたのかもしれません。

恐らく、私たちも「ミニ皇帝」といったようなかんじで、自分が自分の王になっていくよう努めなくてはならないのかもしれません。「自分にとっての真実」を見出していくこと。そしてその「自分にとっての真実」を少しずつ達成していくことができるように「吟味」していくこと。それが主体性を持つ、ということなのかもしれません。「自分にとっての真実」を見出していくことも、見出された「自分にとっての真実」を保持していく過程にも、いくらか何かに「依存」することが必要です。その「依存」があまりに過剰になると「自由」は失われてしまうかもしれない。うまく依存をコントロールしていく術が、まさにリテラシーともいえるようなものなのかもしれません…。

『主体の解釈学』は一度途中で切り上げる形になりますが、無事に講読会を終えることができました。

2024年度も、引き続き議論をしていけたらと思いますが、どこかのタイミングでまたフーコーを読む機会が出てくると思います。その際は、この続きからではなく『生政治の誕生』を読むことになるかも、というアナウンスもされました。

また、ぜひまなキキ・サイト上でも案内をしていきたいと思いますので、楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです!

おつかれさまでした!

参加者の皆さんからのコメント

長らく参加させていただきありがとうございました マニアックな本の購読会は貴重な経験なのでたのしく参加させていただきました。 以前、養源寺での学びの危機プロジェクトの説明をみていたとき、ゲンロンカフェというメディアで、「フーコーで読むコロナ危機」というイベントをみていたのを思い出しました。そのレポートのサイト読み返していたところ、学びの危機プロジェクトさんが養源寺でされていた内容と、またつぎの生政治の誕生の内容とも関連するところが多い内容で、偶然みていた動画がこうやってまた自己の学びにつながる経験になるのがとてもおもしろく感じました。 以下、もしかしたらすでにまなききさんのような団体の方はこの放送みていたかもしれませんが、これがそのURLです。 https://webgenron.com/articles/article20200623_01 https://webgenron.com/articles/gb059_01

今回の主体の解釈学の購読会は途中できりあげるということで、せっかくここまでよんでこれからおもしろくなるのになあとおもっていたので残念です。つぎ読むときにはまえの内容わすれてしまうとおもいます笑 次回は生政治の誕生を読むということで、次回の購読会では自己への配慮のはなしのなかでフーコーにとっての権力 というものがどういうイメージで語られているのかがつかめるといいなと思っています。 長いようで短い購読会の期間でしたが、まなききの柴田先生、またスタッフさん方にもお世話になりました。また参加できる機会があればうれしくおもいます。