▶ を押すと文が増えます

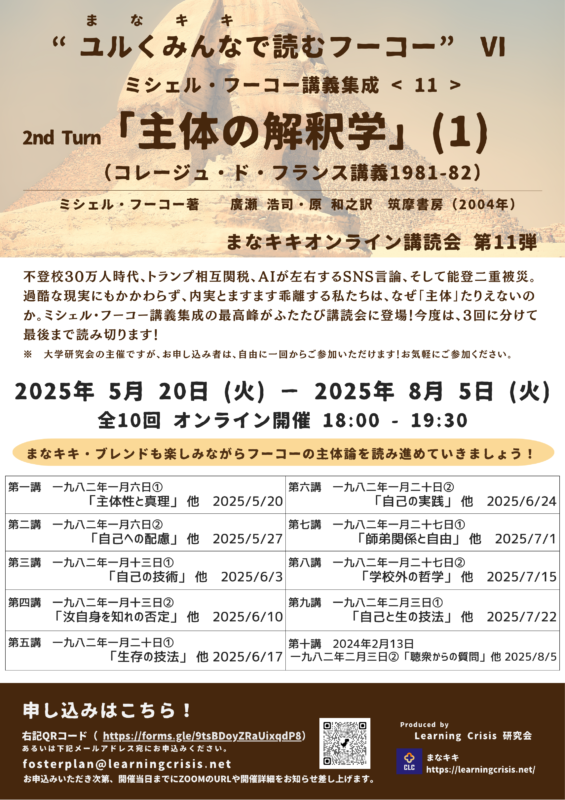

- 講読会について

- 第一講| 一九八二年一月六日①「主体性と真理」 他2025年5月20日

- 第二講| 一九八二年一月六日②「自己への配慮」 他 2025年5月27日

- 第三講| 一九八二年一月十三日①「自己の技術」 他 2025年6月3日

- 第四講| 一九八二年一月十三日②「汝自身を知れの否定」 他 2025年6月10日

- 第五講| 一九八二年一月二十日①「生存の技法」 他 2025年6月17日

- 第六講| 一九八二年一月二十日②「自己の実践」 他 2025年6月24日

- 第七講| 一九八二年一月二十七日①「師弟関係と自由」 他 2025年7月1日

- 第八講| 一九八二年一月二十七日②「学校外の哲学」 他 2025年7月15日

- 第九講|一九八二年二月三日①「自己と生の技法」 他 2025年7月22日

- 第十講| 一九八二年二月三日②「聴衆からの質問」 他2025年8月5日

不登校30万人時代、トランプ相互関税、AIが左右するSNS言論、そして能登二重被災。過酷な現実にもかかわらず、内実とますます乖離する私たちは、なぜ「主体」たりえないのか。ミシェル・フーコー講義集成の最高峰がふたたび講読会に登場!今度は、3回に分けて最後まで読み切ります!

講読会フライヤーPDFはこちら

※ 大学研究会の主催ですが、お申込み者は、自由に一回からご参加いただけます。お気軽にご参加ください!

(どなたでもご参加いただけます!)

講読会について

講読書籍

ミシェル・フーコー講義集成 < 11 >「主体の解釈学」(1)

(コレージュ・ド・フランス講義1981-82)

ミシェル・フーコー著 廣瀬 浩司・原 和之訳 筑摩書房(2004年)

※開講時数が多く(章立てが多く)一度の講読会では読み終えない分量なので、まずは、きりのよいところまでを「ゆるフーⅨ」として読み進めていきます。

講読期間

2025年5月20日(火)~2025年8月5日(火) 全10回

※6/10 7/8と7/29は休回となります(2025/5/26更新)

開催時間

18:00-19:30ごろ(入退室自由)

開催場所

オンライン(ZOOM)開催

参加方法

ご参加方法には、①一般参加会員、②継続参加会員、③傍聴参加の三種類があります。

- ①一般参加会員

その都度ごと参加の申し込みを行って参加いただくものです。

当日の講読に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。

ご参加予定の講読会の一週間前までにこちらのGoogle Formよりお申し込みください。 - ②継続参加会員

継続的に講読会にご参加いただくということで登録される会員です。

講読会に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。

※ 参加登録は一度のみで完了いたします。

※ また、継続参加会員が毎回必ず参加が必要というわけではありませんので、ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。

お申込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ! - ③傍聴参加

特に講読用の資料を希望せず、ZOOMでの傍聴のみを希望される参加のスタイルです。

一回のみのご参加でもお気軽にお申込みいただけます。

ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りいたします。

お申し込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ!

第一講| 一九八二年一月六日①「主体性と真理」 他

2025年5月20日

当日資料はこちら

当日リポート

久しぶりの、そして待ちに待ったゆるフー(いつもは一年の後半パートが、フーコーでしたが、今年は前半から!)、眼鏡の形が不思議な論者のいう、無意識民主主義とやらにどう向き合えるか(カウンターしていけるのか)、というあたりから、講読会が始まりました。

血圧やバイオリズムなど、無意識レベルの情報を民意としていくことの意義みたいなことも(不思議眼鏡の論者によって)説明されていましたが、マイクロ・アグレッション(無自覚の差別行動)なども指摘されるような今日、民主主義はそんな形でしか取り戻すことができないのでしょうか。

講読会後の「放課後」の時間で、少し補足的に説明もされていましたが、「汝自身を知れ≒無知の知」のオルタナティヴとして―ー自らを知りえないのであれば、テクノロジーの力を借りてしまったらいい的な発想のもと、無意識民主主義みたいなものが提起されるに至っているのかもしれません。

フーコーは、ある意味、「デカルト的契機」を機に、「汝自身を知れ」――不動の、変わりようのない”自分”というものを認識することを通じて真理に至る、という発想が近代の目覚めになった、と説明していました。付属物を取り除いた(性別や属性やさまざまな事情など)「私」を認識することを通じて、真理に至ろうとするあり方ともいえるかもしれません。(デカルトのコギト、は、まさに考える自分は確かに存在する、という疑いようのない事実を認識することから、真理への到達を目指した…?)

今日、主体について考える際に取りざたされるのも、この「汝自身を知れ」で、自己を知る/認識しようとする努力が求められているといえます。

ですが、フーコーが注目するのは、「汝自身を知れ」ではなく、「自己への配慮」です。そもそも、主体が真理に到達するために、これまでずっと重視されてきたのは、「自己への配慮」という発想だった、と指摘しているのです。

「自己への配慮」とは、「自己に専心しなさい」、つまり「自分のことを考えなさい」という指摘になるので、とてもセルフィッシュな印象を持ってしまいがちかもしれません。でも、「自己への配慮」が指す、「自己」とは、自分の財産や自分の評判など自分の利益になるようなこと(=付属物)をそぎ落とした、自分自身、いわば自らの本質性を大事にしなさい、という指摘のようなのです。

「自己への配慮」は、「汝自身を知れ」でもよく知られるソクラテスが、まさに多くの若者たちに対して訴えていた、とフーコーは紹介しています。

君たちが気にかけているものは、財産や評判など山のようにある。なのに君たちは、自分自身のことは気にかけないのだ。

ミシェル・フーコー講義集成 < 11 >「主体の解釈学」(1) 8頁最終行から9頁冒頭。ソクラテスが人々にかけた言葉として。

自分自身に気をつけて、できるだけすぐれた善い者となり、思慮ある者となるように気をつけて、自分にとって付属物となるだけのものを、けっして自分自身に優先して気づかうようなことをしてはならないし、また国家社会のことも、それに付属するだけのものを、そのもの自体よりも先にすることなく、その他のことも、これと同じ仕方で、気づかうようにと、説明することを試みていたのです。

ミシェル・フーコー講義集成 < 11 >「主体の解釈学」(1) 10頁6行目

そして、こうした「自己への配慮」が、最初の覚醒の契機になると、ソクラテスが考えていたと言及もされていました。こうした「自己への配慮」は、自分のことを考えていく過程で、自己を変容させていくことが求められるようなアプローチです。そして、自分自身を変容させていくことで、真理に到達することができるとそう捉えられていた、と。ですが、「デカルト的契機」以降、やがて「自己への配慮」が軽んじられていった、とったことをフーコーは指摘していたようです。(「汝自身を知れ」は、自己が不変であることを前提にしたもの)だからこそ、主体と真理の関係について考えていくために、「自己への配慮」に着目し、その歴史や変遷を見ていこうとしているようです。

「自己への配慮」をすることが、国家や社会について考えることにつながっていく、という話は、柴田先生が能登半島でチンチクリンという獅子舞に参加することを通じて経験されたことが正にそれであった、という話も放課後で紹介されていました。

チンチクリンのお祭りのように、地域や生活に根差す中で「自己への配慮」を求められる場や空間があったのかもしれず、でもそれが、国粋主義的なものや、セルフィッシュなものと安易にみなされてしまいやすいということ。でも、マイノリティ・スタディーズの祖ともいわれるようなフーコー(ふうこさん)が注目しようとしたものが、「自己への配慮」であったということが、まさに注目に値するし、民主主義について考えていくうえで、今こそ求められていることなのかもしれません。

次回は、自己と真理について、より迫って考えていくことができるようです。

難しさもありますが、ぜひゆるゆると頑張っていきたいと思います。

参加者の皆さんからのコメント

いろんなことを言われます。気にしないと思います。作品をつくる時になにを言われても入ってきません。しゅたいはわからないけどゆらゆらしては目指せないです。

講義を通して、「自己への配慮」が単なる内省ではなく、主体が真理に至るための実践的な技法であったことを知り驚いた。近代以降、認識中心の思考が広まる中でこの概念が軽視されてきた背景には、主体の変容を必要としない真理観の登場があったと聞いたが、自分自身を問い直し、変えていく過程なしに得た知は、本当に深い理解と言えるのかと疑問に感じた。知ることと生き方が結びついていた古代の姿勢に学ぶべき点が多いと感じた。

Mせんせいの感想にあったように「そのままの主体」で客観的な認識を積み重ねて真理に至ることができることはできるのか?という疑問は私も感じた。「汝自身を知れ」なんてことしたらどうしても主観的にならざるを得ない瞬間はあると思う。客観的な姿勢を保ったまま真理を追求することはそもそも可能なのか疑問に思った。「自己への配慮」を伴って真理を追求するなら他者への関心も必要なのでは?と思う。自己への認識を全員が突き詰めることは主観の塊になりかねない気もする。

大変良いセッションをありがとうございました。丸角メガネさんの民主主義論があんなことだったとは、驚きというか恐ろしいというか。実は今年の初めに、続編のような「22世紀の資本主義」という新書をついつい買って読んでしまい、後悔というか、この人は経済学を学問として学んだ人なのだろうかと混乱していたところです。おかげさまで「22世紀の民主主義」に手を出さないですみました。

フーコーの講義で驚かされるのは、誰もが知っている言葉を取り上げて、全く異なる解釈によって新しいものの見方を提示することです。今回もいろいろありました。

1)デルフォイの神託の「汝自身を知れ」の意味は、哲学的なものでも倫理的なものでもなく、「神の前で願いごとをするなら、人間の分際であることをわきまえろ」「神を試したり対抗しようなどとするな」ということ。人間の限界をわきまえろ、という趣旨は前回の「生政治の誕生」でアダム・スミスの「見えざる神の手」についてのフーコーの解釈を思い起こさせます。あの言葉の重点は神の手の奇跡にあるのではなく、普遍的な真理は人間には「見えない」ことにあるのでした。

2)その「真理」と、それを探究する「人間(主体)」との相互関係についても考えさせられました。「真理」と「人間」の間で探究の関係を成立させるには、どちらか一方を固定させないと訳がわからなくなるので、まず「真理」は普遍的であり恒常的であるとして固定させると、その真理に到達するには人間が進化すること、変化することが必要になります。それが修行や鍛錬などの自己への配慮の道。一方で「真理」は未だわからないもので、探究途上であるとすると、探究者である人間の条件は固定しておく必要があります。認識の主体が変化すると認識の結果が真理なのかどうかを測定できない訳です。自分が変わらないことが真理追求の前提であり、他者も前提条件をもとにすれば、同じ認識主体として真理追求に参画できる。この二つの道の違いは大きいですね。もともと神の専権事項であった真理について、人間がわかろうとし始めたと考えると、デカルト的契機はデルフォイの神託で「人間という分際としての、汝自身を知れ」という諌めの言葉をもはや忘れて、別の意味に都合よく切り替えたということなのでしょうね。

民主主義がうまく機能していない、というところから発想されたらしい無意識民主主義は、新実存主義みたいな流れからきているんでうしょね。言葉ではなくて、違う階層から――ホルモン分泌量とか脳波とか、リアルタイムで計測できるので、それをAIに読み取らせて解決策とする…みたいな発想なのだと思いますが、うーん。民主主義というのは、やっぱり考える主体によって構成されるものなんじゃないかなって思うんですよね。

主観と客観に関しては、このあと、しっかり議論されるところが出てくると思います。フーコーは敢えて伏線を貼っているようにも思えますが、「主体の肥大化」を批判しようとしているところもあるのかもしれません。主体というものを絶対視できない。じゃあ、AIやバイオリズムで測ればいいのか?というと、やっぱりそうではないはず。フーコーは、そうではない、より重視する主体を提起しようとしたのではないかと思います。当時フーコーの講義を聴いていた学生たちも、自我が肥大化したような人たちだったのかもしれないんですよね。「主体が権力に抑圧されている!」とか「主体をどう取り戻したらいいのか」という問いにフーコーが解答してくれていると期待して講義を受けていたかもしれませんが、ここ数年のフーコーは「そうじゃないよ」と否定しています。そう考えるとまた、おもしろいですね。

第二講| 一九八二年一月六日②「自己への配慮」 他

2025年5月27日

当日資料はこちら

当日リポート

今回の講読会。兵庫県知事の会見動画からスタートしました。ことの経緯は複雑で、そのあたりも説明してくださっていましたが…

―県の幹部が不正を告発/公益通報

⇒知事の揉み消し疑惑

⇒知事は疑惑(揉み消し)を否定

⇒知事の主張は第三者委員会の結論(:知事が告発をもみ消した)と食い違う

⇒不正告発した県幹部は別件で懲戒処分される

⇒不正告発した県幹部のPCは押収され、当人のプライバシー情報が漏洩

⇒知事からの指示/暗黙の了解で情報漏洩がされたと周囲は主張

⇒知事は疑惑(情報漏洩指示)を否定

⇒第三者委員会の結論(:知事が情報漏洩を指示/促した)と食い違う

⇒知事「やっぱり漏洩してました&でも情報漏洩の指示はしていないと認識しています」と会見(今日の動画)

みなさんと「うーん、どうかね?」と共有したのは、第三者委員会/審判役に間違いを指摘されても、降参しようとしない、という異様さだったのかもしれません。その背景には、①知事が昨年の選挙で大勝しており、民意でしか知事を裁くことはできないという、民主主義の難しさがあり、②昨年の選挙選で知事が「マスコミも県議会も”真実”を隠している」と主張し、”屈しない知事”像を演出?し、それで選挙に勝ったということがあったのかもしれません。

知事にも知事にとっての「真理」があるようで、第三者委員会にも「真理」がまたあるようで。真理への到達というものには、自分がどういう存在でどう振る舞うのかという態度が、大きくかかわるものなのかもしれません。

前回から見てきた「汝自身を知れ」と「自己への配慮」。

デカルト的契機の文脈で「汝自身を知れ」を捉えると、意外とこちらのほうがセルフィッシュなのかもしれない、という柴田先生からの指摘もありました。いわば、「汝自身を知れ」が示すのは、真実は、「自己」の中にある、ということ。だから、自分自身を突き詰めていけばいい、真理は自分の中にある=自分は正しいという発想になってしまい得るものだからです。

いわば、神がつくりたまう自己は完成されている、という認識に立つ、自我が肥大していくような側面があったのかもしれない、という指摘です。

一方で、「自己への配慮」は、自分について変えていかないといけない、という発想をするもので、真理は自己の外にあるものです。もはや、「わかっている/わかっていない」という問題ではなく、「自分はできていない」という発想に立つからこそ、自分が変っていかないといけないと考える。

そう考えると、「汝自身を知れ」の発想は、ヒューマニズム、人間中心主義に近いもので、人間である私ってなんだろう?と考えていくようなものなのかもしれません。つまり、「主体」論ではなく、人間論になってしまうような議論なのではないかと、解説されました。

では、「自己への配慮」で指す「自己」とは?こちらは逆に、「人間への配慮」ではない。おまえ、あなた、という個人:主体のことを指しているといえそうです。自分というものは何か、自分を治めることができない人間が、他人をどう治めることができるというのか?――そういった問いが、ソクラテスからアルキビアデスに投げかけられていたのかもしれません。

(フーコーもまた、肥大化した自我を解体し、新しい主体論を立ち上げたい、という目的とともに、80年代当時の講義を受講していた、社会運動に明け暮れる若者たちに対して、その足元をえぐるような議論を投げかけていたのかもしれない、とも指摘されました。)

放課後では、古代ギリシアにおけるリベラルアーツと、今日的な意味でのリベラルアーツの違いについての話題で盛り上がっていました。

古代ギリシアにおけるリベラルアーツとは、お金を稼いだり、ものを作ったりするような実学以外のもの、実学から切り離されたものとして定義されたものでした。実学的なものの学びと、自己への配慮は区別され、リベラルアーツこそ、(実学から切り離されているがゆえに)あらゆる意味で役に立たないが、だからこそ、自己や他者の統治のためのもの、とみなされていたようです。

今日においては、その実学とリベラルアーツの関係性はすっかり逆転し、実学のための教養みたいになっていますが、現実、どちらが優位/劣位という議論とはそぐわないものなのかもしれません。ただ、実学にあまりに偏った教育は、もしかしたら社会の歪みをもたらしてしまうのかもしれず、「役に立たない」ように思われたリベラルアーツこそ、予想外のイベントを次々もたらす社会にも柔軟に対処していく力(?)になるのかも、と議論されていました。

結局、「汝自身を知れ」という発想は、”人間”について知ることを目指すので、人間に対して貢献し得る「実学」に至り、「自己への配慮」――自分を治めることは、役に立たないこと(即物的なアウトカムを得られない知)を学ぶことでしか、到達しえないのかもしれません。(なお、「自分を治める」ためには、自分を知る必要があるのではないか、という指摘もされていました。実際、「汝自身を知れ」と「自己への配慮」は干渉し合う?関係のもので、最終的に何を目指すのか、という点で区別し得ると解説もされていました)

その後も、今日の教育が、柔軟な思考力を目指せとする一方で、その程度を点数や入試など即物的なアウトカムで測ろうとすることの矛盾や(そもそも能力を測定するためのスケール、基準の妥当性については蔑ろにされがち、と同時に測定可能とみなすこと自体がナンセンス)、

動物(クマなど)が活動の大半を捕食し続けなければならない中、人間は「食う」ことから切り離され(かつ、火を手に入れて消化力向上⇒余剰時間の獲得)「考える」ことが許されたはずだよね、といった議論(と同時に、生ものNGな脆弱さは、社会をつくる必要性に駆られる)、

リベラルアーツだけやってれば世界が保たれるというわけではない(ギリシア文明は事実滅ぶ)が、リベラルアーツ(例えば数学)は世界を記述する術を我々にもたらし、劇的に世界との関係を変えることにも至った、といったさまざまな議論が展開されました。

…なかなかワクワクするような盛り上がりだったのですが、筆力と構造化のための力が不足していて、お伝えきれないのが残念です…。ごめんなさい。

次回もわくわく読み進めていきたいと思います。

参加者の皆さんからのコメント

今回は参加できず残念でした。レジュメと「当日レポート」を拝読しながら、以下のように考えました。

ソクラテスがアルビギアデスに「自己への配慮」を説いたのは、政治家として統治者となるためには、まず自己とは何かについて考えることで、(生まれと美貌だけでチヤホヤされる)個人から自分をリフレクションする「主体」となる、さらにその主体としての自分が描く良き統治の目的、政治の目標を設定して、他者と自己との関係を変えていき、政治的主体となって自己変容を実現する。フーコーはソクラテスの契機を権力者の主体化と政治的真理実現への自己変容として提示しました。自己の探究が政治的普遍の真理につながるという構図と理解しました。

一方でその後の神学は、人間の主体性の根拠とその絶対的な目標、オリジンとエンドの二つを神に求めて、人間が神のコレスポンデンスとして、知るという能力、認識論的思考を展開していくことになります。この過程で霊性とは別に、神と人間との体系的、論理的な関係を認識によって構築します。それは自己の存在根拠を探して、内側、下向きに思考のベクトルを向け続けることが、自分を超えて外側、上向のベクトルとして神に向かうという思考の形式です。ここでも先ほどのソクラテスと同様の構図、自己の探究が普遍の真理につながるという構図になります。そしてこの構図はデカルトへの道に繋がる西欧型思考スタイルになっていったと考えられます。

一方でデカルト的瞬間は、「我思う故に我あり」で我を忘れることにより、自己の探究と自己変容は横に置き、「主体はすでにありき」と主体を棚上げした思考スタイル、主体を関与させない「デカルト・マシン」という単なる認識機械への道を開いたということでしょうか。

まさに好奇心で動いていくということは、損得勘定で動かない――自己への配慮といえるようなことかもしれませんね。一方でメシのタネがなければ死んでしまうという現実もあるわけで、どこまで好奇心を大事にしていけるのか、ということが問われているのかもしれません。好奇心をメシのタネにしてしまおうというような傾向もありますが、やっぱりそれは違うのでしょう。大学という場所は、まさにそうした「自己への配慮」を尊重する場であったはず。もしかしたら「汝自身を知れ」は勝手にどうぞ、で終わっていたかもしれません。でも「自己への配慮」が尊重されるのは、やっぱり「自己への配慮」を通じて、社会や世界を記述していくことができる、他者を統治していくことに至るものと信じられていたからだと思うのです。

「汝自身を知れ」も「自己への配慮」も、どちらも自己のことを考えているものですが、前者は、ある種絶対的な自己を前提にしています。だから、「知り続ける」ことが求められるのかもしれません。でも、後者は変わり続ける自己であって、だからこそ自己に配慮しつづけることが求められることになるのです。

第三講| 一九八二年一月十三日①「自己の技術」 他

2025年6月3日

当日資料はこちら

当日リポート

今日は、トランプ大統領のハーバード大学への圧力に関連する報道動画をみるところから始まりました。今回のトランプの対応は、本当にダメなこと、と言えるのか――恐らく、倫理的にNGとはいえるかもしれないけれど、法的にNGと言い切れるのか、というところの確認から状況を整理していきました。

結論から言うと、トランプの留学生の締めだしは、法的にNGとは言い難いところがある、と。なぜなら、誰が自国に入ってくるかは、そもそも国家の判断にゆだねられるものであるためです。つまり、法的に問題があるという観点からトランプの対応をNGとみなすことは非常に難しい。

ハーバード大学としては、トランプのこの処置に対して、「学問の自由」の観点から対抗しようとしています。学問や科学に、人類の知に国境はない、ということは、まさにその通りのことです。いわば、今回のように学ぶことが阻まれてしまう、とはLearning Crisisとして指摘できるようなことなのかもしれません。

ただ一方で、国家からの予算がカットされることで、大学内に激震が走ってしまうような事態になるということそのものは、一考を要するものなのかもしれません…。ある種、国からの予算に依存しながら学問が保証されているということは、もしかしたらどこかで、学問の本質性が(国の方針に忖度するような形も含め)コントロールされてしまう関係性に陥りかねないことでもあり、その意味でも、今回の件は、お金のある・なしに振り回されてしまいかねない学びという意味でも、Learning Crisisとして捉えることもできそう、と指摘されました。(ちなみに、トランプはハーバードに充てられていた予算を、地域のtrade school(ビジネス学校みたいなところ)の予算にする、と表明はしているそうです。)

また、改めてSNSが自己への配慮のためのツールとは言えないよね、という指摘もされていました。トランプが、SNSでの言動も入国時のチェック対象にしていることを受けての話題ですが、SNSは、そもそも他者の視線に影響を受けながら発信するものに陥っていて、これからはますますトランプや習●平の視線を気にしながら発信していくものになっていくのかもしれない、という事実は、それを象徴的に示している、という指摘です。

さて、今回の本題は、まさにその「自己への配慮」の「自己」とは何かを考えていくような講義でした。これまで何度も引きあいに出されている「汝自身を知る」は、基本的に知る対象となる自己と、知ろうとする自己は同一の存在である、つまり、知っても知っても知り切れないような”絶対的な自己”がある、ということを前提としています。

ですが、「自己への配慮」の自己は、配慮される以上、配慮する自己と配慮される自己は区別して捉えられるものになるわけです。配慮する側と、配慮される側が、同じ存在である、ということはありえない。ゆえに、<配慮する自己>と<配慮される自己>は、同じ自己でも異なる――配慮する側は「魂」、配慮される側は「身体」と区別されていました。”自分自身”を配慮する、そのありさまは、三つの様式(養生・家政・恋愛)が、対象を「我がことのように配慮する」ものである、という点で似ているように感じるかも、とフーコーは説明しています。ですが、それぞれ身体や所有物、身体の美しさに配慮しているに過ぎず、「自己への配慮」とは区別されるもの、とも強調されていました。

魂が、身体を統治していく――自己を統治していくことができるようになって、初めてそこで主体が立ち上がる、とも解説されていましたが、それは、どのように果たしうることなのか――。

そこで登場するのが”師”でした。自己への配慮において欠かすことができないものとして”師”という存在がいる、とのこと。師とは、配慮の対象となる存在について、我がことのように配慮してくれるような存在です。魂が身体を統治していくことができるよう、教えさとし、導いていく存在ともいえるのかもしれません。放課後の時間も、この師についての議論が継続していました。

今日の世界は、どうしてもあらゆる関係性が利害関係で説明されてしまいがち、という指摘もありました。トランプも含め、利害関係にのみ配慮するdealを通じて、”統治”をしようとしているのかもしれません(トランプには師が必要だね、というコメントも…)。フーコーは、利害関係を抜きにした、自分事としてかかわっていくような統治のあり方、関係性も成立し得ることを立証しようとしているのかも、とも話されていました。他者への共感などとしてではなく、あくまで自分事として、捉えていくはどういうことなのでしょうか…

自己への配慮を通じて成り立つ主体が、自己を統治することができるということ。そしてそのことが、他者を統治することに至っていくという話だったと思いますが、まさに自己への統治がどのように他者への統治という技術/テクネ―として説明されていくのか、ついていけるように頑張りたいと思います…!

参加者の皆さんからのコメント

自己への配慮における師の位置は、彼の行おうとしてる配慮が自分への配慮でもあることかどうかで決定する。主に、親、医者、愛人、すなわち恋人の三つに分かれる。三者の共通点は、どれも自分に対して自分事のように接してくれることである。親は子供を体を張って育てて、医者は患者の代わりに病気やケガを治し、愛人はお互いを高め合おうとするのが、自分のように配慮するということである。

自己をどうやって見つけるかは永遠のテーマだが、他者の存在がいて初めて自己は成り立つという考えが古代からあるのに驚いた。そして、それを聞いてさすが集団で生活することを前提とした人間という生き物の特性だなと思えた。

自己への配慮には常に師の存在が必要であり、師は対象に対し我が子のように配慮し、配慮される身体を魂が統治し、自分で始まり自分で終わっているということを聞いて、常に自分と向き合い考えることが大切であり、それには師が必要だと学んだ。主体としての魂から区別される関係は命の上の信頼関係の上で成り立つことを知り、自分のことのように他者を考えているという関係性に大きく興味が湧いた。

主体としての魂から区別される医者や愛人が他人を自分のことのように考え、深い信頼関係のもとにあるということに興味が湧き、そのような人々が関係を築く過程を詳しく考えたくなりました。また、このような事例と現在の社会情勢と重ね合わせ、国家によってラーニングクライシスが起こされている状態に危機感を感じました。講義内のディスカッションによってどんどん考えが深まりとても楽しく参加することができました。

今回も楽しい時間でした。ありがとうございました。トランプ問題と自己の配慮について書いていたら長くなってしまいました。すみません。

トランプが次々と繰り出す大統領令が、さまざまな分野の法律や、法の精神に抵触するとして裁判になっていますが、ハーバード大学との騒動によって、価値中立な世界として運用されるものと思っていた学問や教育の世界が、非常に政治的な活動のバランスの上に成立していることを改めて思い知った気がします。そうであっても、あるいはそうであるからこそ、学問や教育の場に、時の政府の思想や政治信条を持ち込まない努力を続けることについて、認識し直す機会だと思います。日本でも学術会議のメンバー選びとその後の妙な法案づくりなど、トランプ政権と同じ認識の動きがありますね。ちょうど上村剛さんの「アメリカ革命」を読んでいて、アメリカが合衆国になっていく時に、当時の有識者の一番の心配が、大統領が絶大な権限を持つこと、革命の成果が大統領という君主を誕生させることになるのではないかという懸念だったそうですが、賢人たちは権力の本質を見抜いていたということでしょうか。

あと、トランプ政権の動きは「生政治の誕生」で取り上げられていた内政国家のように、行政権(統治権)の持つパワーが法治国家のあり様を超えていて、違法だと訴えても行政活動が止まらないのは、兵庫県知事と同じですね。やった者勝ちの世界ですが、日本ではアメリカ以上に、法律に書かれていない「人権」への立法、司法の動きが鈍い気がします。

「自己の配慮」は、自己の意識的な存在としての「魂」が、師との動的な関係の進化によって、「主体」になっていくプロセスがポイントなんだと思います。しかも「自己」が主体となるためには、「師」という「他者」が必須であるということで、フーコーっぽいですね。「プラトンは魂の実体ではなく、主体としての魂を発見した」-P68L14あたり-、実体、本質というのは他者との関係を持たず、自らのうちに見出される真理だとすると、主体としての魂は関係を前提としてその関係を方向づけたり特徴付けるものであり、それが真理に向かうために必要な主体を生成する、その意味でクレーシスという、自分が他者と取り結ぶ関係によって、自らも変わり続ける主体であるような関係についての言葉が使われているのでしょうね。

アルキビアデスとの対話は、アテネの名家のボンボンが、チヤホヤしてくれた他者から相手にされなくなり、統治者になる気で我が身を振り返ると、自分は何も知らないことに気づいて、それでも他人の幸せのために働きたいと思ったら、まずは自分が主体となるために、魂の修行が必要で、そのモデルである「師」とともにあることで、他者の「自己への配慮」を配慮するものとしての、統治者としての魂の修行をしていくということでしょうか。主体とは、自らの主体化を「師」に教わることで、他者が自らを主体化していくことに配慮することができるものであり、その「師」との関係は、医者が患者の身体をみること、家長が家人の財産をみること、愛人が少年をみることに似ていますが、この三者はあくまでも相手を客体、道具的存在として見るのであり、自分と同じ主体として見ることはない。師は弟子を自分と同じ主体になるものとして関係し、やがてその弟子が人々の魂を主体になるよう導く、主客の継承をなそうとするものということでしょうか。

長くなりました、すみません。

師が自分について考えてくれる、とは、より自分に対して深い洞察を与えてくれるものなのかもしれないですし、包容力のようなものを感じますね。師を経由して自己への配慮がされていくことで、だんだんと師的な存在が自分になっていく、と考えられるのかもしれません。

しかし、だからこそリーダーが師を実装する必要がありそうです。自分のことをコントロールする師、あるいはそうした意識が必要になるのです。医師であれ、家長であれ、恋人/愛人であれ、自分のことのように対象のことを考えられるのであれば、それこそが最上のものとなるのでしょう。そして、そういう存在もありえて、自らを主体化させていくうえで、必要な構造としても捉えることができるのかもしれません。

第四講| 一九八二年一月十三日②「汝自身を知れの否定」 他

2025年6月10日

当日資料はこちら

当日リポート

ナショナルジオグラフィックTVが公開しているLA92の冒頭シーンを視聴するところから始まった今回の講読会。そもそも、ナショジオがこの動画の公開に踏み切ったのは2020年のジョージ・フロイドさんが白人警官に不当に殺害されたことがきっかけにブラックライブスマター運動が展開したころのこと(作品公開自体は2017年)。

アメリカという国家は、いわゆるnation-stateというひとつの言語、ひとつの民族、ひとつの文化で構成されるような国家的なありようからはかけ離れたものとして――多様な人種、背景を持つ市民から成り立ち、団結し、発展する、パックス・アメリカーナとしての国家を体現してきたはず…。それをある種の誇りのように尊びてきたはずなのに、またも、トランプの移民政策を受けてデモが頻発し、結果として市民に銃口が向けられる、という事態に陥っています。

トランプは、自分を指示してくれる層に対するウケだけを狙って、いわば、他者からの視点を一番に優先して言動しているのかもしれず、自己への配慮とは決定的に違う対応をしているといわざるを得ないのかもしれません。

「自己への配慮」が、配慮する自己と配慮される自己を、”魂”と”身体”のように区別して捉えるものとして説明されてきていました。そして、自分を”正しく”認識するために、神的な存在が必要である、とも議論されていました。この「神」とはどういうことなのか?といった疑問も出されていましたが、神的な視点とは、自分のことを客観的に、かつある種冷徹にみるような、自分を俯瞰するような視点として捉えることができるのではないか、と解説されていました。

「他人からどう見られるのか」という視点から解放されるためには、やっぱり自分で自分のことを俯瞰して捉えることが必要なはず。感覚的なものとは明確に異なる、理性的に、論理的に考えてみずからを捉えるような視点が大事になってくる、とフーコーは指摘していたのかもしれません。ただ、自分で自分を律しようとするその視点が、本当に他者から見られる自分、という視点から解放されたものになりうるのか、自分の利益からも解放されたものになっているのか、「神的な視点」に立って考えられているといえるのか、その区別がなかなか難しいものになるのかもしれません。いわば、「神的な視点」とは相当特別な視点であり、神の視点を実装することはだからこそ難しい、とも解説されていました。

神的な視点、とはいわば、冷徹に客観的に自分をコントロールすることができるような第二の自分の視点ともいえるもの…。自分を認識することでようやく自己への配慮をすることができますが、自分(身体としての?)や他人の視点を通じて認識する自己は、どうしても歪んでしまうもの。より正しく、ちゃんと歪まずに自らを捉えようとする視点だからこそ、「神的」な視点と呼ばれるものなのであるということ。そして、「主体」たりうるためには、神の視点を実装することが必要で、そのためにはそれなりの努力が求められる、という点が今回の議論の内容であったといえそうです。

努力することなしに主体にはなれない、ということでもありますが(デカルト的契機では、いつのまにか主体になれてしまう、という話でしたが)、これからその努力が換骨奪胎されていくことになるプロセスを見ていくことにもなるようです。主体でありつづけたいところですが、どんな落とし穴があるのか、トランプの動向にも刮目しながら、ひきつづき楽しく読み進めていきたいですね。

参加者の皆さんからのコメント

人を統治する人は、自己を統治できていなければ他者を統治することはできないのであれば、選挙結果や支持率に政策が左右される現代の政治では、統治者が自己への配慮や自己の統治を行うのはかなり難しいものではないかと感じました。

今回、自分自身を知るということは奥深く、難しく感じましたが、他の宗教にも似た考えを持つことや、何か不公平を感じても自己を客観視して見ることで争いが減るのではないか、というディスカッションにとても共感し、「神を見る」というということが少し理解できたように感じました。楽しい講義をありがとうございました。

自分を知ることは他者の視点からのことのみを考えるのではなく、誰かの目の存在を認識し、自分と同じ性質を持つ要素を見ることで初めて自分を知るということや、自分を超えた所を実装した神の魂は私たちよりも明るく、自分たちをよりよく見ることができるということを学び、神を見ることは自分自身を考え、自分の理想を追い求めていることなのかなと思いました。

途中からの参加でしたが、「自己への配慮」が歴史的に担ってきた意味が少し入り組んでいるように感じました。また長めの感想と問いになりました。すみません。

自己への配慮は、財産や美貌や世俗の名誉などの道具的存在に配慮するのではなく、自分自身に配慮することで、自己を主体化するプロセスだとします。そこには自分自身に対する二つの態度があるように見えます。「汝自身を知れ」という問いに対して、一つの態度は自分を主語として、「私は○○である」と答えようとする態度。それは実体としての自分を主語として、その属性を分析するということですが、この「主語」を「述語」によって定義しようとする試みは、いくら術語を重ねても、主語を完全に定義することはできません。「自分」を主語Subjectにすることで、かえって何かに従属するbe subject to ものになってしまいます。問いを投げる私自身は全く変化しません。

一方でこの問いを、「問い続ける者としての汝自身を知れ」とするならば、問う者と、問われるものである真理との相互関係についての問いとなります。それは完全で普遍的なものである真理を、不完全で個別的存在である自己の中に問う者の姿です。「私にとって正義とは何か」、「私にとって親密とは何か」という問いに応えていく過程で、自己の主体化、自己変容が促されて、その上で新たに見えてくる真理の次元があるということでしょう。この内向きの観想、観照による真理の主体化のプロセスが、方向を逆転して「正義にとって私とは何か」、「親密さにおいて私は何か」という形で、他者に向かい外部に向かうことで、大いなるもの、自己を超えたものに主体的に関わる統治者としての道を歩むことになるということでしょうか。

自己への配慮は、そもそも完璧に出来ている人などいないんですよね。根本的に、基本的にできないようなものなのです。でも、じゃあしなくていいということにはならない。それを果たそうとする努力を重ねていくことが、社会全体への配慮になっていくからです。「神的」と表現される背景にも、自己の配慮が普通にはできない、という、不可能に近い行為と捉えられている、といった事情があると考えると、わかりやすくなるかもしれません。

また、デカルト的契機のときはいつのまにか主体になっている、というよりかは、そもそも我々は主体として生まれているものとして捉えられている、と考えたほうが正確かもしれません。それに比べて自己への配慮は、なかなか成立しない主体としての像があるわけです。

…と考えていくと、今日の政治はそもそも「人」を選ばず、政党や政策、雰囲気を選んでいるのかもしれませんね。かつて(戦前?戦後間もないころ?メディアがまだ発達していないころ)は、人を選んでいたかもしれません。まさに、支持率に左右されないような政治が必要ですが、その背景には、人を選ばなくなった選挙もありえるのかもしれません。

第五講| 一九八二年一月二十日①「生存の技法」 他

2025年6月17日

当日資料はこちら

当日リポート

6月14日は、星条旗制定記念日、フラッグ・デイでした。そして、トランプの誕生日でもある、ということもあって、一期目には達せられなかった米陸軍創設250周年を祝うArmyの軍事パレードがワシントンD.Cで開催されました。その様子を報じたニュース動画から今回の講読会も始まったわけですが…。

トランプが軍事パレード(ちなみに、戦車を持ちだすのでアスファルトがぐしゃぐしゃになるらしい。当然それを舗装する費用も計上のうえ企画されるらしい…!)を開催した裏で、No Kings Day(王はいらない!)といったデモも開催されていたようです。

ある種、権力者に対して「もの申す」姿勢こそ、主体性、主体意識が宿っていると思うんだよね、と柴田先生の経験談も語っていただきました。トランプが大統領となる一期目(一期目就任は2017/1/20)の選挙シーズン中、滞米していた柴田先生は、トランプ就任前後のアメリカで、(トランプ就任に伴う為替急変動で懐事情にも大打撃を受けた、というエピソードもなかなかインパクトがありましたが)就任式後に開催されたWomen’s Marchにも参加する機会を得たそうですが、都市機能が麻痺してその日はほぼ飲まず食わずになるような、それほどに大勢の人たちが集まって、トランプに対する異議申し立てをする熱量を浴びてこられたと話されていましたが、もしかしたらアメリカにおける主体意識のピークだったのかも、とも指摘されていました。

ここ百数十年、アメリカは経済的にも、軍事的にも、そして理念的にも世界の中心にあり、とても強い求心力を持ってきていたかもしれませんが(そしてそれが、ある種の「平和」をもたらしていたともみなせるかもしれない)、それが多極化していくことで不安定化しているかもしれないこと。いろいろな事情でなかなか声をあげることができない、という状況を迎えているのかもしれません。

だからこそ、自らを主体化していくためには不断の努力が必要で、それを自覚して努力をしつづけることが、今、求められているのかもしれません。

自己に配慮することは、どのような属性を持つかに関わらず実践することができ、人に配慮するために自分を配慮することが求められるものです。自己への配慮として自己を対象とすること、そしてその自己がどのようなものなのか、徹底的にみつめていく(みられていく)ことで、自らが変容し、他者を統治していくことにも至っていくのかもしれません。

フーコーの講義の内容としても、今日のポイントの一つは、その自己への配慮が自己批判の文脈を持つようになった、という点が挙げられるかもしれません。自己への配慮は、自分をよくしていく――育成という側面もあるけれども矯正という側面を持つものとなっていったとありました。矯正という語が用いられる背景には、自分を批判する(自分が正しくない側面を持っていると認識する)プロセスが不可欠です。

reflectionといった語も、今後のキーワードになっていくようですが、自己の配慮が特別な時期にだけされるものではなく、年老いて以降も求められるようになったときに、自己の批判的再形成としての要素を持つようになった、という点について確認することができたように思います。

今回のフーコーの講義はレコーダーの不具合で1限目を早々終えていました(!)。2限目を来週講読していくことを通じて、改めてしっかりと議論していけたらいいなと思います。

参加者の皆さんからのコメント

アテネからローマの時代になり、主体化する個人が貴族から市民へと広がることによって、主体化の目的が他者の統治から自己の統治に向かったこと、そして自己変容の仕方が、自己の中に真理を見いだす方法ではなく、自己を社会の規範に照らし合わせて、ずれを矯正したり治療することによる変容、外部の力による変容に変わってきたと感じました。

LA92を見た。確かに「もの申す」という主体のありようも考えさせられたが、それが過激化していく様も描かれていた。いわばクライシス的な状況であり、クライシスからの回復は、自己に配慮したひとりひとりの市民の力によるのだとも実感した。そもそもクライシスが起こらなければいい(おとなしく従い、屈する)という発想もあるけれど、それこそ、自己への配慮の放棄、といえるのだろう。よりよくあるための必要な衝突、カウンターは人間存在に対する信頼故なのかもしれない。しかし、自省的なカウンター、革命?って、結構高度なスキルが求められそうだ。

自己のへの配慮が自己批判の文脈を持つようになった、ってすごいことですよね。

だって、間違えているのであれば、「かえる」とか「なおす」と表現してもいいところを「批判」と表現しているわけです。自己を「批判」する。実はこの「批判」が重要なのではないかな、と思います。ここから科学が始まるのですね。

フーコーの主体論は、「自分がどう生きるか」というよりも「自分がどう社会と接続するか」という議論をしようとしているのではないかなと思います。クライシスを収めるのも市民の力、というのもまさにその通りですが、クライシスに至らないように屈する――今回のイスラエルとイランの停戦合意のように、無理やり停戦に至ることは、その後大きなハレーションを生むことにもなるような気もします。それで果たして「平和」といえるのか、どうか。

私たちも、有無をいわずに納税してしまっていますが、おかしいと思いながらも屈して納めてしまっているから主体が歪んでしまう、なんてこともあるのかもしれないですね。

第六講| 一九八二年一月二十日②「自己の実践」 他

2025年6月24日

当日資料はこちら

当日リポート

今回の講読会でまず視聴したのが、イスラエルとイランの停戦合意のニュース。また、それに伴ってイランがホルムズ海峡を封鎖することで、日本にどのような影響を与えるのかを伝える動画も確認する時間を持ちました。日本で近代的な生活は、とてつもない電力消費で成り立っているということ、そして生活に欠かせないものの多くが石油由来であるということ(プラスチック全般)――私たちの生活は外部資源にとんでもなく依存して成り立っている、ということでもあります。

そして、主体論も恐らく、同じような文脈で考えることができるのではないか――本質的に外部に依存してしまいがちですが、それを少しずつ自分自身でハンドリングして主体を取り戻していくための技術論として、フーコーの議論を捉えることができるのかもしれません。

フーコーの講義の中では、自己への配慮が時期的な拡大に加えて、量的な拡大をしていったということ。そしてそれがどのように展開していったのか、について触れられていたように思います。

まず、自己への配慮が、さまざまな排他的な制度や集団の中で実践されるといった言及がされていました。ここでの集団や共同体とははポリス、社会のことを示すものと考えるとわかりやすくなるのではないか、とも解説されていました。つまり、自己への配慮は、所属する社会を前提に、社会やコミュニティに根差して実践されていく、ということです。(そしてやがて、キリスト教を信仰するかどうか、といったニュアンスに組み替えられていく?といった伏線も張られていたのかもしれません)。

また、自己への配慮が、生まれ、あるいは身分といった理由で、ある人物がア・プリオリに資格を持たないということはない:つまり<呼びかけの普遍>といった特徴がある一方で、実際に自己へ配慮することができる人はごくわずかでしかない:<救済の希少>といった言及もフーコーの講義でされていました。これは、自己への配慮がとても困難なものである、不可能性を指摘したものでもあり、同時に私たち一人ひとりの内にも、多様な自己が存在し得て、そのすべてが自己への配慮をするわけではない、といった議論でもあった、と解説されていたように思います。――ぱん子さんの中にも、パンを焼くぱん子もいれば、パンを食べるぱん子も、ギターを背負うぱん子も、歌を歌うぱん子も、三角読みに取り組むぱん子もいるわけで、すべてのぱん子が自己への配慮を実践できるわけではない。老年的に振る舞うことができる選ばれたぱん子によって、自己への配慮が達成され得る…――

しかし、これも上手に読み替えられていくことになる、という予告?もされていたかと思います。

自己への配慮を実践するには余暇があることが必要、といった言及も、それは、自分で自分の人生をコントロールすることができている――外部に依存せずに生きることができる、という意味での余裕として説明されていたように思います。何かを選択する際、自由に選択をしているようでいて、生きていくために選ぶべきオプションが自ずと限定されてしまうようなこと――(放課後の時間には、外国語の学習といったとき、英語以外を学んでもよいはずなのに、英語以外の言語を選択し難い状況なども触れられていました)に、私たちは誰もが日々直面しているように思いますが、そんな中で、どうやって主体を取り戻していくことができるのか。これからパレーシアという概念にもいよいよ触れていくことになるようです。楽しみに読み進めていきたいと思います。

メモ:自己への配慮の「配慮」は英語では、careと訳されている→つまりこの議論はケア論、ということらしい。

陶冶はcultureと英訳。culture of selfで自己の陶冶となる様子。

次回、ぱん子さんに「汝自身を知れ」と「霊性」の英訳を確認してもらう

汝自身を知れ ”know yourself”

霊性 spirituality

参加者の皆さんからのコメント

自己への配慮が年齢とともにどう進化するのか、とくに老年期への視点が印象的だと感じました。若いうちの批判的思考から始まり、魂と身体のケア、そして最後に自己完成と内的な満足へと向かう流れがとてもわかりやすかったです。セネカの考え方では、老年がむしろ人生のゴールであり、目指すべき状態だと捉えられていて、人生を学びと成長の連続として捉える姿勢に共感しました。また「自らを救い自らの救済を行う」という話がありましたが死に向かいながら死から自らを救うという非常に深い議題もあり、とても面白かったです。

フーコーはローマ時代の自己への配慮の例として、セネカを取り上げます。セネカは著述や友への手紙の中では、自己を制御することの大切さを言いますが、皇帝ネロの家臣としての政治的な活動については、著作にはほとんど見られず、まるで自己の制御と、皇帝を中心とした国家の制御は無関係であるかのような態度に見えますが、どうでしょうか。

過酷な公人生活を語らず、魂の平和を友とともに実現しようとする私人のとしての活動を、この時代に典型的な自己への配慮として描いたフーコーの意図はどこにあるのでしょうか。

さんないまうやま遺跡の窯はどんなのでしたか?1300以上の熱がないと焼けないです。たき火とか800くらいじゃすぐパラパラに壊れてしまいます。今でも窯は難しいでした。土と弱い火だけでは菓子皿くらいかな?どんな土なのかな?赤っぽいオレンジとかピンクだったら低い温度だったとおもいます。もろいからあつあつのおでんとかは食べれなかったとおもいます。

外部に依存するにしても、それを自分でコントロールしていくこと。そうした関係性を構築していくことも大事になってきますよね。トランプは、近視眼的に最大の利益をあげようとするdealをしているのかもしれませんが、次世代以降のこと――selfへの配慮は全く欠けているのかもしれません。

三内丸山遺跡から出土した土器は、もっと低い温度で焼いていたから、割れないように分厚く作られていたといえるかもしれません。だんだんと高温でやくことができるようになり、さらに高温になると須恵器のような白っぽい陶器を焼けるようになっていくようです。これもまた、care of selfに重ねて考えることもできるのかもしれません。みんなが生きるコミュニティにとって良いように少しずつ努力を重ね知識を形にしていったんですね。

また、英訳の語彙をみてみると、日本語訳に引っ張られないようにしないようにしたほうがいいと改めて勉強することができますね。「魂」とあるとスピリチュアルな感じがしてしまいますが、mindと書かれていることを考えると、「心」というよりも「頭」のことだなとわかります。言葉尻にとらわれず、意味をとらえていくつもりでこれからも読み進めていけるとよいですよね。

第七講| 一九八二年一月二十七日①「師弟関係と自由」 他

2025年7月1日

当日資料はこちら

当日リポート

今日、講読会の前に視聴したのは、イランで反米感情が高まっていることを伝えるニュースと、ガザ地区の食糧の配給地点で発砲があったことを伝えるニュースの2本の動画。イランでは、停戦合意に至ったか?と思いきや、イラン・ハメネイ師が「イスラエルにぶっちぎりで勝利した」と発言したり、それを聴いたトランプが「なんで嘘つくの?」と嚙みつきながら、「イランの核施設はアメリカが壊滅してやったんだから」と嘯く始末です。そもそも、ガザとイスラエルの抗争を発端に問題が拡大しているところがありますが、イスラエル側としては、イランへの「勝利」と兵士の疲弊もあって、ガザから撤退する兆しがみられるかも…とありました。ですが、「停戦」により平和が訪れる?とは思い難い事態…。どちらかというと、将来に対する不安はますます高まったといえるのではないか――そういった指摘から今回の議論は始まったように思います。

もしかしたらイランにおける核開発は加速度を増していくかもしれませんし、イスラエルやアメリカの今回の対応は、ガザ地区で追いつめられて生きぬいた子どもたちにどのような禍根を残すのか…全く楽観視できる要素はなさそうです。

自己への配慮が、排他的な制度や団体に根差す、といったことが前回の内容でも確認されましたが、すなわち、どのような環境やコミュニティに身を置き、どのような師に教導されていくか次第で、「自己への配慮」というテクノロジーは恐ろしい事態を引き起こしかねない、とも捉えることができそうです。自分たちが自分たちのことをみたり、governanceしていけるなら、節度のきいたものになるのかもしれないのですが……とも。

講読会の中では、ストゥルトゥス(自己へ配慮しない者)は、「然るべく欲することができない」、とあり、この「然るべく欲する」とはどういうことだろう?という疑問から始まりました。

ストゥルトゥスは、自己に配慮することができていないので、流されるがまま外界からの刺激を受けて手あたり次第に欲するような人のこととして説明がされました。近視眼的な欲望のままに手あたり次第になんでも欲しがってしまう(…と書くとちょっと千と千尋のカオナシを想起します)が、本当に自分にとって必要なものを欲していくこと――自己に配慮する――ことで、自分を成長させていく――care of self――、そのために私的な忠告者が、自己というものをみることができるようにdirection方向を指し示してくれるような「他者」が求められる、と解説されていたように思います。

放課後の時間には、「盗みをすること」が「盗みをしてはならない」といった倫理的・道徳的な意味で「よくない」としているのではなく、「そうすることが、あなたの魂にとってよくない」――自分を害することになるからよくない、という話をしている、という点でも確認されていました。(朝ドラ「あんぱん」でも、まさに戦後の貧困にあえぐ子供が盗みをした姿をみた登場人物が、「盗むと、盗んだ自分も盗まれた相手も、みんな幸せになれないのだからやめな」と諭すシーンが出てきて、思わず、この議論を彷彿してしまいました)生成AIを活用して解答欄を埋めることが「よくない」のも、倫理的・道徳的な意味で「よくない」のではなく、考えたり、文章を構成したりする力を損なうかもしれない、自己成長の機会を逸してしまいかねないという点で”あなた”にとって「よくない」と考えることができるのと同じように、”自己”にとってよいように働きかける存在として、「他者」、師という存在(本当に必要な自己が得られるようにアドバイスし続けてくれるような存在)を捉えることができるのかもしれません。

ただ、そのように自己を導く「他者」たる存在はありえるのだろうか?という疑問も挙げられていました(だって、イスラエルのネタニヤフ、イランのハメネイ、アメリカのトランプが、もしかしたら現地においては「師」そのものなのかもしれない…😨)。もしかしたら、フーコーは、「師を名乗ることができる存在なんていない」、「師などは空想の産物だ」といったようなことも指摘しようとしていたのかもしれません。

そして、唯一、自分の師となり得る存在があるとしたら、自己しかいない、ということも指摘しようとしていたかもしれません。care of selfといったときの「self」の中には、自分じしんだけではなく、家族や所属するコミュニティ、コミュニティの将来をも含まれてくるかもしれないものです。

厳しいことも含めて率直に、「自己/self」を育てていくことができるように、他人事として投げ出して他人任せにしてしまうのではなく、自分事として自分で自分をgovernanceしていくことができるようにすること――、それは、自分じしんが、自分のことについて、ちゃんと考えていくことでしかできないのかもしれません。

次回は、パレーシアについてじっくり?語られる回、とのこと。楽しみですが、来週8日はおやすみです。再来週、ぜひひきつづきゆるゆる議論していきたいと思います。

矯正(p.153, l.7) correction

然るべく欲すること(p.155, l.4) to will properly

良心の指導(p.160, l.8) spiritual direction

魂(p.164, l.3) the mind ※別の場面では soul などの時もありそうだ

参加者の皆さんからのコメント

戦争では、医療支援や食糧支援は邪魔されないことが決まりだったのにも関わらず、現在は守られておらず、多くの子どもたちが亡くなっている。自己への配慮は変遷を辿り、自己の主体を構成するには、他者の介入が必要不可欠である。個人のみで、ストゥルトゥスから抜け出すことはできない。エピクロス派とストア派の学校の在り方とローマ的形式の違いが説明され、本来、ものを欲するのではなく、自己を欲する必要があることが学べた。

「自己への配慮」という言葉が持つ、優しさや労りといった一般的なイメージは、フーコーの議論においては逆説的な意味合いを帯びるのだと感じました。それは、単なる精神的な癒しではなく、自らの生をコントロールできる「余暇」を確保し、社会的な制約の中で主体的な選択を行うための、実践的な「技術」であり、自己を鍛え上げる「強化」なのだと思います。特に、私たち一人の内にも多様な自己が存在し、その中で「老年的に振る舞うことができる選ばれた自己」だけが配慮を達成しうる、という指摘は、これが意識的で困難な「タスク」であることを強く示していると思いました。

印象的だったのは、「自分を変えるには自分だけではできない」という考えです。私たちは、間違った考えや悪い習慣にとらわれて生きていることがあり、それをただ自分の力だけで直すのは難しい。だからこそ、「師」や「他者」の助けが必要で、その助けを通じて初めて自分自身をきちんと見つめ直し、成長していけるのだと感じました。セネカの「自己を自由に、つねに欲することができるようになるべき」という言葉は、自分自身を本当に大切にし、自分らしく生きることの大切さを教えてくれます。学校や社会においても、ただ知識を教えるだけでなく、その人自身をどう生きるか導く存在が必要なのだと改めて思いました。哲学者の役割が「生き方の先生」であるという考えはとても新鮮で、自分にとっても大きな気づきになりました。

この哲学者というものを主体として構成するために必要なのは、また別の哲学者で、哲学者はどうつくられる(どう成る?)のだろうと疑問に思った。

“そうなるにつれて、哲学者という職業は非・職業化していった”

今現在、私が哲学者と会う言葉をきいて想像するのは哲学を研究するもの、追い求めるもの、というイメージが強いが、本来であれば主体を形作る手伝いをする存在なのかな、と思った。もしそうであれば教育や自意識の確立がされる時にそばに居るような人たちを哲学者と呼ぶのかもしれない。

個人が主体化する上での他者の関わりが、ギリシャ古典期とローマ時代でどのように変化したかが語られました。educationの語源がex-ductで、「外に」「引き出す」ductはダクトで導管のイメージであるとすると、師としての他者は、個人が自己の中に持っているが気づいていない「本来の自己」を、外に導き出して明らかにする存在ということになりますが、そうだとすると、これまでの自己でない自己の主体化の度合いを、他者によって承認されるという構図となり、その後のキリスト教につながる感じです。

第八講| 一九八二年一月二十七日②「学校外の哲学」 他

2025年7月15日

当日資料はこちら

当日リポート

6月6日は、ノルマンディー上陸作戦の開始日・D-dayであったということでしたが、この作戦がきっかけとなって、第二次世界大戦のドイツ敗北がもたらされたと知られています。ドイツが敗けるきっかけとなった日だからこそ、トランプは、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相に「楽しくない日だね」と声をかけたようですが、メルツ首相は「ナチスからの解放の日」と応じたようです。そんな報道動画を観た後で、女性映画監督レニ・リーフェンシュタールの「意志の勝利 (TRIUMPH OF THE WILL)」という作品のワンシーンを紹介していただきました。

この作品が撮られたのは1935年。映画という技術が生み出されてからも、飛行機という空を飛ぶ乗り物が発明されてからも30年程度しか経っていないそんな時期に、雲の上のシーンから始まり、ヒトラーを拍手喝采で迎えるニュルンベルクの風景を画期的な映像技法や演出を駆使して映像化した作品です。

記録映画としての側面も持っていた当時、この作品は、ヒトラーがニュルンベルクの街をどうパレードして、人々がどう歓迎したかという「事実」を確かに映しています。とはいえこの作品は、美しく、素晴らしく、感動的なものとして、人の心を打つように操作されたプロパガンダでもあるのです。

プロパガンダにおいては、「真実がどうであるか」は問わず、大衆――それこそストゥルトゥス(自己に配慮しない者)――をどう思うように操作するかが問われます。そして、だからこそ選挙との相性が強いものとして解説もされていました。今、不安な気持ちにある人や不満を持っている人に対しての心理的効果を持つのがプロパガンダなのです。

また、外部の存在を否定することで、内向きの結束を固めることが目指されるclosedなコミュニケーションであるということもプロパガンダの特徴です。

結局、ヒトラーは、直接民主主義によって合法的に選出された存在だったのです。私たちは、主体性をどう持つことができるのか――参院選も近く、相変わらずSNSを駆使したプロパガンダとしか言いようがない情報にあふれる今日この頃ですが、そんな問題提起から講読会が始まりました。

今日の講読内容では、予告の通り「パレーシア」の概念が登場しました。自己への配慮のためには他者の存在が必要であり、そのためにソクラテスのような自分事のように指導してくれるような哲学者が役割を持つ、という話が続いていましたが、やがて登場する「他者」は、親密さに裏付けられたような存在でした。dearとも表現できるようなその存在に対して、率直に、心を開いていくことをパレーシアと紹介されていました。率直さは、franknessと英語では表現されるとも紹介されていましたが、このfranknessとは、利益や利害関係を度外視して、打算抜きの態度として捉えることができる言葉なのだそうです。そして、パレーシアは、verbal relationship with the Otherであって、率直な思いや反省がちゃんと言葉にされるような、主体化の一環としても説明されていました。良心の吟味ともいわれるような、率直に言葉にしていくプロセスは、ことばにされることそれ自体に意味があり、必ずしも相手からの応答を必要とするものではない、ということも共有されていました。

私たちの社会の中で、耳に痛いことも含めて、私にとって、相手にとって、私たちにとって必要なことを率直に言葉にすることができるパレーシア的な場がどれだけありえるでしょうか。もしかしたら社会の中には、パレーシア的機能を実装するための関係性が埋め込まれていたかもしれないという話にも及んだ放課後の時間。講読会の場も、そのようなパレーシア的機能が担保される場であり続けたらなあと願いを込めつつ。次回は、またパレーシアの話題から離れてしまうようですが、楽しみです!

良心の指導という職業的な関係 (p.183, l.3) the professional relationship of spiritual guidance

良心の吟味 (p.190, l.12) examination of conscience

説明する(p.191, l.5) justify

指導(p.191, l.10) guidance

<他者>との言語的な関係の新しい倫理 (p.192, l.2)new ethic of the verbal relationship with the Other

率直さ (p.192, l.4) frankness

参加者の皆さんからのコメント

金曜日に選挙に行くのでプロパガンダに左右されずに見極めたいと思いました。

古代ローマにおいて哲学が職業的な枠を超えて家庭や友情などの日常的な人間関係の中でも実践されていたことが論じられた。師弟関係における「配慮」のあり方や、哲学的生活と社会的実践の繋がりが詳しく述べられていた。

哲学は難しいものだと思っていたが、今回の講読会で身近な人との関係や日々の生活の中でも実践できるものだと知って驚いた。特に相手に

本音で語りかけるパレーシアの考え方は自分を見つめ直すきっかけにもなったし、現代の人間関係においても通ずる部分があると感じた。

哲学が単なる学問や専門職としてだけでなく、人と人との関係の中で生きた実践として機能していたことに強い印象を受けました。プリニウスがエウフラテスを尊敬し、彼の人柄や生き方そのものを哲学的と見なしていたことから、哲学が人間の在り方や振る舞いに深く関わっていたことが分かります。また、知識や技術を一部の専門家だけが扱うものではなく、広く社会の中で共有され、活かされていたという点にも魅力を感じました。現代においても、哲学が人間関係や生き方にどう役立つのか、改めて考えてみたくなりました。

「哲学」が専門職や抽象理論の領域を超えて、人と人との関係や日々の生活に根ざす実践だったことに驚いた。特に、エウフラテスやセネカが友人や家族との関係の中で「指導者」となりえたという点から、師と学ぶ者の間に必要なのは知識よりも信頼や愛情であることを感じた。また、良心の吟味の場面にある「説明する相手がいること」も印象的で、他者の存在が自己への配慮を深めるのだと納得した。哲学が生活の一部になるという視点は、現代にも通じる大切な価値だと思う。

第九講|一九八二年二月三日①「自己と生の技法」 他

2025年7月22日

当日資料はこちら

当日リポート

参議院選挙が終わったところですが、ある政党が出している憲法草稿について党首が「これは護憲でもなければ改憲でもない。創憲なんです!」と「ドヤッ」と伝えるショート動画を観るところから始まりました。なかなか多くの人の賛同も得たようですし、いろいろな考え方があっても何の問題もないのですが、「創憲」って本当に分かっているのかな?それとも新たな国を建国したい、ということなのかな?また、そもそも立憲君主制ってどういう経緯でできたのか割ってるのかな?という”大前提”の確認から始まりました。

ちなみに、大日本帝国憲法をかつて伊藤博文らが「創憲」してから、戦後の「改憲(改正)」を経て日本国憲法が生まれているということ。つまり”日本”という国を継承する限り、どんなに内容が大きく異なるものになっていても「改憲」としか言いようがないものなのです。だから、憲法を「創る」ということは、日本という国が滅亡だか、革命がおきて、新しい国をつくる事態を想定しているのか?と困惑を招くような言葉遣いになっているという指摘です。

立憲君主制も、天皇制度や王制を尊重して存続させようと考えるからこそ、政治責任を天皇/王に負わせず、象徴天皇のようなものとして守ろうとして作られたものと説明がされていました。

こうした”大前提”は、社会教育の中で常識として理解され、違和感として「はて?(とらちゃん(@虎に翼)の口癖。個人的になつかしい!)」と表明されねばならないことなのかもしれませんが、「はて?」がなかなか出てこない実情も今回の選挙で浮き彫りになったようです。

憲法とは、そもそも国家の骨格を規定する最低限の枠組みとして理解されるようなものです。国家(理性)が国家(理性)として安定的に存続し続けるように、その国家を構成するメンバーがあらかた同意して参加できるように最大公約数的にセッティングされた枠組みのようなもの――art:技法としてあるべきようなものとも解説がされていました。だから、政治理念はあえて書かず、反対意見も包摂していくような、さまざまなトラブルや問題があっても、国家は安定的に存続してくような判断の根拠となるような、そういう基盤、技術として理解される必要がある、という話もされていました。

社会を成立させているものは何か。そのことをフーコーは議論しようとしているのではないか。そういう切り口からフーコーをぜひ読み解いていきたいよね、という思いを確認しつつ、今回の内容は、改めて自己の配慮を、自己の陶冶や救済といった言葉でも説明しなおしながら、<きわめて特殊な時期(:若いとき)に他者を統治するために実践されたもの>から、<恒常的に実践され、内なる救済を目指すもの>へと変化していった経緯を振り返るものとなっていました。

かつて、他者の統治――ポリスありきだった自己への配慮が、自らを救うことで完結していってしまうという議論は、過剰に自己への配慮を招くことになってしまうかもしれず、それでよかったのだろうか?という質問にも及んでいました。

自己について考えることが、自己を包摂する世界そのものについて考えることにもなる――そうした理解と実践ができる人はなかなかいませんが、でも、自分と同じくらい大事に、コミュニティや社会について考えていくことこそが大事なのではないか。自己を拡大させて、自己への配慮を実践していくことの可能性についても議論されていました。

生の技法は、the art of livingと英語では表現されており、artという語は、日本で使うアート;芸術とは少し趣が異なります。artには、人間が生み出すもの、神や自然によって生み出されるものなのではなく、人が「意志」をもってもたらしたもの、が第一原義となるのだそうです。それは、artification(人工物)といった派生語からもうかがい知ることができます。(なので、”art”という語は本来、感覚とかフィーリングとかとは縁遠いものでもある…)

ふり返りを書きながら、フーコーは国家理性をテクノロジーとして説明していたっけなあ?と思いだし、テクノロジーとartという概念の関係性(テクノロジーにカウンターするものがart????)も気になりつつ…、次回の最終回(来週はお休みで、8月5日に開催です!)に臨みたいと思います。

汝自身を知れ Know Yourself

自己認識 knowledge of yourself/ self knowledge

自己へ配慮する(p.203あたりからの段落) concern yourself

想起の行為(p.205, l.21) act of memory

想起(p.206, l.6) recollection

生の技術(p.207, l.16) technique of life

生存の技法 the art of existence/ the art of living

自己の技法((p.207, l.20) the art of oneself

読解格子(p.211, l.4) grids

二つの項をもつ操作(p.211, l.21) double operation

参加者の皆さんからのコメント

プラトンにおいては、自己への配慮は他者や都市に配慮するための準備として位置づけられていたが、新プラトン主義では、自己の魂を浄化し、神的なものと交わるための内面的・霊的実践として重視されるようになる。さらにヘレニズム・ローマ期には、「自己を救う」という考えのもと、自己への配慮は自己目的化され、外的な出来事に左右されない魂の安定と自由を目指す持続的な生の技法として展開されていく。

ヘレニズムやローマの時代には、「救い」や「自己を磨くこと」が、死後の話ではなく、生きている間に自分の力で心の平穏を得ることを意味していました。そして、その中心にあったのが「汝自身を知れ(自分を知れ)」という考え方です。これは、自分自身をよく理解し、大切にしながら生きるための出発点でした。プラトンはこの「自分を知る」ことを、政治や社会への関わり(正しく生きること)と結びつけて考えていて、それと魂の浄化(心を清めること)を分けていませんでした。ところが、新プラトン主義になると、社会との関わりか、内面的な浄化か、どちらかを選ばなければならないような考え方が出てきます。私はこの変化に、とても現代的な問題が見えると思いました。たとえば「社会に貢献する生き方」か「自分を癒す生き方」かを選ぶ場面が、今の私たちにもあるからです。この古代の思想は、今の私たちにも通じる深いテーマを投げかけているように感じました。

自己への配慮は他者への配慮の手段であったものが、救済としての自己配慮、つまり自己のうちに完結するものになったことに講義を通して実感しました。私自身、これまで「自己に配慮する」と聞くと、どこか内向的で自分本位な印象を持っていたけれど、社会や他者との関係を見直すための基盤でもあり、また逆に、他者に依存せずに自らの魂を守るための方法でもあるということに納得しました。

『アルキビアデス』とパレーシアを通して、自己を知るという行為が単なる内省ではなく、他者との関係の中で実現される倫理的・政治的な実践であることに気づかされた。ソクラテスが若きアルキビアデスに語りかける姿勢は、まさにパレーシア的であり、相手を信頼し、時に自分を危険にさらしてでも真理を語る勇気を示している。現代社会では、率直な言葉を交わす場や関係性が失われがちですが、それでも耳の痛いことを言い合える関係こそが、深い対話と自己変容の契機になるのだと思う。哲学が単なる知識ではなく、生き方として機能していた古代の姿勢に学び、自分自身や他者とどう向き合うかを改めて考えさせられた。

ローマ時代に政治的なものとカタルシス的なものが乖離したとのフーコーの記述は、政治を担う個人やローマ市民にとって、パブリックとプライベートという二つの領域が明確に分離していったことを表しているように思います。またその流れが職業上の個人と私生活の個人の価値観の分離として現れる源流をフーコーは示しているのではないか。たとえば戦時中を振り返って、元参謀長が「軍人としては戦争の継続を言い続けるしかなかった。個人的には戦争には反対だったが」という言い方や、逆に「仕事ができればプライベートが乱れていても優秀なスタッフとして仕事を続けてもらいたい」という社長の言葉など、パブリックとプライベートを分離することで、現代社会が成り立っていると感じます。

現代社会で自己を変容させることは、プライベートの世界でのみ追求できることで、パブリックな世界で自分が変身することは、社会から認められた役割を全うしないことになる可能性があることから、企業や団体においては自己変容は抑えられているのが現代ではないか。このように分裂し、閉塞した主体のあり方に対する疑問と、新しい主体のあり方を提示しようとして、フーコーは主体の歴史を遡ったのではないでしょうか。

第十講| 一九八二年二月三日②「聴衆からの質問」 他

2025年8月5日

当日資料はこちら

神に同化するのだ(p.225, l.7) places me on the same levels as God

利益(p.226, l.19) usefulness

ひとが為すこととその理由との間にある、外的な関係(p.227, l.11)

an external relationship between what one does and why one does it

至福(p.228, l.11) hapiness

職務としての主権(p.235, l.16) sovereignty as a job

善き人間(p.236, l.20)honest man

当日リポート

とうとうこの日を迎えてしまいました。ゆるフーⅥ最終日です。

冒頭で視聴したのは、ガザの中学生が日本の広島・原爆資料館を訪れた様子を報じた動画。そして、BBCが報じたガザの現況です。広島を訪れていたガザの子どもたちは、流暢な英語を話していたことから考えても、トップクラスのエリートです(つまり、かなり特殊な環境にあって訪日がかなったと考えるべきなのでしょう。ガザに暮らすいわゆる一般的な人々とみなしがたい、と留保して視聴者側も報道を受け止める必要はありそうです)。

16歳の彼らはもう5回の戦争を目の当たりにしてきたと語っていましたが、彼らが帰国したその日に、再びイスラエルからの急襲があったそうで、BBCはまさに、そのあとのガザの状況を報じているものでした。飢えが深刻で、「人権」や「平和」、「国際協調」といった言葉とは隔絶された過酷な状況‥‥。ここまできてしまうと、《社会を作り直す》ことの困難さに、きっと何度も絶望的な気持ちにさせられてしまうのでしょうし、なかったことにしてしまいたい、という葛藤に悩まされたり、もはや開き直っていく世界も(2020-2021の「おもてなし」にみられる”エンターテインメント”も、類似例かもしれない、という言及もされていましたが…)ありえてしまうのかもしれません。

ですが、ガザの中学生が訪れていた広島。そして、長崎を前に、80年前の出来事が「なかった」とは言えません。「歴史的な真実」、「100%のfact」というものはありえないし、さまざまな歴史的立場もそれに伴う揉め事もあるにせよ、それでも否定できないヒロシマとナガサキが存在しています。これこそが、強力なエビデンスといえるものかもしれません。異なる考えや思想のある複数の個人が、それでも、否定しがたいこととして抱くことのできる共通認識として成立しうるもの――この地平を見つける努力が、その後で、どうあるべきか、どう考えていくべきか、私たちが主体として何をどのように選択していくことができるか、という次の一手に繋げてくれる唯一のものなのかも、と議論されていたように思います。

歴史を振り返ると、ある種の現状の認識――多くの場合、一見”自由”とはみなしがたい制約された環境――を受けて、冷静に”考えて”、決定されていく過程を通じて主体が発現している、とも解説されていました。

例)たとえば、現行憲法は、「自由で主体的に成立したものではなかった」と指摘されますが、さまざまな制約下で、どう日本たりうるかをとことん考えて議論されて生まれたもので、だからこそ、現行憲法は主体的なものそのものなのではないか――

例)昭和天皇は、象徴天皇とされることを抗ってもおかしくなかったのではないかと思われますが、それでも、現行憲法を認める決断に至ったことを考えると、やはり相当主体的に振る舞う人であった、ともみなせるのではないか――

主体的とは、<自分がすきなものを選ぶこと>なのではなく、自らが自らであるために、その土台となるようなものを見極めて、そこから考えていくことで現出するものなのかもしれません。だから、自らが自らであるために、自己への配慮を実践していくためには、社会に対して開かれて、接続していくことが必要なのかもしれません。そして、それを支えてくれるものの一つが、”科学”なのかもしれませんし、主体を発現させる”自己への配慮”の実践とは、ロジカルに考えること、そのものなのかもしれません。(かもしれません、だらけになってしまいました…)

その意味で、科学が解明しているものは、真実とは限らないけれど「現時点でもっとも妥当な論理的帰結」に過ぎない。それは事実とは限らないがもっとも蓋然的に正しいと思われる証拠に基づき、常に反証され批判されることに完全に開かれている。その論理と、証拠と、批判精神こそが、私たちが世界を知り考えるために、必要不可欠だったのである。

エビデンスを嫌う人たち : 科学否定論者は何を考え、どう説得できるのか?(リー・マッキンタイア 著) | 図書館 | 駒澤大学

フーコーの議論では、<他者への配慮の必要性からされる自己への配慮>が、<自己への配慮が他者への配慮を包含するもの>と変遷していったことについて、3つの例を挙げながら紹介されていました。そして、お互いに助け合うことができるような信頼や絆は自分自身を助け、かつその相手のことを助けることにもつながるだろうし、自分が社会の中でどう在るべきかを考えることで適切にふるまうことができるということ、そしてそれは皇帝においても同様である、とされてきたことがフーコーによって解説されていました。

自分が社会の中でどう在るべきか――それは、「本然の性」として意識できるものと考えられてきたもののようでもありましたが、実際のところ、そのような「本然の性」なるものは存在しうるのか…。

以上のような疑問点について、フーコーの講義録の後半で論じられていくことになるようです…!

次回のまなキキ講読会は10月ごろに再開していきたい、というみとおしです。ぜひ楽しみに読み進めていきたいと思います!また、ぜひ一緒にゆるフーしていきましょう!それまでお元気で!