▶ を押すと文が増えます

8月/葉月

さて、前半は楽しくワクワク、後半は次第にドキドキ、ハラハラ焦りだす月。

そうです。夏休みの宿題に追われがち(?!)な8月がやってきました。

8月といえば葉月と呼びますがその由来は何なのでしょうか?

実は、今回ご紹介してきた月の異名は、太陰暦に基づくもので現在の月とは微妙にずれています、

というところからひも解かないと、8月が「葉月」という名前になった由来の謎を暴くことはできないのです…。

……ん?!

なになに?

…「葉」とつくくらいだから、葉っぱに関連した由来なんじゃないか?って…??

ふむ。

鋭いですね。お目が高い。

そうなんですよ。実は葉っぱが関連している。

葉っぱがどう関連してくるのか…イメージ湧きます?

…実は、ひらひらと葉が舞い落ちてくる、そういうイメージなんです。

えっ?なに?

夏はまだ葉が生い茂っているはずだって?

落ち葉とかそういうことを言うのなら、もっと秋になってからのはずでしょう??

…ふっふっふ。

そこですね。まさにそこが「太陰暦」と現在の暦のズレなのですね。

…とM先生が一人盛り上がり始めましたが、

「太陰暦」とはそもそも何なのでしょうか?

太陰暦とは、月の満ち欠けを基準にした暦です。

空を見上げると晴れているのに月が見えない日があったり、三日月、半月、満月だったり、形を変えていることに気が付くことができるかもしれません。

三日月があったり、満月があったり、半月があるわけではないのです。

月は一つしか存在しません。

そして月は地球の周りをまわっているのです。

太陽の光を月がどのように浴びているのか、と

地球からどのような角度で月をみているか、で

月は形(見え方)が変わるのですね。

新月から次の新月へと変わる周期が約29.5日。

これを一月としたのが「太陰暦」です。

(正確にいうと、かつて日本で用いられていたのは、太陽太陰暦です)

ひとびとは月の満ち欠けを見ることで暦を知ることができました。

ですが、29.5日を一月と考える太陰暦では、

29.5日×12月=354日 となり、一年の四季がめぐる日数(約365日)とずれが生じてしまいます。

これだと四季の変化を反映できなくなってしまう、という都合上、

季節と太陰暦を一致させるために、数年に一回「閏月」を置くなどの工夫をして、

太陽のサイクルと月のサイクルの両方を反映させる暦:太陽太陰暦を日本は使い続けてきたのでした。

旧暦として現在は知られる太陽太陰暦は、明治5年に廃止され、現在は使われていません。

では、現在はどんな暦を使っているのか?

それが西洋由来の「太陽暦」です。「グレゴリオ暦」とも呼ばれます。

この暦は、

● 1年を365日とし、それを12月に分けて4年ごとにうるう年をおくこと。

● 1日を24時間とすること

とするもので、旧暦の 明治5年12月3日 を新暦の 明治6年1月1日 として、始められました。

暦を変えた理由は、明治維新下でアジアへの侵略を強める西洋列強諸国に対抗するため、

文化も含めて西洋化を急ぐ必要があった、ということなどが挙げられています。

ですが、本当のところは、その年がちょうど閏月のある年で、ひと月分のお給料を支払うのを節約したいなあ…という経済的な事情があった、ともいわれています。

…ひどい話ですけど…。

そんなわけで、葉月とは旧暦に基づく名前だった、ということがお分かりいただけたかと思います。

旧暦では「閏月」がいろいろなタイミングで入ってくる関係上、

ぴったり新暦のいつ頃が旧暦のいつ頃に当てはまるのか、を答えることは難しいといえます。

その年によって、葉月にあたる月がいつから始まるかが変わってしまうためです。

ただ、だいたい葉月は8月20日から9月20日のころから始まっていたようです。

最近では、夏の暑さが長く続き、紅葉がみられる時期も遅れがちだったり、

葉が落ちる気配はなかなか感じられないものですが、

葉月の由来として「葉」が用いられる理由を少しだけ感じていただくことができたのではないか、と思います。

山の日

自然や山の恩恵に感謝する日として制定された国民の祝日です。

今年は8月10日が山の日です。

この祝日も、実は比較的最近作られた記念日。

2016年から「山の日」が新設されました。

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日」とされています。

お盆

お盆とは、日本で夏に行われる祖先の霊を祀る一連の行事のことです。

日本古来の祖先信仰と仏教が融合した行事でもあります。

かつては、太陰暦の7月15日を中心とした期間に行われていましたが、

現在では新暦の8月15日の頃が一般的にお盆の時期とされています。

地域によってもずれがあるようです。

いったい、この「お盆」とはどういうことをする日なのでしょうか?

あまり知らない人もいるかもしれません。

お盆の時期には、先祖が浄土から地上に戻ってくると考えられています。

ご先祖様がお家に帰ってくることができるようにお迎えし、お見送りする。

先祖の冥福をお祈りし、先祖の霊を供養するための機会なのです。

では、お盆はなぜ「盆」と表現するのでしょうか?

実はお盆の正式名称は、

盂蘭盆会または盂蘭盆といいます。

そしてこの名称の由来にあるのは、「盂蘭盆経」というお経。

さらに言葉をひも解くと、もともとの由来は「Ulambana(ウランバナ)」というサンスクリット語。

「ぶら下げる」「吊るす」という意味の語だそう。

お釈迦さまの弟子の目連さんが、地獄でお母さんが逆さづりにされて苦しんでいる(生きている間の行いが悪かった、ということで地獄に行ってしまったのです)ことを知り、「どうしたらいいか」とお釈迦さまに泣きついたところ、

「夏安居(4月16日から3か月間、僧侶が室内にこもって修行する期間)のおわる7月15日に修行僧に飲食を供養したらその功徳によって救われる」と言われ、

それを実施し、救われたというエピソードがお盆の行事の背景にあるそうです。

7月15日に地獄におちてくるしむ人たちを供養する、という仏教の教えと、

中国の儒教や道教の教え、

日本のお盆には祖先がかえってくるという信仰が合わさって、

今日のような「お盆」になったのではないかと言われているのです。

お盆の時期、家庭によっては迎え火・送り火を焚きます。

お墓もしくは家の門口や玄関前で焙烙と呼ばれる素焼きの平らなお皿のうえにオガラを置いて火を灯して焚きます。

お墓で迎え火をした場合は、その火を盆提灯に移し、そのまま自宅に持ち帰ります。

オガラとは、麻の皮をはいだ後に残る芯の部分のことだそう。

麻は清浄な植物とされていて、悪いものを清めてくれるものとされているのですって。

すべて、ご先祖様が自宅まで迷うことなく来ることができるようにする、ということなのです。

また、ご先祖様をあの世へかえる際も、同様に迷子にならないようにお見送りします。

灯篭流しなど川に流す慣習を持つ地域もあるそうです。

ナスやキュウリで馬と牛を作る慣習も、

ご先祖様に早くお家に帰ってきてほしいからキュウリの馬(精霊馬)に乗ってきてもらい、

帰りは少しでも長くこの世にいてほしいのでナスの牛(精霊牛)に乗ってゆっくり帰ってもらおう、という願いが込められています。

(が、どちらに乗ってきてもらうか、などやはり地域によって異なるようです)

戦争の歴史

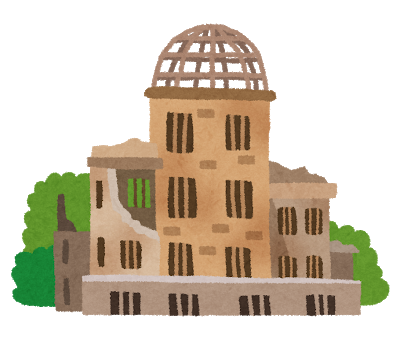

1945年8月6日は広島に、1945年8月9日は長崎に原爆が投下されました。

そして1945年8月15日に日本は敗戦を認め、終戦を迎えます。

6月のページで紹介しきれませんでしたが、1945年6月23日には、第二次世界大戦の沖縄における戦闘が終結した日として、沖縄慰霊の日としても知られています。

第二次世界大戦における戦争は、「戦場での戦い」ではもはやなくなっていたことが大きな変化として語られます。

ライト兄弟が飛行機を発明し実用化させたのが1903年のことでした。

第一次世界大戦時でも飛行機は用いられていましたが、そこまで大規模には使われていませんでした。

それが、科学技術の発展・展開に伴って、戦闘機や攻撃機、爆撃機や偵察機などさまざまな機種がうまれ、敵の都市の人口密集地帯を無差別に空爆するなど、戦争のスタイルがどんどん変化していったのです。

第二次世界大戦中、日本以外でも、世界中の各都市で、多くの人が亡くなりました。

兵士だけではなく、普通に暮らしていた多くの一般の人々が亡くなりました。

戦争を体験した方たちの声を今も伝えていこうとする取り組みもありますし、

残された手記などから、当時の人々の生活や想いを汲むこともできます。

ただ、そもそも「言葉にする」、「言葉にして残す」ということは難しいことなのかもしれないのです―。

その体験が、あまりにも悲惨で過酷なものであればあるほど、語ることができなくなってしまうということもあるのではないでしょうか。

そのような意味で、残された言葉や記録が「すべて」ではないかもしれません。

それでも、私たちは語られたことに対して誠実に向き合い、

言葉に耳を傾けることが必要なのではないかと思います。

また、決して「過去」の出来事ではなく、

現在進行形で国際関係が日々変化していることについても、忘れてはならないのだと思います。

戦闘技術も一層進歩し、戦争の在り方もまた変化していることも指摘されています。

最後に宇宙から見た地球の映像をぜひ。

JAXA大西卓哉宇宙飛行士が案内をしてくれています。

みなさんがよい夏の日々を過ごせますように。