▶ を押すと文が増えます

目次

- 旬とは

- 鱵 さより

- 鰆 さわら

- 鯛 たい

- 鰊 にしん

- 鮴 めばる

さてさて、海の生き物といえばまずはお魚ですね。

お魚といえばお寿司…。ああ。よだれが。

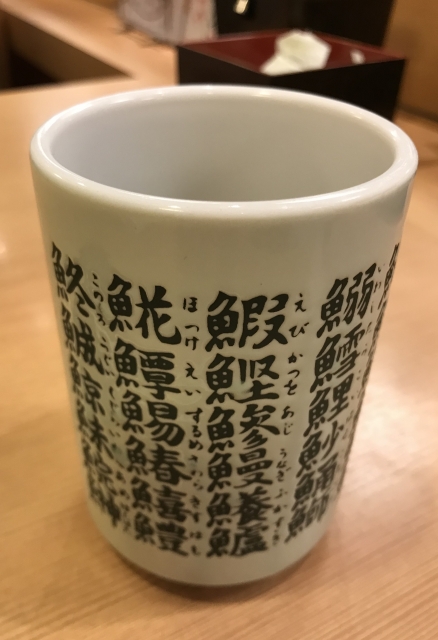

ところで、お寿司屋さんによく置いてある湯呑がなかなか印象的なんですよね。

ただただひたすら「魚へん」が付く漢字が書き並べられているのです。

「へぇ、あの魚はこういう漢字で書くのかあ」と勉強になるのです。

でも、すぐ忘れちゃうんですよねぇ…。

それにしても、漢字で魚を言い表せるってすごいですよね。

今日は旬にあわせてお魚の漢字について紹介していきたいと思います。

すぐに忘れてしまうので、いつものとおり「なぜそう書くのか」を意識しながら、

しかもおいしい妄想と組み合わせてみていきたいと思います!

つまり、おなかもすいているので、

どんな食べ方がおいしいのか…?

も併せてチェックしてみましょう!というわけです!

旬とは

おさかな天国突入前に、確認をしておきましょう。

「旬」という言葉を聞いたことはありますか?

お魚に限らず、野菜など食材の食べごろ―最も美味しくいただける時期のことを旬と呼びます。

スーパーマーケットに行くと、色とりどり、たくさんの種類の野菜が季節を問わず並んでいますが、それは養殖や冷凍技術の進歩、生産過程の工夫があってこそなのです。

旬という漢字の意味を見てみると、

①とおか。10日間。

②10か月。または10年。

③あまねくゆきわたる。みちる。

④しゅん。野菜・果物・魚などの最も味の良い時期

と説明があります。

勹(ほう)という部でなりたつ部首「つつみがまえ」が「日」を抱え込んでいる漢字ですね。

勹という部首には、人が体を曲げ、人が物を抱え込む形にちなんでいて、

「つつみ。つつむ。覆いくるむ。一つにまとめる。」

といった意味を持つようです。

一方、「日」は太陽を表し、古代の人々にとって年・月・週などを数える基準となっていました。

つまり、「日」を10日分、包み込んでひとくくりにしたものが「旬」となったのですね。

古くは毎旬の初め ――( 旬は十日をあらわすので)1日、11日、21日と月の後半の初め(16日)に、天皇が臣下から政務を聞き、宴を催す儀式を「旬」と称していたそうです。

平安中期以後、この儀式は4月1日と10月1日だけになり、

4月を「孟夏の旬」、10月を「孟冬の旬」と称し、二つを合わせて「二孟の旬」ということにしたそう。(「孟」という字は「初め」という意味を持ちます)

つまり、今回の記事のタイトルは、「春夏のおさかな天国」ですが、

「孟夏のおさかな天国」でもあるわけですね…!

孟夏には「扇」、

孟冬にはアユの幼魚である「氷魚(ひお)」を賜ったことから、

最盛の時期・魚介類や野菜などの最も美味しい時期を表すようになったそうです。

ということで、まずは上半期、「孟夏の旬」ということで

春と夏のお魚に注目していきましょう!

春のお魚

鱵 さより

「さより」という名前の由来として、

海面近いところを群れをなして泳ぐことから「沢寄り」「いさより(磯寄り)」が変化したものではないか、と言われています。

細い魚で「細魚」、針のような魚で「針魚」と当てて書くこともあるとか。

漢字の「箴」には針という意味があるそうです。ほかに「いましめ」という意味も。

旧約聖書に「箴言」と呼ばれる篇がありますが、

ここには様々な徳や不徳とその結果、日常における知恵や忠告などが書かれています。

癖のない白身の高級魚。

「春を告げる美しい魚」、「春の気品の高い魚」として知られる。

お刺身にしていただくととてもおいしいそうです。

ちなみに、「サヨリのような人」と呼ぶこともありますが、それはあまり良い意味ではありません。

水揚げされると、胃の中が一番に劣化していき、腹の部分が黄色くなり傷んでくると最後には破れてしまうそうで、この腹の傷みの早さなどから、

「外見ばかりがよくて腹黒い人間」という意味になります…。

まん丸な目と、口先のとんがり具合、本当に細身の姿のお魚ですね。

鰆 さわら

サバ科の海魚。

春に旬を迎えるという理由で「魚」に「春」の「鰆」です。春のお魚として王道なのですね!

だが、語源由来辞典によれば、

瀬戸内では春が旬だが、関東で美味しくなるのは秋以降で、特に12月を過ぎたものを「寒ザワラ」とよび、冬を旬とするものもあるそうじゃよ。地域によって旬が違うので、その地域でおすすめされた方法で頂くのがオススメじゃ。

じゅるり。

なのに、魚へんに「春」の魚になったんですね。

ちなみに鰆は春の季語にもなっているようですね。

ただし、「鰆」と書くようになったのは近世になってからだそうで、江戸時代には狭い腹で「狭腹」と書くことが一般的だったそう。

歴史的仮名遣いでは「サハラ」。

「サ」が「狭い」、「ハラ」が「腹」の意味で、マグロを細長くしたようなその体型から「サハラ」と呼ばれるようになったそうです。

他の説では、植物の葉に斑点や筋ができたものを「イサハ」と呼ぶそうですが、鰆にも斑点模様があることから「イサハダ」と呼び、

そこから「イ」が取れて「サハダ」→「サハラ」と呼ぶようになったのでは、ということです。

そして、鰆は出世魚と呼ばれています。

成長段階に応じて名前が変わることにちなむようで、江戸時代まで武士や学者は成人すると、元服を機会に幼名から実名(成人後の名前)に変える習慣に基づいて、成長に応じて名前が変わる魚を「出世魚」と呼びます。

出世魚は縁起物でおめでたい席では必ずといっていいほど出されるそうです。