▶ を押すと文が増えます

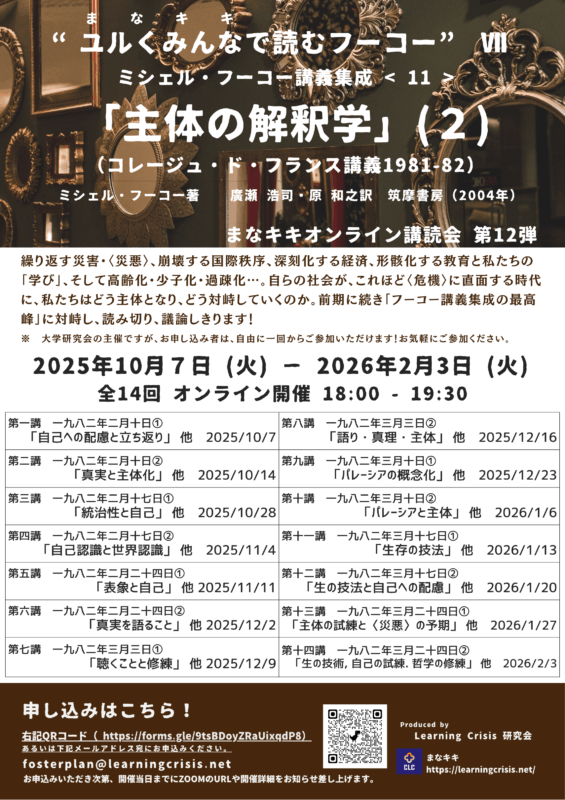

- 講読会について

- 第一講| 一九八二年二月十日①「自己への配慮と立ち返り」 他2025年10月7日

- 第二講| 一九八二年二月十日②「真実と主体化」 他 2025年10月14日

- 第三講| 一九八二年二月十七日①「統治性と自己」 他 2025年10月28日

- 第四講| 一九八二年二月十七日②「自己認識と世界認識」 他 2025年11月4日

- 第五講| 一九八二年二月二十四日①「表象と自己」 他 2025年11月11日

- 第六講| 一九八二年二月二十四日②「真実を語ること」 他 2025年12月2日

- 第七講| 一九八二年三月三日①「聴くことと修練」 他 2025年12月9日

- 第八講| 一九八二年三月三日②「語り・真理・主体」 他 2025年12月16日

- 第九講|一九八二年三月十日①「パレーシアの概念化」 他 2025年12月23日

- 第十講| 一九八二年三月十日②「パレーシアと主体」 他2026年1月6日

- 第十一講| 一九八二年三月十七日①②「生存の技法 生の技法と自己への配慮」 他2026年1月13日

- 第十二講| 一九八二年三月十七日②①「生の技法と自己への配慮 生の技法」 他2026年1月20日

- 第十三講| 一九八二年三月二十四日①「主体の試練と災悪の予期」 他2026年1月27日

- 第十四講| 一九八二年三月二十四日②「生の技術, 自己の試練, 哲学の修練」 他2026年2月3日

繰り返す災害・〈災悪〉、崩壊する国際秩序、深刻化する経済、形骸化する教育と私たちの「学び」、そして高齢化・少子化・過疎化…。自らの社会が、これほど〈危機〉に直面する時代に、私たちはどう主体となり、どう対峙していくのか。前期に続き「フーコー講義集成の最高峰」に対峙し、読み切り、議論しきります!

講読会フライヤーPDFはこちら

※ 大学研究会の主催ですが、お申込み者は、自由に一回からご参加いただけます。お気軽にご参加ください!

(どなたでもご参加いただけます!)

講読会について

講読書籍

ミシェル・フーコー講義集成 < 11 >「主体の解釈学」(2)

(コレージュ・ド・フランス講義1981-82)

ミシェル・フーコー著 廣瀬 浩司・原 和之訳 筑摩書房(2004年)

※開講時数が多く(章立てが多く)一度の講読会では読み終えない分量なので、前半10講義分を2025年度前期のゆるフーⅥで講読し、今回のゆるフーⅦで後半の講義14回を読み進め完読する予定です。

講読期間

2025年10月7日(火)~2026年2月3日1月27日(火) 全14回

※10月21日、11月18日、11月25日、12月30日は休会です

開催時間

18:00-19:30ごろ(入退室自由)

開催場所

オンライン(ZOOM)開催

参加方法

ご参加方法には、①一般参加会員、②継続参加会員、③傍聴参加の三種類があります。

- ①一般参加会員

その都度ごと参加の申し込みを行って参加いただくものです。

当日の講読に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。

ご参加予定の講読会の一週間前までにこちらのGoogle Formよりお申し込みください。 - ②継続参加会員

継続的に講読会にご参加いただくということで登録される会員です。

講読会に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。

※ 参加登録は一度のみで完了いたします。

※ また、継続参加会員が毎回必ず参加が必要というわけではありませんので、ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。

お申込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ! - ③傍聴参加

特に講読用の資料を希望せず、ZOOMでの傍聴のみを希望される参加のスタイルです。

一回のみのご参加でもお気軽にお申込みいただけます。

ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りいたします。

お申し込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ!

第一講| 一九八二年二月十日①「自己への配慮と立ち返り」 他

2025年10月7日

当日資料はこちら

当日リポート

久しぶりの講読会が開催された本日、10月7日は、ガザが最も深刻なクライシスに置かれるきっかけとなる戦争の始まった日から2年、というタイミングでした。生きることの危機とか、生活の危機とか、そういうレベルではない危機――理念や理想の危機(例えば、当たり前のように享受するものかのように思われた「人権」がことごとく否定され、成り立たず、信じられなくなってしまうような事態)である、ということ。そして、そのガザのことを考えていくことが、わたしたちがわたしたちとして成立していくためにも必要かつ重要であると思われること。

だからこそ、今回の講読会を通じて、ぜひガザのことも考えていきましょう、と思いを共有するところからはじまりました。

今回のテーマ?は、「自己への配慮と立ち返り」。そもそも「立ち返り」とは、英語ではconversionと訳されるようなものです。…変換。かわること。変化…。

何がどう変化するのか?という点について、講読会の議論では大きく二つの観点(視線を向ける対象の変化、視線を向ける目的となる”変化”)で整理されていたように思います。

フーコーは、プラトンの時代、ローマ・ヘレニズムの時代、キリスト教の時代とそれぞれで現れていた「立ち返り」とその違いを解説していました。特にフーコーが注目しようとしていたのがローマ・ヘレニズムの時代における「立ち返り」ですが、この「立ち返り」については、視線を向ける対象の変化、という点で説明していたように思います。

《視線》とは、そもそも自己から他者に向けられるもの、他者をみることを本質的な機能として備えた行為として理解できると思います。でも、視線を他者から自己に向ける、という「立ち返り」が、ローマ・ヘレニズムの時代で鍛錬されてきた、といいます。

視線を自己に向ける、とはどういうことか?――「自分がどのような人間であるか」を説明することではない。「自己を認識の対象とする」という話(≒汝自身を知れ)ではない。

講読会の中では、固定的な不動の確固とした自己があるとみなすのではなく、よりよい自分に変化していくことができるように、成長していくことができるように、変わっていくための運動としてみる……視線を自己に向けることとは、つまり「よりよくなるために自分をみようとする運動」なのだ、と解説されていました。

よりよい自分になっていくために、その指針ともいうべきか、よりどころになるものはどのようなものなのだろうか(他者や社会なのか?)という疑問も挙げられていましたが、他者や社会から影響をうけて生きる、ということとは違うのではないか、と指摘されていました。

もしかしたら、社会に(暗黙的に)要請されるかたちで、自分は「○○(例えばユダヤ人)」と捉え、良き「○○」として生きようとしたら、結果として、自らが「○○」であるために、他者に変化を要求することになるのかもしれません。

ですが、他者や社会からの影響を受けることなく、自己へ配慮する(よりよい自分のありようを目指す?)ことができていたら、もしかしたら、時に自らを修正しながら、自分にとっての生き方の核のようなものは変更せずに、他者と共にあるために変化していくこともできるのかも……そういう議論だったのだろうか、と思いました。

「ちゃんと大人になる」、「ちゃんと人間になる」、といった表現でも解説されていましたが、これは「自立論」としても読んでいくことができるのだそうです。それは例えば、どのような人と接するか、状況に直面するかで、自分にとってのポリシーが変わらないこと(たしかに、ジャイアンはのび太に対しては「強い自分」が大事だが、常に、誰に対しても「強い自分」であろうとしているわけではなさそう)。自分が自分で選択して、自分として生きていくことができるように、自分にとっての目指すありようを自分の頭で考えて、研ぎ澄ませていくことができること?。そして、さまざまな出来事を自らの反証可能性のきっかけとして、自分を修正していくこと…。

…全然、できてないなと正直落ち込みまくりで、気分もどん底だったりすることもあったのですが、それを自分を変える原動力にすることさえできれば、自分が「よりよい自分へと変容していく知を得た」と理解してもよいことなのかもしれません(超ポジティブ思考かもしれないし、開き直りでしかないのかもしれませんが)。

しかし、巷にあふれる言説の多くが、「第三者に求められるために・必要とされるために・望まれるために、どうあるか」ばかりで、かつそのプレゼンテーションを絶えず求められている状況にあるなと思いつつ。だから、今、この本を読む意味もあるのかもしれないですね…。

次回は、自己に向けられた視線が、世界の事物や自然の認識に向けられた視線と対比させたときにどのような意味を持つのか、について話すと予告されています。予告通りとは言い難いようではありますが、楽しみに読み・学んでいけたらと思います…。

参加者の皆さんからのコメント

ガザで今起こっていることはあらゆる物事を考えるべき事案の出発点になり得るとあり、その例もいくつか挙げられていましたが、その中で政治体制、人権などは繋がりがわかるのですが、産業、生業がどのようにガザの問題と繋がるのかあまりピンと来なかったです。

ユダヤ教(キリスト教?)原理主義によってイスラエル政府の行為が正当化されているとあり、イスラム教も過激な原理主義グループが人権問題やテロなどを起こしたことがあると思った。もしかしたら、大昔に設立された宗教原理が現代に適合していないために、価値観などがずれて孤立している事も要因なのではないかと考えた。

他者や社会に望まれるような形ではなく、自分のためにより良い自分になるというのは、話にあったようにプラトンのパイドロスにもあると思った。確か知と愛を追うことで魂の位を上げるという内容だったと思うのですが、そうする理由は、現世のものは紛い物であり、真実を見るためということなので、これも周りの影響を受けて自分を形成していくことなのかもしれないと思った。

ネット環境が悪くて後半があまり聞けなかったのが残念ですが、次回までに少しずつミシェル・フーコーを自分で読んでみて、もっと理解できるようにしようと思いました。

フーコーについての知識がまったくない状態で今回の講読会に参加させていただいたため、レジュメをあらかじめ読んだとき、全く理解できずに焦っていたのですが、先生方がわかりやすく解説してくださったため、なんとなくわかった気がします。自分自身をみることで他者と切り離して自分を陶冶することができるという話だったと解釈しました。今のガザの話とも関連づけることができて、現代の環境でも通用する話だと思いました。また英語とフランス語の微妙な違いについても触れていて興味深かったです。

主体化のために視線を他者から自己に変更することを、認識をする主体と認識の対象との関係で考えてみると、他者の話は私にとって単に認識の対象でしかないですが、同じように自己を分析したり解釈することも、自分を認識の対象にすることでしかないので、ここでいうコンバージョンとは違っています。日本の弓道の例が引かれていましたが、弓の的と自分の関係を主体化するとは、対象である的とそれを狙う自分の関係を、双方向のものと認識し直すこと、自分が的を狙うとともに的が私を狙う関係にすることで、極端な話、的と自分が一体であると思えるところまで自己を変容させること、集中による自己の変容を目指すことを「立ち返り」と表現しているように思います。したがってここでの主体化は、対象だけでも自己だけでも成り立たず、この両者の距離を縮めて重ねようとすることで訓練されるのではないでしょうか。その場合対象は自分の目的であり、目的は自分でもあります。

第二講| 一九八二年二月十日②「真実と主体化」 他

2025年10月14日

当日資料はこちら

当日リポート

トランプ和平を通じて、ハマス拘束の人質の解放がもたらされました。支援物資も搬入されることとなります。crisisは予想外にはじまり、予想外におわるもの。ずっと果たされなかった停戦が実現した、という意味において、トランプはノーベル平和賞狙いで「他人事」的にこの問題をdealしてきた可能性は否めませんが、それでも評価されたり、議論されるべきなのかもしれない――そういう指摘から始まりました。

右翼とはこういうもの、左翼とはこういうもの…そういったステレオタイプや一般的な常識では理解できないような、適用されないような時代が始まっているのかもしれず、その入り口がガザなのではないか…。決めつけでどうしても対象を理解したつもりになってしまいがちですが、そのような理解や認識の仕方は、自分にとっても、真実を知ることからどんどんズレてしまうという点で、恐らく不利益がある――。

では、私たちは、どうふるまうべきなのか。グレタさんのようにイスラエルに突入することはできない。遠い地の出来事に自分たちをどうかかわりづけて考えたらいいのか、なかなか分からない、という感じもあるのかもしれません。

私たちは、どうしても「世界」を対象にものを見ようとすると、さまざまな思い込みや前提、「常識」に邪魔されて、影響を受けてしまって、考えが揺らいでしまうこと、右往左往してしまうことがある。

だからこそ、ガザのことを考えることを通じて、自分たちのことを、自分たちの危機のことを考えよう。自分たちの危機についてしっかり考えられた時、ちゃんとガザの危機についても考えることができるようになるのかもしれない――改めて、ガザについて考えることの意味を確認しながら議論が始まりました。

また、この日、丁寧に取り上げられていたのは、「のび太を生み出してしまうこと」と「のび太化してしまうこと」という構造が、あまりにも私たちの日常になってしまっているのではないか、という指摘だったように思います。

いじめっ子としてのジャイアンは、いじめられっ子であるのび太がいなければ成立しない。その意味でジャイアンはのび太に強く依存する関係にある。のび太がいなくなってしまったら、いじめっ子たるジャイアンの存在根拠は揺らぎ、自らを定義することができなくなるかもしれません。

一方で、ガザ、ヨルダン川西岸は、イスラエル・アメリカにとってののび太的存在なのかもわかりません。イスラエルがイスラエルたりえるのは、ガザ、ヨルダン川西岸があるから…かもしれない。

何者かに、何かに依存して自らを定義するのではなく、そういう存在なく「主体」となったところで、関係を結んでいくことができたなら――。自己へ配慮することを通じて、最終的には他者からの影響をコントロールすることも考えていく必要があるのかもわかりません(フーコーはそこまでは指摘していないようですが)。いじめっ子・ジャイアンが、のび太の存在を欠かすことができないという事実を自覚できていないのと同様に、私たちものび太を生み出している・のび太化させられている、という構造の中にあるのかもしれません。

少しでものび太を生み出さないようにするために、自己への配慮;自己に視線を向けることの意味を確認することが、今日のフーコーの講義の内容になっていたように思います。

パイデイアと称されたエピクロスの嫌悪の対象は、知識の豊富さをひけらかし、終始他人事的な態度で振る舞う評論家的な存在です。そうした意味で取り扱われる「教養」と対比的に挙げられていたのが、「自然研究」という知のあり方でした。

講読会では、いわば、自分事として考えるような知、とも説明されていました。自然研究とは、自分を構成する要素である自然を研究するという意味で、自分のことを説明する、自分事として捉えることそのものです。自分を構成する要素として自然を捉えることができたら、そのように向き合えていたら、自然をおろそかにすることもないのかもしれません。

ただ、今の学校現場でされていることは、自分事として考えるような知のあり方とは遠ざかり、どれだけ知識を蓄えたか、テストの点数や入試の評価に関わる知識を得られるか、ばかりに傾倒してしまっているのかもしれません。ある種、そうした学び方にとらわれてしまい続けている私たちは「のび太化」された存在で、この教育体制や制度こそがジャイアン的な存在とも見なせるのかもわかりません。

危機への対峙で、ヒーローや救世主的存在に依存することはできません。危機に対峙するために、そのために学ぼうとすること、もがくことは、自分事としての知を獲得することにつながるのかもしれないと感じました。

次回の内容も楽しみです。秋はイベントシーズンです。ぜひ、元気に楽しく交流しつつ学んでいきたいと思います。

参加者の皆さんからのコメント

今回からの参加だったのでついていくことができるかどうか不安だったのですが、前回の購読会の振り返りを丁寧に行ってくださったので楽しむことができました。

ジャイアンやのび太の例え話は、日々を自分の思い通りにしていくために気付かぬうちに何かに依存していていないだろうか?ということだと解釈しました。その例え話を通して自分は無意識のうちにジャイアンになっていないだろうか?と考えるきっかけになりました。それに関連して、いじめっ子はいじめられっ子が必要なのでいじめられっ子に依存していると考えることができて、いじめられっ子がいなくなると自らがいじめられっ子になることもしばしばあるという柴田先生のお話は、言われてみてれば納得できますが、考えたことのないようなポイントだったので刺激的でした。

今回の発表に関しては、パイディアの例としてコメンテーターの話がなされていましたが、SNSが発達した現代においてはパイディアが影響力を持つことも目立ってきたと感じています。個人的な政治思想が出てしまうので詳しくは慎みますが、平気でデマを流す政治家はそれの最たるものだと思います。

個人的な話になってしまい恐縮ですが、私は高校時代に不満を持ちながら定期試験の勉強をこなして、その甲斐あって指定校推薦で大学に入学しました。どんな不満だったのかというと、定期試験が参考書と全く同じ問題かつ同じ形式で出題されて、60分で100問を解く(1問1点)という内容だったのです。つまり、問題と答えを対応させて丸暗記しなくては解けないというものだったのです。例を挙げれば、「文頭にTomが来たら③を選ぶ。」というような具合です。この勉強が有用なのか無用なのかは言うまでもないでしょう。それを考えれば大学の勉強は柴田先生の反転授業のようなアクティブな授業もありますし、自己肯定できる主体の育成に与していると思います。

卒業後教員になることを視野に入れているので、いじめによる自己の確立の話に関心を持った。いじめっ子は存在を確立するために、いじめられる側に依存しているため、いじめられる側がいなくなった時にいじめっ子はいじめられるとありましたが、彼らの依存は自分の存在の弱さや、立場の確立されなさによる恐怖からなるのではないかと考えた。

そうであれば、よくあるいじめの対処として、いじめられた生徒が学校を休んだり転校したりするというのは、被害者に大きな負担を押し付けているだけでなく、なんの解決にもなっていないため無意味であるとわかった。いじめっ子がいじめられる側を求めている以上、次のいじめが起こってしまうので、必要なのはいじめた生徒に対する何らかのアプローチ(カウンセリングくらいしか思いつきませんでした)ではないかと思いました。

セネカやマルクス・アウレリウスの時代に真理と考えられた知は、「命令的」であり、「主体を変容させるもの」ですが、わかる者にはわかるということで、それは頭の良さとか理解力ではなく、自分が真理のもとに生きようとする態度、エートス的であるということですね。真理に向かう主体の変容こそが主体化のプロセスであるとすると、この時代における主体化とは、真理に従属しようと自己を変える過程であって、自己と真理の関係は、自己実現のために真理があるのではなく、真理の実現に集中して精進することが、主体的に自己を実現することになりますね。

ガザとイスラエルについて個人的なイメージとして、ハマスがいきなり動き出して暴れている印象だったので今回の購読会の内容で、それ以外の陣営の整理をすることができました。

自分を知ることは大事であると理解しているつもりでしたが、その参考にするべき対象が世界だと言われたときに、自分は本当に自分を捉えられていたのか、実は浅いところで知ったふうになっていただけではないのかと、気がつくことができました。

印象的だったのはデメトリオスの知るべき知識と、知るべきでない知識の区別です。これは現代だと様々な人が知ることができる知識になっています。(津波とか人体とか)そのおかげで私たちの生活が豊かになった一方で知り過ぎてしまう、つまり情報過多になってしまっているのではないでしょうか。インターネットで簡単に沢山の知識を得ることはできますが、情報の流れが早過ぎるあまりに捌ききれていないと感じることがあります。

また個人的に反対に多弁が過ぎるといつでもパイディアになれるのだと感じました。いつも喋り過ぎてしまうので素質を感じる自負があります。

学校の教育の中で生徒が自己肯定できる環境が整っていると考えます。(学校がどこまで指すのかは個人で決めてしまいますが)小学生の頃の私は勉強はあまり得意ではありませんでしたが、些細なことで褒められたことで、褒められた分野は率先して学ぶようになったので、運よく自信に繋がりました。しかし学校以外ではあまり自己肯定はされていなかった気がするので五分五分といったところでしょうか。

おじいさんの村はもうないけど

ナギでゴメッコ聞こえなかったら

いきなりくる

すぐ海からもどれ

エライ高い家でも家はダメ

家のうらのタケヤマかけあがれ

引きが強いと間に合わない

てんでこ言ってた聞きました。

ふうこさんもデメトリオさんもてんでこ知ってるのかな?

てんでこできるのかな?

生きてる人は車捨てて

てんでこしてがけにかけあがったからだよ

これは絶対知ってなきゃダメ言われたです。

有用って難しいです。思いました。

第三講| 一九八二年二月十七日①「統治性と自己」 他

2025年10月28日

当日資料はこちら

当日リポート

ガザのことも、能登のことも、ほとんど記憶のかなたになってしまいがちかもしれない今日この頃。それはつまり、どういうことなのか…、改めて喚起させられるような振り返りから始まった講読会でした。

冒頭でみたニュースでは、国際司法裁判所(ICJ)が「イスラエルには国連やその関連機関によるパレスチナ・ガザ地区への人道援助物資の搬入を促進し、パレスチナ人民間人の基本的ニーズを満たす法的義務がある」という見解を示し、イスラエルがそれに反発したことを伝えるものでした。

ですが、そもそもイスラエルがパレスチナを占領していることは、国際的な常識で考えてみれば既に違法なのです(プーチンは「なんでイスラエルはいいのに、ロシアはダメなのか」とずっと指摘しているらしい)。結果として、かなりICJはじめ、世界が相当イスラエルに妥協するかたちでガザの事態を収めようとしている、というのが実情であるようです。にもかかわらず、ICJの見解にイスラエルが反発している……この究極的なCrisis状況にあるガザを「解決」するという具体案が、アメリカのいうガザ分断案です。

徹底的に根こそぎに破壊されたガザを、どのように新たに統治していくのか――とても厳しい状況に置かれているように思われますが、イスラエルの人々の多くは、こうした現状を肯定的に受け入れているとも紹介されていました。その背景には報道の偏りや、それこそ「偏見」や「ステレオタイプ」もあるようです。今でこそ、BBCの報道などが流れ始め、新たに判明してきたニュースによって、人々の反応も変わってくるかもしれない、という指摘もありましたが、まさに”世界を知らない”ことが、自己統治をゆがめているのかもしれないのです。

現在のイスラエルは、パレスチナがあってこその大国ともいえます。まさにジャイアン(映画版以外)がのび太に依存して”いじめっ子”でいられているのと同じです。のび太やパレスチナ側にしてみれば、別にジャイアンやイスラエルがいようがいまいが関係ないのですが、ジャイアンやイスラエルにとっては、依存する対象なしには自分という存在が成り立たないのです。自己統治を自らの手放してしまっているという状況とも説明されました。しかも、ジャイアンは「のび太がいなければ自己定義できない」という事実をも自覚することができていないのです。

(だから、いじめの構造を解消するには、ジャイアンを除去するほかありません。そのためには、ジャイアンはのび太を必要として自己が成り立っている事実を自覚するところから始めるしかない、とも説明されていました)

考えてみれば、攻撃対象がいてはじめて成立する論や立場、人というものは少なからず存在しています。「お前は間違えている」「私(のほう)が正しい」とも見なせるようなポジショニングは、フーコーが批判するような、「教養」的な知のあり方に起因するものなのかもしれません。

それに対する知のあり方として、フーコーは、自らを自らたらしめる自然の中のロジック、因果関係を把握し、自然を鏡のように機能させて自らに立ち返る「自然研究」の重要性を指摘しようとしていたのかもしれない、とも共有されていました。

自らがどのような構造のなかに生かされ、何を犠牲にして生きているのか、ということから目を背けて生きることは、ますます何かへの依存を強めていくのにもかかわらず、依存している事実認識からは遠ざかり、ジャイアン化していくことにほかならないのかもしれません。

まさに自らが「排除する」主体の側になっているかもしれないこと、ジャイアン化した帰結としてガザがあるのかもしれないこと――フーコーも、「自己の自己への関係においてしか、政治的権力に対する第一にして究極の抵抗点はない」としていましたが、だからこそ自己への配慮、立ち返り(ヘレニズム的モデル)において重要な自然研究について、もっと理解を深めていくことができたら…と思います。

次回も、さらにそのあたりを読み進めていくことにもなりそうです。ぜひ楽しみに議論していきたいと思います。

参加者の皆さんからのコメント

初めての参加でしたが前回の内容や少し難しいなと思ったところにわかりやすいたとえ話があったことで大変わかりやすい講義でした。

今回の購読会では、フーコーの難解な言葉の意味を日常から読み解いていくことの面白さを学びました。

ガザを見ることでわかるが他者を排除していると見せかけて、自分たちを傷つけているが自分たちはそれに気が付いていないという先生の言葉に今回の講義を通して納得することができました。

自己への立ち返りの構成要件の1つに航海の比喩が含まれていました。その比喩の中にあった「操舵」に着目をすると、3つの技法のうちの1つに「政治的な統治」というものがありました。ここ最近では、自民党の総裁選が行われていたことで「日本の舵取り」という言葉を耳にすることが多かったように思えます。ひょっとしてこの舵取りという言葉と操舵という言葉は密接に関わっているのではないか?と考えました。

感想などの場所がわからないので、こちらに書き込みます。心理学は勉強してますが、哲学は書物が難解すぎて避けていました。講義を受けながら、毎回深く考えることが普段ないのだなあと思っています。言葉を知ればそれでいいだけではなく、世の中で起こっていることをわかることが大事なんですよね。snsでは、デマやフェイクが溢れて、そこから本物を見分けるのもままなりません。

高市さんが首相になりました。日本で初めての女性です。でも、日本が急に変わるわけではなく、ただそれだけです。日本の首相が女性になっただけなのです。ジャイアンがのび太になったのではなく、ジャイアンはジャイアンなのです。

うまく言葉がまとまりませんが、弱い者は強いものに守られているのでしょうか?自分をまもれるのは自分しかないのでは?と思うのです。高市さんのことを見ていきたいです。

まなキキさんの学習支援などの活動と関連して、こんかいの購読会の感想もあわせて思いついたことは、まず前回のジャイアン的なものとのび太的なものという話と関連するものとして、資格や技能など出世や金儲けの損得勘定じゃない知識、それじたいのためにやるもの、また世界や人生の意味ー霊的な知の構成 のためのべつの学びのかたちがあるとフーコーは教えてくれているということ、また現代的な問題として、AIが莫大な知識量をもち死なず永久に知識を溜めつづけるのにたいし、人間はそうではないといったとき現代社会における「自己への配慮」は、AIにはできない人間固有のこととして「学ぶ」こと自体に意義をみつけ、学ぶ喜びや、じぶんに変化をくわえるものとしての「自己への配慮」ということの側面がより大事になってくるのではないかと感じた。

ヘレニズム期の「自己への配慮」は、プラトン的に自己の中に真理を発見することではなく、キリスト教的に自分の外にある聖書に書かれた真理を元にして自分を解釈することでもなく、世界を自分ごととして見ること、全ての出来事や他者の存在が、自分に直接関わることだと認識すること、その上で自己を世界において実現するということでしょうか。まさにガザが私の自己実現としてあり、明日どう自己を移行していくのかを考え実践していくことが、ヘレニズム的な自己への配慮ということではないでしょうか。

第四講| 一九八二年二月十七日②「自己認識と世界認識」 他

2025年11月4日

当日資料はこちら

当日リポート

石川県創造的復興プランの概要を説明するアニメーションや、トランプ大統領が自身のSNSで発信していたという将来のガザの発展イメージ動画は、ほのぼの?していたり、ギラギラ?していましたが、実際の現実をどのくらい示すものになっていたのでしょうか。能登やガザをドローンで映し出した映像も私たちはこの講読会でみてきました。くまさんこと、柴田先生が実際の能登の様子をご紹介してきてくださっていましたが、そうした現実と照らして考えると、復興プランは「これじゃない」感が強くあります。こうした何とも言えない違和感は、現実と理想の「ズレ」に由来するもののように思われますが、なぜ、こうした「ズレ」が生じてしまうのでしょうか。

石川県の首長も、トランプ大統領も、別に怠けているわけではなく、能登やパレスチナの現状を「知ろう」とする努力を重ねていることは間違っていないのだと思います。でも、なぜか違和感が生まれてしまうということ。この「ズレ」が生まれてしまう謎を考えていくうえで、フーコーが指摘していた「教養」的な知と、「自然研究」的な知という二種類の知のあり方は、「これじゃない感」を説明し得るヒントになるのではないか、とも指摘がされていました。

今日の講読会の内容は、第一の哲学と第二の哲学の言及もありましたが、第二の哲学とは、いわば自分に隷属するような事柄――あらゆる利害――から一歩退いて、いわば次元をあげて俯瞰してわが身を含む世界を捉えようとするような、視線の移動/魂の運動として説明されるようなものでもあったようです。自分事として考えるにしても、第一の哲学の地平でドロドロと考えるだけでは、だめなのだと。(<見る自分>と<見られる自分>という以前のフーコーの議論とも対応していると考えると少しわかりやすくなるかも、ともありました)

「自然研究」の文脈における世界を捉えること、世界を認識することは、ただ自分自身の「知識」を増やすとか、dealの対象にする、とか、自分が何かしようとする際のリソースとして活用するとか(≒第一の哲学?)、そういうことではなく、自らを統治する鏡として機能させるようなもの(≒第二の哲学)として説明されてもいました。だからこそ、自分の視線を上に引き上げて、頑張ってその位置にい続けることや、見続けることが「自己への配慮」として求められていたといえるのかもしれません。そうすることで、「美味しいものが食べたい」とか「モテモテになりたい」とかそういった欲望、利害など自己への隷属から拘束されず、”自由”になることができる、とも指摘がありました。

理想と現実のギャップやズレに気が付くこと、自らのジャイアン化の気配に気が付くためには、俯瞰して世界を捉えようとするような自然認識が不可欠で、そうしてようやく、自己や社会の統治につながっていくともいえそうです。

また、フーコーはこうした視点の移動によって、「自殺の対称物」が与えられるという指摘もしています(P329)。追い詰められたり、どうしようもない状況に置かれているときほど、<自分をみる自分>という視点を失ってしまうものなのではないか。<自分をみる自分>という視点を持てているときは、自分が社会とどのような関係を取り結び、どのように在りたいか、という発想につなげることができているとき(このとき、自己を統治できている)で、自分を殺すという視点は成り立ちえないと解説もされていました。

また、フーコーのいう自己論とは、自分が死ぬ瞬間を起点にかんがえるものだといいます。完璧に世界と関係を取り結べたときが、死んでもいい瞬間であって、私たちはその時点にはなかかなか到達し得ずにいます。そこに至ることができるように、その「死」の瞬間を目指して生きているわけですが、そのために立ち返り、自己に配慮しつづけるわけです。その意味で、死を選ぶ余地がない、という議論をフーコーはしているようなのです。

自らが自らたりうるために、さまざまな困難や問題に直面した時にこそ、立ち返りに努めていくほかない――目を背けずに、しっかりと事態を冷静に見極めること、そのことだけが、私たちを自由にする、と、そう説明されたようにも感じ、叱咤されつつ、魂の運動不足にならないようにしていきたい、と感じたのでした。(…肉体も運動不足になりがち…OTZ)

ここからキリスト教の議論にもなっていくようです。いろいろと楽しみに読み進めていきたいです。ひきつづき、よろしくお願いいたします。

参加者の皆さんからのコメント

公共の先生が日本はアメリカが守ってくれてるから核をもたないんだよ言ってた。広島とか長崎に行ったことないのかな?思った。なんか泣きたくなったよ。

途中から参加しましたが、用語の振り返りをしていただいたお陰で理解することができました。お忙しい中対応していただき、ありがとうございました。

フーコーについては『狂気の歴史』程度しか知らなかった。しかし、自己の立ち返り(一歩引いて自分をみる、自己の隷属)といった話を聞き、概要をつかむことができた。フーコーでは、自らを滅することは「第一の哲学」にあり、自分の理想に達したときはじめて自分で自殺するか生きるか決めることができるという話が非常に興味深かった。

私は今回、「自分を見る自分」という考え方がとても大切だと思いました。私たちはつい、目の前のことや欲望にとらわれてしまいますが、一歩引いて自分を見つめることで、落ち着いて考えられるようになるのだと思います。フーコーの言うように、そうした視点を持つことが「自由」につながるというのは納得できました。自分を見つめ直す時間を大事にして、どう生きたいのかを考えることが、よりよい生き方につながるのだと感じました。

今回の講読会を通じて、まずは自分を鑑みて、その次に自分の見えている世界について考察をする事が大切であるという事を学んだ。特に現代において、SNSは多くの人々が利用しているコンテンツであり、多くのコメントで溢れている。その為、たまに自分の意見を見失うことがあるが、この講義を踏まえ、SNSに触れる前に自分の意見を確立したい。

能登の現状は1年経っても何も変わってない。環境を二つの状況を比較しないで現状を考えるとずれが起こる。自分は間違ってない、違ってるからどうしよう、という二つの立場がある。言ってることと現実のずれに気づくことで、統治のきっかけにもなりうる。ずれが起きたとき現実じゃない方がおかしいのに現実がずれてると思うのが重要な問題点だと思った。

昔は旅マタギがいて人を見たらケモノは震え上がるって逃げる。鹿もたぬきもみんな逃げる。

クマの毛は針みたいかたいその場でマタギじゃないとさばけない。クマは薬になる。クマうちすると大きなもうけになる。旅マタギが言ってたのは家畜と人の味を覚えたケモノは絶対にしとめないといけない。村の作物あらしあったらマタギを呼ぶけど村には入れないケガレあるからお祝いはよんではダメ妊婦さんにさわってはダメ。昔のザイニンとかミナシゴがマタギに習ってマタギ継いでた。大きな白黒の犬の両方肩に凹みがあったのはハタケに入るイノシシの突進を突進で食い止めたから。犬は外で飼う当たり前。家の中で飼うのがおかしい。すみわけできないなら飼ってはいけない。犬もマタギもクマも猫もみんな役目がある。

今は温泉とか山奥まで人が入るけど。山奥に入ってはいけないよ特に女は山に入ってはいけないよ。青森のばあちゃんが昔言ってたらしい。

第五講| 一九八二年二月二十四日①「表象と自己」 他

2025年11月11日

当日資料はこちら

当日リポート

(11日のうちにリポートを書いた記憶はあるのですが、保存が上手くできていなかったためか、12/1に改めて書き直しています…。記憶を掘り返してのリポートになりますがご容赦ください…涙)

停戦したはずのガザですが、置かれた状況がほとんど変わっていないことを報道動画から確認するところから始まった今回。イエローライン(イスラエルが(勝手に)ひいた撤退ライン)の向こう側の荒廃しきったガザの風景は大変ショッキングなものです。もしかしたら、イスラエルもハマスも互いに、ここまで徹底的に日常も町も壊れてしまうとは思っていなかったかもしれません。

ですが、未だに虐待や拷問の事実、物資搬入の略奪の事実を主張しあっては否定しあうような、互いにとっての「真実」をぶつけ合うような状況が続いている、という振り返りから始まりました。ところで、「正しさ」や「真実」をぶつけ合うことで、本当に平和とやらは訪れるものなのでしょうか。

いずれにしても、私にとっての”真実”はどこかで決める必要があるかもしれないものです。

そして、その私にとっての”真実”は、もしかしたら、前のめりで決まったり、決められるようなものではないものです。本当に見極めたいと考えたら、一歩退いて落ち着いて、冷静になって考えるものなのではないでしょうか。落ち着いて、丁寧に考えるのは、その”真実”が大切な判断になるからです。自分にとって大切なこと、とても大事なことを考えるとき、どんなふうに振る舞うのか――そう考えると、イスラエル・ガザの例にしても、実は本当に大切なこと、大事なものとの向き合い方がおろそかになってしまっているのではないか…そんな指摘もされていました。

今回の講読会の内容の、アウレリウスが実践していた視線の移動は、いくらか自分に厳しすぎるような、そんな印象がもたれたという感想も挙げられていました。確かに、そもそも自己への配慮というのはなかなかそんなに簡単には実践できないものでもあるのです。人間とは、できれば楽をして、手を抜いていたい生き物。でも、そうした「甘え」は、本当にみずからのためになっているのでしょうか。安きに流れ、自分を甘えさせてしまうことは、実は自分を大事にできていないということでもあるかもしれないのです。自分を本当に大事にするとは、自分がよりよく在れるように、時にはストイックに自己に向き合い、自らを統治することにもつながりうるもの――そのように解説もされていました。(また、自分と向き合うことができるよう、心の状態が安定しているよう努めることも大切なのかも…といった指摘も「放課後」にされていました)

私たちは、自分を大事に、大切に取り扱ってほしいと他者に要求してしまいがちでもありますが、そもそも、そのこと自体なかなか叶うものではないのです。自分を大事にする――その仕方を学んでいくことが必要です。そして、自分を大切にするために、他人も、世界も大事にすることが重要になってくるようです。

他者ありきで自らを成り立たせようとすることは、どのような形であれ他者に依存している状態です。そしてそれは、ジャイアン的なふるまいといえるようなものなのでしょう。そうではなく、みずからが自分のことを大切にすることで、自分がどのようにあるべきか考え、自己を統治することにつながっていく……。みずからのことに立ち返るとき、それは自分が暮らす地域や社会のことにもつながっていくのかもしれず、それは例えば、クマが町に出てきてしまうようになった社会について、省みる機会にもつながっていくのかもしれません。

ちゃんと振り返りができているのか不安ですが…明日も久しぶりの講読会、楽しみです!

参加者の皆さんからのコメント

私自身も欲に関して、特に物欲が強いと思っています。最近は特に、何かを埋めるように服が欲しくなって買ってしまいます。適度な量や頻度ならば、問題ありませんが、たくさん買ってしまうとお金がなくなってしまいます。今回の授業を受けて、いったん服という人間の表面的な部分で考えるのではなく、運動の習慣や言葉、所作という内面に気をつけていきたいと思いました。冒頭のガザの話で、私たち日本に住んでいる人で心の余裕があり、義務教育を受けた人ならば論理的に考えることもできるが、現地の戦地に生きる人たちはそんな余裕がないです。冷静に考えられるというのは多く人ができることではないのかもしれないと思いました。

この部分を読んで感じたのは、私は普段、ものごとをすぐものにいい悪い価値を決めつけてしまうことが多いということです。アウレリウスのように、一歩引いて冷静に「これは本当はどんな価値があるのか」「自分にどんな影響を与えているのか」と考える姿勢を持つのは大切だと思いました。

この章を読んで、自分の思考や感情をどう扱うかは、単なる性格の問題ではなく、生き方の訓練でもあるのだと気づかされました。少しずつでも、事物を冷静に見つめ、自分の中に静かな判断の場を育てていけるようになりたいです。

今回の講読会を通じて、まずは自分を鑑みて、その次に自分の見えている世界について考察をする事が大切であるという事を学んだ。特に現代において、SNSは多くの人々が利用しているコンテンツであり、多くのコメントで溢れている。その為、たまに自分の意見を見失うことがあるが、この講義を踏まえ、SNSに触れる前に自分の意見を確立したい。

フーコーについては『狂気の歴史』程度しか知らなかった。しかし、自己の立ち返り(一歩引いて自分をみる、自己の隷属)といった話を聞き、概要をつかむことができた。フーコーでは、自らを滅することは「第一の哲学」にあり、自分の理想に達したときはじめて自分で自殺するか生きるか決めることができるという話が非常に興味深かった。

途中から参加しましたが、用語の振り返りをしていただいたお陰で理解することができました。お忙しい中対応していただき、ありがとうございました。

あとから知ったのですが、もともとのストア派の研究や書籍ではストア派宇宙観の分析が主流で、それにフーコーがストア派の実践的な生存の技法として新しい視点をカウンター的にだしてくることで、主体の解釈学の議論をしているようです。

その宇宙観はどんなものかというと、ストア派は宇宙をプネウマとよばれるエネルギーが動かす汎神論的なひとつの生き物として捉えていて、そのなかにギリシャ神話の神々もあり宇宙は必然の秩序に従い周期的におなじ宇宙が誕生し世界火災という宇宙の終わり(エクピュローシス)を経て、破滅と再生を永遠に繰りかえすものとかんがえていたようです。

このためストア派は、永遠にくりかえす宇宙の必然のなかで、変えようがないじぶんの運命を愛することとしての運命愛(アモール・ファティ)や、 変えられないものと自己のコントロールできるものの権内権外をみきわめて、表象の整理をする といった枠組みだったようです。また人間の一生と宇宙のスパンのギャップで、宇宙は周期的に生成と消滅を永遠に繰り返すので、人間の一生はほんの一瞬の光の瞬きのようなものであり、だからあした死ぬと想えとか、死の訓練をとおして生の尊さを認識し、いまこの瞬間をどういきるかという構えにつながっていたようです。

なかには家事などの日常生活の小さな行為や実践なども宇宙的なコスモロジーのなかにあったというものもあって、ストア派の宇宙観紹介した文よむとおもしろいです。

そういったことをフーコーが、世界の理解と人生の意味、自己の実践がちょくせつ関係していた時代の、霊性論として紹介してくれてるのだとおもいます。

この前、三戸町という町に出かけることがありました。この町では地域振興ということで絵本作家(漫画家?)の馬場のぼるさんの『11ぴきのねこ』のキャラクターのネコたちが町のいたるところにいます。像があちこちに建ってるのは当たり前で、すべてと言ってもいいのでは?と思うくらいひとつひとつの商店にもネコたちが飾られています。私がネコ目当てだと分かるからかもしれませんが、とても親切に少し誇らしげにネコの缶バッジをくださったりするのです。この町の人たちは、『11ぴきのねこ』のネコたちを本当に大切に大事にしています。でも、いつしかこのねこたちは三戸町を象徴するものになっていて、ネコたちを大事にすることは、町を大事にすることになるのだとも感じました。ネコたちを大切にすればするほど、自分を大事にすることにもなっていて、ふらりとやってきた人たちにもっとこの町を好きになってもらえるようにと優しくなれるのかもとも思いました((単純だから?)実際にすごく好きになってしまいました)

町にしろ、何にしろ、自分が所属するコミュニティや場の誇れるところや大好きなところを見つけていくことは、そうした好きなところを大切に大事にしていくことにつながり、やがては自分を含む町やコミュニティを大切に扱うことにつながるのだと気づかされました。それはフーコーが論じていること/購読会で話されていたことそのもののようにも思われ、私たちは自分が生きる世界を慈しめるように、自己に立ち返っていきたいと思いました。

すみません。言いたいことがまた出てきてしまったので、また書いています。

最近、いろいろな人から県外に出て初めて自分の出身県の魅力に気づかされたことがあった、という話を聞く機会がありました。「『なんでわざわざここに来たのか。関東のほうがいいに決まっているのに』みたいに言う人は、県外から出たことがない人なのではないか」という指摘もあり、ちょっと考えてみて宮本常一の「世間師」の議論を思い出しました。子どもたち(特に娘)に旅をさせるように率先していた(四国の話でしたが)というエピソードも含め、自分の所属している地域のことや社会のことを、相対化してみる視点が持てると、自分の地域や社会の見方や捉え方が変わって、よりよい向き合い方に至れるとも捉えられ、ちょっと違うのかもしれませんが、視線の移動の例としても見なせるのだろうかと思いました。(戻ってくるつもりだった都市に出た若者たちが、結局戻ってこなかった、というのが高度経済成長という出来事だったのか?「旅をする」とは自然なことで、移り住むことも多々あったはずで、定住が必ずしも「ふつう」であったとも思いませんが…:これは脱線です)

また、町や地域のよさ、というものは外部資源に依存して成り立つのではなく(娯楽施設や商業施設など)、人との親しみや食べ物のおいしさ、景色の美しさなど、そこに暮らす人たちが自由に思いつくままにうまく工夫して自分の暮らしにフィットさせていくような寛容さを備えているかどうか、ということに依るのではないかとも思えました(文化施設はあるにこしたことはない)。町もまた客引きパンダ的な箱ものや一時的な打ち上げ花火的なものに依存するのではなく、その町がその町らしく町自体がワクワクしていくことができるような営みに注力していくことが、町の自律ということに繋がる、ともいえるのかもしれない、と感じられました。町の寛容さに抱かれて思い思いに営みを楽しめる個人が集まって、コンヴィヴィアルな場というものが実現していくのかもしれないな、と思い至りました。

マルクスアウレリウスでは 徳とは魂の非-散逸である というフレーズが好きです。

ストア派における魂の純潔さの形式のはなしや、善なるものはじぶんの魂から見いだすのだという言葉も気に入っていて、自己への配慮がどんなものなのかイメージするときにわかりやすいです。

表象の整理は外界からくるさまざまな刺激にまどわされないようにすること、精神の受動性をさけ、自律的な精神の自由をもつための考えかただと読みました。中国の仙人思想などとにているのかなとかんがえてみたり、1000年生きた人間の精神コントロール能力がどうなるかとかんがえてみたりしますが、卑近なところではYouTubeのおすすめだらだら見てばっかりなのはよくないみたいなことなのかなと生活で反省することも多いです。

ところで前回120まで生きると言うおばあちゃんや肌で自己への配慮(?)するひとのはなしがありましたが、それと近いようなニュアンスで、人生前向きになれる表象の整理、人生たのしくなる自己への配慮というものもあるんじゃないかと思ってます。

生をうけとる技法というのはなにか明るい肯定的なものとして、世界から与えられたこの生 という恵みを正しくうけとるという技術やスタンスとして受け止めることができ、「主体の解釈学」を読んでその形式に自覚的になれているかどうかはべつにして、いがいと素朴な生活のスタンスとしてありえるんじゃないか。さまざまな障壁や人生の困難などは、じぶんを成長させる試練の機会で、仕事や取り組みたい難しいことなども、ものによっては生をたのしむ挑戦になるし、死ぬまで将来不安なことがあっても、生の出来事にたいしてまえむきで、主体的かつ戦闘的に構えることができ、そしてそれが自己や自己の人生に主権をふるうこととして目的化し、じぶん人生のスタイルとして表現されて、その延長でじぶんはこうなのだと主張する主体になる といったことは、ひとつの完結した枠組みとして価値があるし、素朴な日常生活のことばにあるていど落とし込めるとおもいます。

フーコーの議論よんでるとなにか難しいことのように思われますが、いがいとそれとなくできているひとは世俗の社会にはよくいて、なんなら近所の元気なおばちゃんだったりすることもあるのではないか。 身近なひとからそういうものを学べることもあるとおもいます。

たのしい自己への配慮 ということでなにか文章かければいいなと思っていて、またまとまったらコメントないしどこかで出せればいいなと思います。

第六講| 一九八二年二月二十四日②「真実を語ること」 他

2025年12月2日

当日資料はこちら

当日リポート

アメリカ・トランプ政権下では、政権に批判的な論調のマス・メディアのことを、偏向報道をしているとして、webサイトで晒してみたりしているようです(そして、そのマス・メディアに所属する記者たちは脅迫や迷惑行為を受けていると)。いわば、respect me!とでもいうような振る舞いをしていますが、「自己への配慮」とは、「自分を大事にする」とはそういうことなのか?…(いや、ちがうだろ)という話題から始まりました。

良薬は口に苦し、よろしく?、真実とは時に目をそむけたくなるような、苦いものばかりなのかもしれず、それを受け入れて向き合うことが、そうした現実に対峙することが、実は「自己への配慮」なのではないか、という話でもありました。

その意味では、Learning Resession(教育恐慌)という言葉で近年の就職市場傾向を分析した議論も紹介されていましたが、それはまさに、私たちがいうところの「学びの危機 Learning Crisis」そのものでもあって、自己への配慮の放棄という、思っている以上にすさまじい状況なのかもしれません。ガザが生きるか死ぬかの猶予を与えないような状況にあるとしたら、私たちが今現前している社会は緩慢な死に向かっているようなことなのかもしれない、という指摘もありました。

苦しい、悲惨な現実があるからこそ、理念や理想ではなく、ガチガチのロジックであたるしかない、悲惨な事実としっかり対峙するからこそ、対峙のポイント、自己への配慮の契機も得られるのではないか、という指摘もありましたが、緩慢な死の渦中では、その現実の同定が遅れたり、し損ねたり、ぶれたりするのかもしれず、だからこそ、厳しさもあるのかもしれません。

今回の講義の内容は、まさにそうした苦い真実を前にどう対峙していくか、その備え――パラスケウエーで自らを構成していくための修練:アスケーシスについて取り上げられていました。

「ちゃんと生きる」ということとも通じるようなアスケーシスは、自分自身がどう備えていくか、という修練そのものでもあって、そのために、真実を必要とする、とも説明されていたようでした。どう生きるかは、法律を守ることや神様を信じることによって規定されるのではなく(=法への従属)、真理を前に修練をしつづけることで体現していく…(結果、法を守ろうとせずとも悪いことをすることにはなりえない)。

主体を真理に結びつけること、をフーコーはアスケーシスと呼んでいるようでしたが、くまさんこと柴田先生は、これこそ「サイエンス」とも指摘されていました。自分がちゃんと自分のロジックを真理にむすびつけること、どれだけ苦い真実/現実もひきうけて生きていこうとすること。

次回以降もアスケーシスについての議論はつづき、より具体的な修練についても言及されていくようです。「サイエンス」としても説明されたアスケーシスについても改めて、理解を深めていけたら、と思います。

参加者の皆さんからのコメント

実生活で自己への配慮していくにあたって、じぶんの行いや在り方良い/悪いという原罪みたいな自己を無限にせめていく反省のしかたではなく、じぶんをエンジニアリング、プログラミングするみたいなかたちで良心の吟味すればいいんじゃないかと思いついてみたり、じぶんを否定しすぎない、受容したありかたの自己への配慮についてときどき考えることがあります。

自己への配慮できているのかなとふだん自問自答したりします。でもさいきん思い至ったことは、じぶんなりにやる しかないし 、最終的には じぶんなりにやる が本質なんじゃないかということです。霊性概念は人格と不可分なもので、なんじ自己自身を知れということや、表象の整理などでもひと、それぞれ性格的にこれは気になるけど、これはどうでもいい といったことがあるとおもいます。

そもそも修練や試練、などということが時間のかかる実験のつみかさねであるし、いくらか表象の整理や最悪の想定などで思弁的にやるものがあったとしても、実践的な行為や工夫のなかで進めていくもので、フーコーもほかの著作で、ひとりひとりの生が作品なのだと言っている箇所もあることから、フーコーやほかの偉人のようにできなくても、ひとそれぞれのペースの自己への配慮があるでいいし、むしろそれが本質なんだとかんがえるようになりました。「ちゃんと自己への配慮できてるか」ということ自体に観念的になってあたまのなかでくりかえしても意味がないなというコメントでした(気にしすぎかも)

霊性論についてですが、小泉義之の『ドゥルーズの霊性』 という本があることから、〜の霊性というフレームでいろんな言論人をみていく主体論の本が、これから増えていくといいなとおもってます

しかしよく考えると ニーチェについて スピノザについて 親鸞について みたいなものはけっこう世の中にあるため、そういうのを霊性論としてよむのもいいかもしれません。

個人的には 無神論者の霊性、ということでアインシュタイン、スティーブン・ホーキング みたいな科学者のスピリチュアリティはどうなってるんだみたいなことが気になります。 科学的アプローチを徹底しながらも、宇宙や、歴史的に神と呼ばれていたものをどう理解しているかということなどに関心があります

みなさんはだれのどういうひとの霊性論ならよんでみたいでしょうか 放課後のネタにでもなるとおもしろいかなとおもったので コメント追加しました。

アスケーシスは我慢や自己否定ではなく、自分自身をつくっていくための前向きな修練だと感じました。法律や決まりに従うことよりも、真理に向き合い続ける姿勢そのものが「ちゃんと生きる」「どうあるべきか」ということにつながるという考え方が印象的でした。苦い現実も引き受けながら、自分のロジックを磨いていくことが主体を形づくるという点は、科学の態度にも近く、これからの自分の生き方をあらためて考える上で大切だと思いました。

今回は「ちゃんと生きる」ことに関する購読会だった。マテーシスの例やアスケーシスの例から今日の私たちの主体性の装置は、主体の主体自身による認識という問題、主体の法への従属という問題に支配されてしまっていると考えられる。パラスケウエーについては、ロゴスの物質的な備えを身につけることによってこそ、出来事とのよい格闘家、運命とのよき格闘家にとって必要な備えができると考えられる。

柴田先生が用意してくださった動画からは2020年〜2021年辺りから「学ぶ」ということのトレンドが変わっているということを学びました。前回の報告から、ホワイトハウスのような「リスペクトミー」はかえって自分自身を大事にできていないのだということを学びました。パラスケウエーの定義より、「起きるかもしれないことよりも強くなること、あるいはそれよりも弱くならないことが必要」だと学びました。これは、柴田先生が過去の大学の講義で仰っていた想定外の考え方と似ていると感じました。

正しく解釈できているのかな?と不安な気持ちもありましたが、勇気を出して送ったコメントを褒めていただけて嬉しかったです。

第七講| 一九八二年三月三日①「聴くことと修練」 他

2025年12月9日

当日資料はこちら

当日リポート

ちょうど前日の深夜(12月8日)に青森で起こった震度6強の地震について報じる動画を観るところからスタートした講読会。現在青森市に在住する中の人にとっても、(幸い大事ありませんでしたが)怖い体験となりましたが、追い打ちをかけるかのように発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」にもドギマギしておりました。

ただ、注意情報が出るから過度な買い占めをしない程度に備えておかねば…という問題ではないのではないか、という指摘もありました。こうした注意喚起をせねばならない、とはある種防災教育の失敗なのではないか、と柴田先生からは指摘もありました。つまり、注意喚起されているときだけ、その該当地域だけ、ドギマギ備えておればいい、という問題ではなく、日ごろから日常的に気を付けながら生活しておくべきなのでは、ということです(たとえば、窓ガラス飛散防止のフィルムは防犯にもなりえるし、断熱にもなる。それ以外にもカセットコンロなど簡単にお湯など沸かせるアイテムを備えて日ごろから使っておくなど、エネルギーの選択肢、ライフラインを複数確保しておくことなど、例示していただきました)。

いじわるな見方をすれば、有事のときのexcuseとして注意喚起しているともいえるのでは?という指摘もありました。被災した時に「ちゃんと備えておきなさいよ、って言ったのに、ちゃんとしなかったあなた方が悪い」と言い訳に使えるように、ということにもなるのではないか、という指摘です。

一方、避難所に避難するというわけではなく、市役所に避難してしまって渋滞が発生していた、ということも起こっていたようです。市役所は避難してきた市民を受け入れる環境設備が整っていないのですが、どうしても、ついうっかり、いざというときは、国家権力に頼るもの、という意識もついてしまっている、といった指摘もありました。そして、それは私たちの心がけの問題とかそういうものではなく、「制御されてしまっている」ことが背景にあるのではないか、と。私たちは、自衛隊などを含めた国家権力に助けてもらえる、そういうもの、という前提で生きてしまっているのではないか――

「自己への配慮」は、そういった事態への強烈なカウンターにもなりうるのではないか、とも話されていました。私たちは私たち自身や私たちが暮らすコミュニティに配慮することができるはず。でも、そうした従来私たちが自立して、主体として、実践してきた「自己への配慮」の機会もまた、国家権力の担当領域というかんじで奪われてきてしまったのではないか。もちろん、無料で守ってくれるわけではなくて、「私たちが守ります」という美辞麗句の裏ではしっかり税金をとり、実際には必要な支援をしてくれていなかったりするわけです(能登でも、一番やってほしいインフラ整備をやらずに、仮設住宅見回りやイベント開催などを行政がやっている状態…一方道路の復旧などをプロボノの方々が対応しているという転倒が起こっている…)。私たちは、私たちが自己へ配慮したり、自立するためのリソースも奪われてしまっているということ。そして、それを取り返さなくてはならないのではないか、という指摘から始まったのでした。

そうした「自己への配慮」ができるように、主体化していくための具体的な方法として、フーコーは3つの方法を挙げていくようです。今回の講義は、そのうちのひとつ「聴取」に関するものでした。聴取、哲学的聴取の要点は、(1)本質的理解に努めようとすること(本質を見抜こうとして聴くこと)、(2)自分自身の鏡として、自分自身に立ち返ること、として説明されました。そのために「沈黙」する――反対意見を言うのでもなく、相手の言っていることをしっかり聞いて理解しようとすること――ことや能動的な聴く姿勢や態度が大切であることも指摘されていました。

聴くことはなかなか辛いこと、そんなに容易いことではないよね、といったコメントもありましたが、まさに努力が必要なことでもあります。ですが、この「哲学的聴取」は、テクネ―(術)ではなく、エンペイリア(能力や経験、獲得された技能)が必要なもの(トリベー(熱心さ、熱心な実践)によって獲得されるもの)だともありました。つまり、誰にとっても開かれている、やさしい修練論ともいえそう、と議論されました。

とはいえ、近年は耳に痛い指摘を「聴く」ことも辛くなりがちで、前もって”それらしい”態度を形式的に取り繕うこと――評価を他者に委ねてしまうようなこと(例えば、AIが「聴く態度」を評価)も多いようです。

自分たちが自己に配慮するための機会を自ら手放してはならないし、そのための資源が奪われてしまっているのであれば、それを取り戻す努力をしなくてはならないのかもしれません。

日本列島という国が築いてきた文化とは、避けがたく起こるクライシスに対峙するその繰り返しによって成り立ってきたものなのではないか、ともありました。そうしたクライシスへの対処を最初から国家や国債、倫理や宗教、「ヒューマニズム」に曖昧に託してはならないという指摘もされました。

しっかりと苦い事実もしっかり見据えて、主体化のために聴いて、それを鏡にして、自己に立ち返っていけるようにしていきたいですね。大変だけど、がんばろう。

参加者の皆さんからのコメント

最初の柴田先生のマクラでは、Mせんせいの体験談とともに昨日発生した地震についての内容が取り扱われました。戸棚ロックは面倒になってくる人もいるので、それぞれの性格に合わせて対応を取ることが大切なのだと学びました。また、地震対策としてガラスにフィルムを貼ることが防犯にもなるということを学びました。本編では、プルタルコスの箇所より、見ることを拒むことはできるが聞くことを拒むことはできないということを学びました。

地震など事件を通してものに頼ることより自分の責任を持つべきことが大事なことだと思う。また「誰かが助けてくれる」、「原地を待つこと」この意識で自分が自分を救う機会が失うことだと沈黙して聴くという態度は簡単ではないが、それは他者のためだけでなく、自分自身の思考を深めるための時間でもあると感じた。

それで、普段自分自身の判断する力と主体性を持つことが必要である。文献で述べられていた「自己への配慮」は、そうした依存的な生き方への強いカウンターであり、自分自身をもう一度主体として立ち上げるための実践だと感じた。そのために必要なのが、フーコーのいう「聴取」である。相手の言葉をただ受け取るだけでなく、その本質を理解しようとしながら聴くことです。沈黙して聴くという態度は簡単ではないが、それは他者のためだけでなく、自分自身の思考を深めるための時間でもあると感じた。

自分はキリスト教の中高に通っており、キリスト教的な修練の話は多く聞いてきました。

しかし、今の時代を生き抜くためには自己を捨てたり受容し、神に仕えるだけでは苦しい場面も多いのではないかと思っていました。しかし、ヘレニズム・ローマ期の「修練」は皆がうっすら成長するためのセオリーとして感じていることを解像度を上げて言語化しているなと感じました。そのため、授業で習ったことや本などで得た知識やカタルシスを「テストのため」や「面白かった」で終わらせるのではなく、得た情報を抽象化し、その中に隠されている真理や理論を見つけ、その真理や理論を自分の人生にどう活かせるかを考えることが大切だなと感じ、今までぼんやりと考えてきた自分の成長のさせ方の解像度がぐっと上がった気がしてスッキリしました。

良き聴取について深く考察できました。まとめると、話者に対してまず否定することはせず、もし自分と考えが異なっていたとしても否定ではなく、わからなかったとする姿勢も大事だと知りました。

自分自身が真実を受け入れようとする意思を持って聞こうとしないと、表面的、形式的なものに簡単になるという意見に深く納得しました。具体的にも様々な場面で起こり得る現象なので、想像して身近に感じながら考察できました。

チャットなどでの直接的な参加型形式がとても楽しかったです。次回からも参加します。

今回の講読会の前半では、地震についての議論が繰り広げられており、とてもタイムリーな話題を聞けました。私は現在実家を離れて一人暮らしをしているため、有意義な情報を得られました。また、テレビを置いていないので、他県や自分の身近な人々の状況以外よくわかっていなかったので、皆さんの被害状況や細かな対策などを共有していただいて良い会でした。

また、良き聴取はまず否定しない。「分からない」ということはあっても「違う」ということはない。違う形で真実を語ることはある。という言葉に深く納得させられました。私もこれらを踏まえた良き聴者になれるよう意識していこうと思いました。

最後にK原さんがおっしゃっていた、自分自身が真実を受け入れようとする意思を持って聞こうとしないと、表面的、形式的なものに簡単になるという意見にも納得しました。私自身そのような経験が数多くあったと思います。具体的には、理不尽に叱られたときにその指摘を受け入れようという意思はないので、右から左に流れていく現象でも起こり得ると想像できました。反抗期の子供もそのような聴き方なのではないかなとも思いました。

聴覚に関する内容が学者の解釈によりさまざま変わるのが興味深かったです。饒舌な人は空っぽの瓶は笑いました。時々饒舌になるから。

自分自身の姿は鏡がないと見られない。世界で起こっている全てのことが自分自身を映す鏡として、できる限りのことをしなきゃとも思います。今回の地震も次への備えとして、コツコツ準備していきます。カセットガスストーブ買いたいです。イワタニの長時間もつカセットガスも買わなきゃ。職場は地域の避難所に指定されてるけど、備品はほとんどないんですよ。なので、カップ麺を何個かストックしてます。高齢者や小さな子どものためのものなんかも全くないし、トイレは一番大変なのにどう回すのか。

第八講| 一九八二年三月三日②「語り・真理・主体」 他

2025年12月16日

当日資料はこちら

当日リポート

8日に発生した青森の地震からも一週間以上が経ちました。後発地震注意情報も解除されましたが、それでも地震が起こる可能性がなくなったというわけではありません。でも、「気を付けながら日常を送る」ってどういうことなのでしょうか。冒頭で観た動画には、地震予知学者の方も出演していましたが、講読会では地震を予知することはサイエンスではないという指摘もされていました。ある事象が起こった後で、その関連要因などを分析していくことはできても、それをそのまま次の地震発生を裏付けるサインとしてみなしうることは、まったく科学ではない、という指摘です。

一方で、「アラートしてもみんなすぐに忘れてしまうもの」、「下手に予告するよりも不意打ちに発災したほうが被害が少ない可能性」など、結局、「地震予知」についての研究をしているはずのご本人が(地震予知において本当に科学的なアプローチが可能なのかはさておき)その意味や必要性を、確信できていないかもしれない??とも思われてしまうような動画でもありました。

結局、私たちが(科研費などを含む)お金をかけたり、時間をかけて考えたり備えたりしなくてはならないこととは、自分たちの生活や命を守るということであって、地震や津波に対処する、ということではないのかもしれません。「ちゃんと生きる」ことができるように、さまざまな危機にどう対応することができるのか、自分の命や大切な生活を、実体があるのかすら曖昧な(国債などの)外部に簡単に委ねて、従属してしまわずに、「よりよく生きる」ための努力――自己への配慮をしなくてはならないよね、と共有する冒頭だったように思います。

フーコーの講義も、先週の哲学的聴取にひきつづき、真理の言説に主体を結合させていくための修練として「読み書き」に注目する内容でした。

キリスト教的な世界において、主体は真理を語る義務を負わされ、従属していかされるような存在でしたが、古代ギリシア・ローマにおける真理と主体の関係は全く別物であったということも強調して説明されていたように思います。古代ギリシア・ローマにおいては、そもそも導かれる者は「沈黙」することが大事なのであって、語ることは求められていません。読むこと、そしてそれを書くことを通じて、真理を自分のものとしていく――真理を体験し、その真理を語っていく”生き方”を、自己に配慮するために選ぶことができる、という話だったのかなと思います。

真理を獲得するためには、苦労をしつつも、そのために没頭したり、打ち込む必要があるのかもしれません。最近は簡単にチャッピーに作文させたり、要約させたりすることもできてしまいますが、それは真実や真理と結合し得る機会を自ら手放すようなことでもあります。

ものを書くことも、音楽を奏でることも、料理をすることも、その人が掴んだ本質や真理を表現する行為そのものであるのかもしれないというコメントも放課後の時間に出ていました。主体が真理と結合していく努力や、その確信は、テストで評価しようとするものではないし、評価できるものでもないのかもしれません。

飲食店で、お客さんと楽しくかかわれるようなオーダーや配膳、会計などのプロセスがすべて機械化され、みんなが嫌がりがちだったかもしれない片付けだけが人間に残された仕事になっている、という指摘も放課後の中で出てきていました。私たちが社会の中で「ちゃんと生きる」ことは、ちょっと大変だったり苦労することはあっても、私たちが生き生きとかかわりあって暮らしていくために不可欠な要素だったかもしれず、その大切な「苦労?」が、労働生産性や合理化、「国家の責任」などの名の元に奪われかけているかもしれない、という指摘とも通じるところがあるように感じます。

私たちがちゃんと生きていけるように、考えたり、分からないことを分からないと言えたり、一生懸命に考えたり、没頭して努力していくことができるよう、やっぱりこの講読会でも頑張って聴いて、書いたり、伝えたり、心を開いていきたいと思いました。

次回は今年最後ですね!みなさんと楽しくゆるフーできる良き会となりますように!

参加者の皆さんからのコメント

H松さんがお話されていた中で、ご自身の経験談として、国語のテストで「このときに筆者の考えを答えなさい。」という問いに疑問を感じていたとおっしゃていました。私もその一人です。中学高校になると授業内で取り扱われたないようなので、授業で先生が説明していた筆者の考えを暗記してテストで書いていました。当時もなぜ人の気持ちを暗記して答えてるのだろうと疑問に思っていました。また、カンニングペーパーについての議論ですが、私は今年大学に入学したので人生初のカンニングペーパーを使いました。H松さんがおっしゃったようにカンニングペーパーを作成する過程で今の自分が将来テストを受けている自分に向けてどうまとめたらわかりやすいかを考えながらよく頭の中を整理できました。おそらく、指摘した学生はこのような労力を授業を受けていない学生に共有された場合、フェアじゃないと考えたのかなと思いました。周りにそのように一人がきちんとまとめてそれを大人数で回しているのを見て思っていました。

自分はキリスト教の中高に通っており、キリスト教的な修練の話は多く聞いてきました。

しかし、今の時代を生き抜くためには自己を捨てたり受容し、神に仕えるだけでは苦しい場面も多いのではないかと思っていました。しかし、ヘレニズム・ローマ期の「修練」は皆がうっすら成長するためのセオリーとして感じていることを解像度を上げて言語化しているなと感じました。そのため、授業で習ったことや本などで得た知識やカタルシスを「テストのため」や「面白かった」で終わらせるのではなく、得た情報を抽象化し、その中に隠されている真理や理論を見つけ、その真理や理論を自分の人生にどう活かせるかを考えることが大切だなと感じ、今までぼんやりと考えてきた自分の成長のさせ方の解像度がぐっと上がった気がしてスッキリしました。

地震など事件を通してものに頼ることより自分の責任を持つべきことが大事なことだと思う。また「誰かが助けてくれる」、「原地を待つこと」この意識で自分が自分を救う機会が失うことだと沈黙して聴くという態度は簡単ではないが、それは他者のためだけでなく、自分自身の思考を深めるための時間でもあると感じた。

それで、普段自分自身の判断する力と主体性を持つことが必要である。文献で述べられていた「自己への配慮」は、そうした依存的な生き方への強いカウンターであり、自分自身をもう一度主体として立ち上げるための実践だと感じた。そのために必要なのが、フーコーのいう「聴取」である。相手の言葉をただ受け取るだけでなく、その本質を理解しようとしながら聴くことです。沈黙して聴くという態度は簡単ではないが、それは他者のためだけでなく、自分自身の思考を深めるための時間でもあると感じた。

この購読会に参加して学んだことは思ったより自分は見えていない事だということでした。自分も生活面では甘い部分があると思っていて、何かに取り組むにしても自分の強さを活かせてないということを気付きました。就職活動で自己分析はほとんどの人がやることであるとおもいますが、それまで自分の事を振り返ったことがなかったので自分の長所短所というものがあまり分からなかったので自分の事ってあまり分からないのだなと感じました。他者から自分の性格に対して言われる時も自分では思っていないような性格面の発見があったりします。この購読会に参加して、自分ってこうだよなということを考えたり他者からの意見を参考にすることによって自分が分かり、人生の中での自分がどのような行動をすれば良いかが分かってくるようになると改めて考えました。

今回の講読会に参加して学んだことは、現代の社会では人々が受動的になってしまいやすいんだということです。青森の地震の後の柴田先生のお話でもあったように災害があった時にカセットコンロを持っておくことなどの災害意識を持っていなければ自分一人では生きていけないんだということを改めて感じました。現代の社会では便利なことでお金を払えば何かのサービスを受けられてしまうことがあります。それは効率的なことで非難する訳ではないしむしろ画期的であると思うのですが、技術が進歩するたびに人間の能動的な生きていく力が失われていってしまっているのではないかと考えました。そのためにも時には何かに頼るのではなく災害の時など万が一の事態を想定していかなければ自分が困る時が来ると感じました。

第九講|一九八二年三月十日①「パレーシアの概念化」 他

2025年12月23日

当日資料はこちら

当日リポート

2025年最後の講読会。一年ってあっという間ですね…。さて、今回の冒頭は、政策金利を0.75に引き上げたこと、それでもなかなか円安は収まらず、これは……という話題から始まりました。

そもそも金利を上げるとは、利子が高率でつくわけですから、きっと期待して円を買ってくれる動きにつながるだろう⇒結果として円の価値が回復するだろう、という見込みでなされるもののはずです。ですが、今回は日銀総裁が金利を上げる旨を会見している矢先から円安が進む…という、日銀総裁の語る言葉が信用されていない、コミュニケーションの破綻の有様を突き付けられるような結果となっていました。

私たちの社会を徹底的に壊してしまいかねないものがあるとしたら、Economic Crisisである可能性も示唆されましたが、実際に、私たちの生活を支えるエネルギーはほとんどがドルによって成り立っています。「円を刷ればいい」というのは安直で、円を刷ればインフレーションが起こり、同時に円の貨幣価値が下がり、一方で利子があがれば国債もあがり、どうみても悪循環な未来が待ち受けています。問題なのは、私たちの生活を支える最も重要なものが独立/自立していない、ということにもあるのです。(円ですべて解決するなら、円を刷るのも一考に値する)

経済的コミュニケーションとは、恐らくパレーシアから最も縁遠いものだ、という指摘もありました。今回の講読会では、パレーシアと敵対する概念として、①追従と②弁論術が挙げられていましたが、経済的コミュニケーションとは、いかに自分の利益を上げるか、いかに相手を出し抜くか、という視点にたってなされる、まさに弁論術的なコミュニケーションです。

パレーシアとは、語る相手じしんが、自分に対して主導権を持つことができるように、相手のために働きかける姿勢や態度のことです。

「怒り」も「追従」も権力関係があることを前提に、自分の利益を得るために行われるもので、結果として自己の(誰かの)統治を妨げるものです。いわば、いかに自分に従わせるか、自分のものになるよう奪えるか、相手ありきマウンティングの技術(ジャイアニズム)なのかもしれず、そこで弁論術(巧みに説得していく)が欠かせないものになるのです。

パレーシアは、相手のために語ること。「注意」と「怒り」の違いについて、放課後の時間に触れられていましたが、「怒り」が相手をコントロールしようとするものであるとするならば、「注意」は、take care of yourselfとあるとおり、まさに「配慮(care)」、相手のためになされる語りなのかもしれません。

パレーシア:相手のために語る、ということの中に、「率直さ」もありましたが、恐らく語られる内容は、優しく心地の良いものばかりではないのだろうと思います(恐らくそれは「追従」になってしまう)。相手のために語ることの中には、耳が痛い内容も含まれ得ていますが、それは、生産的な議論へと発展させていく――反証可能性とも近いものだろう、という指摘もされました――ためのもの。「自己への配慮」が自分を甘やかすことではなく、むしろ相当厳しく自分に向き合うことが求められること、という話題もこれまで出てきていましたが、まさに、率直に語られるからこそ、相手を通じて自己に立ち返ることができ、そのために「沈黙」して「聴取」することが求められているのかもしれません。(それは、まさに自省的な態度、のようにも思えます)

パレーシアとは、何か特定の語りや内容を指すのではなく、向き合い方や姿勢、態度のことなのだという指摘もありました。よく聴くこと、読むこと、書くことは、真理と結合することができるよう(体得することができるよう)なもので、その向き合い方や姿勢を、師から学ぶ、ということ。何を語ることになるのかは自由で、でも語るべき真実と結合するに至る姿勢や態度こそ、私たちは学ばねばならないし、師は弟子に伝えようとしている、と理解することができたように思います。ちゃんと真実に迫るためには、本質をつかむことができるよう、「沈黙」して一生懸命聴かねばならないのでしょう。evidence basedについても言及がありましたが、これは単にデータに基づけばいい、という話ではなく、事象について本質を理解したうえで議論する、ということと捉えられるのかもしれません。

私たちにとって、「学び」とは何なのか。カンニングペーパーづくりも、学んだことを振り返り、自分の頭の整理をするためのものであれば、他人にコピーされようが、「私の学び」は損なわれることは一切なく、(むしろ、安易にコピーした本人が自らの学びの機会を手放していて哀れ、という話でしかない)他者がどうあれ、私たちは私たちに必要な学びを自立して持ち続けることができるのかもしれません。

Learning CrisisやCOVID-19によるCrisisは、私たちが何に依存しているのか、何を安易に前提にしてしまっていたかを、再考させる機会にもなっている可能性があります。願わくば、日々の修練で、来るCrisisに対峙できるよう備えておきたいものですが…。

来年もぜひ鍛えてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。よいお年を!

参加者の皆さんからのコメント

今回初めてまなキキの講義を受けましたが、試験期間ということもあり、大学での定期試験のカンニングペーパーや、レポートでchatGPTを使うことについて話題にあがり、ムサビだけではない生徒の意見が聞けて、結構専門というより、広義的な講義だと感じました。今回初級英語で習ったフェミニズムと、怒りについての話題は、家庭内での男性支配と通じていて、共通する箇所があると感じました。大学では、社会のことを習うだけでなく、家庭内のことも社会の一部、思ったより身近な視点で授業が展開されるのも、聞いていて面白いと感じました。

相手に嫌われないよう顔色をうかがうばかりでは、本当の意味で相手を大事にしていることにはならないと改めて感じた。

また、先生が授業後にチャットで送信された「take care of〜 」に関する内容は、相手へのアドバイスであると同時に、自分自身のあり方を見つめ直すことにもつながっているという視点がとても素敵だと感じた。

言葉を通じて相手の自律を助けることが、自分を大切にすることにも直結するという学びがあった。

読書や省察が、内容を理解することを目的とするのではなく、自分の考えや判断を身につけるための仕組みであることを学んだ。要約したり書き留めたりすることで、考えが自分の中に残り、必要な場面で生かせるようになる。また、師が真理を語る姿勢が、学ぶ側の主体性を育てる仕組みになっていることも理解できた。

今回の講読会を通して、読むことや考えることが、知識を増やすためだけでなく、自分の生き方や判断につながるものだと気づいた。また、書くことや語ることが備えにつながると学び、普段はあまり意識せずに読んだり聞いたりしていたが、これからはそれらを意識し自分だったらどうするかを考えていきたいと思った。

パレーシアは、生き様によって他者を勇気づけるエンパワーメントでもあり、現代社会のなかで新たな生の様態の発明と、生の作品化をすすめ、こういう新しい社会状態にはこうするといいのだということを身を持ってしめすストイシズム、ということであれば、現に目の前にひろがるこの現実をただしい仕方でうけとり、また現にある最前線の社会状況のなかで前向きに立ち向かっていけるストイシズムになると考えた。

また自分自身にとって自分自身であることと、自己への配慮はじしんの知と認識の原理に存ずるというストア派の言葉は、究極的には、真に自分らしくあるということとはなにかということであり、自分にたいして自分らしくあること、つまり自分らしくあったうえでパレーシアをする というふうに理解するなら、とてもひとを勇気づけるもののように思う。

くわえて、パレーシアできる主体の状態が救済の条件であり、パレーシアすること自体がまた試練でなのであれば、自己への配慮ぜんたいがいきいきと生きられた哲学としてみえてくるように思う。

海外ストア派やいろんなストア派書籍ではよく日記やジャーナル、気をつけることや反省をメモするといいとあります ぼくも日記ではないですがメモすることがありますが、よくよく考えてみるとこれ自体が主体の言語化された行動指針、パラスケウエーになりうるもので、それが発展していったり、あるいはそのまま主張できるならそれがパレーシアなんじゃないかと思いました。たぶん自己への配慮の実践のなかではいちばんやりやすくて進むものでもあると思ったので、コメント追加しました。

ストア派の哲学や、とくに表象の整理のしかたを現代自然科学の知見でやるとどのようなことになるのか、何が必要なのか、またほかのアプローチはあるのかということについて書いてみます。厳密さにかけるかもしれないしおもいつきもあるので話半分できいてください。

マルクスアウレリウスの、対象をその構成要素に分解、対象を時間において分解、第三は縮減的な記述 ということだと、宇宙がおわるまでの時間という視点から俯瞰してみて事物を眺めるということ(視点の移動)と、 あと原子やらクォークやらで物質ができていて、なんでもパーツにバラしていけばひとつひとつは大したものではないとし、それがたまたまあのかたちにまとまったものにすぎないとみることになります。

美術作品でかんがえるとわかりやすくて、美術作品のイメージ自体表象ですが、バラすとただのなにかの素材で、それがただ集まってるだけとということになります。あまりやっちゃいけないことですが、表象の整理の説明の例としてあげました。

また死の省察では、じぶんの死までの時間が一瞬で過ぎ去るという自覚も、宇宙の寿命から俯瞰してみることになるため、そこらへんの自然科学の知をしらべることになるかもしれません

というわけでストア派の自然に即していきるということに最低限必要なのは、原子以降の物質の構成要素(水素炭素など)と一般的ないみでの物理法則、いわゆる古典物理学と、また宇宙の時間についての知識と、かなり一般的な意味での自然の理解ということになるんじゃないかとおもいます。なぜこう書いたかというと、いわゆる量子力学とかマルチバース超弦理論とかは世界の意味とか人生を俯瞰してみるうえではあんまり関係なくて、そこらへん混同するとよくないとかんがえたため、あえて書きました。純粋にサイエンスとしての世界の理解や、スマホやGPSなどの工学的利用につかわれているのだなと割りきったほうがいいということです。

あと極端ですが、上に書いたものがめんどくさい場合、一発で大半の表象の整理ができる方法として、認知科学が使えるんじゃないか。どういうことかというと、いまみえている世界は目と耳から情報がはいってきて、脳が予測モデルとしてシュミレートし組み立てているものであるため、その入ってきているものは実質的には、マテリアルにはただの光と音ということになり、それ以上表象をつけたさないということであれば、外界のすべてのものにたいしてできることになります。いつも外を歩いているときなどはどうでもいい風景にたいしてはだれでもスルーしているため、まったく使えないものでもないかとおもいます。

おもいつきもおおいですが参考になれば、またツッコミなどあればお教えください。

演説についてのお話しの部分で、ヒトラーの演説のことを思い出してしまいました。あのように不安を煽って、マイノリティを攻撃することが恐ろしく、アメリカでも実際似たような状態だと思うんです。日本は安全だと言い切れなくなってきて、せめて小さい力で抵抗していくしかないのかなぁなんて思いながら、今日の講読会を楽しみにしてます。

みなさんのお話しを楽しみにしております。対話はいいですよね。

第十講| 一九八二年三月十日②「パレーシアと主体」 他

2026年1月6日

当日資料はこちら

当日リポート

2026年を迎え、能登半島地震発災から2年が経ちました。能登半島の地域を空撮する映像を観るところから始まりましたが、最初、これはいつの映像?今年??となるような風景が広がっていました。2年が経とうとしているというのに、日常を取り戻すことができていない方々がたくさんいらっしゃるということ。クライシスとは、何かが起こったそのとき、その時点で「クライシス」とみなしうるものではなく、能登半島の現在のように、時間が経過してそれが「クライシス」であることが明らかになっていくようなものなのかもしれません。

例えば、珠洲のまちのど真ん中にかかる橋は、今もなお通行止め状況にある、と。この橋は、珠洲で暮らす人たちにとっては結構重要な橋で、橋が通行止めになるとは、まちが分断されることにも等しい、というような橋。それなのに、なぜなのか、理由はよくわからないがいつまでも橋が復旧しない。どうしたって「後回しにされている」ような気持ちになってしまう。まず、このような意味で能登はクライシス下にある。

橋の復旧にしても、動画で紹介されていた飯田商店街のたてなおしにしても、結局既存の統治システムに頼ろうとしても、どうにもならない、どうしようもない、という空気感が暮らす人々の中で生まれて、結局「自分の責任で橋を(隙間をくぐって)わたる」とか、自分たちで何とかするしかないという状況にもなっている、と。統治システム自体は存在しているのにも関わらず、暮らす人々の生活や必要性にまったく関与しないし、むしろ害悪になっているかもしれない――能登がそういう状況になってしまっているという意味でも、クライシスなのだ、と説明されていました。

ただ、クライシスとは、文字通り試練とでもいえるようなものなのかもしれません。フーコーは試練は主体を獲得するために必要な過程として捉えていたのではないかと指摘もありましたが(ストア派は試練を目的とする)、クライシス下で、ためされるのが主体なのだ、という確認から今年初の講読会がスタートしました。

フーコーの講義の中では、パレーシアにおいて大事なことは、信頼できる他者と個別的な関係の中で、相手のためになるよう、相手が自分を統治していくことができるよう、「率直な語り」をしていくこと、とありました。しかも、それは「自分の思考を話すというよりは見せること」が大事で、語ることの真理は、その人がおこない続けている振る舞いや、実際の生き方などに封じ込められている;言語と振る舞いが調和しなければならないとも指摘されてもいました。

つまり、パレーシアは、実は指導者の側に義務や課題や契約の重圧がのしかかっているようなもので、相手が「できるようになる」ために、師がどのようにかかわれるか(パレーシア)が非常に重要になってくる、と。

ですが、やがて時代を経てキリスト教においてパレーシアの内実が変質していったことも言及されていました。キリスト教において「真実」は語る人/指導者の側に由来するのではなく、聖書や福音書など外的に決められてしまう。かつて、ローマ・ギリシア時代のパレーシアは《指導する側》に求めるものが多かったのに対し、キリスト教では《導かれる側》が真理を「告白」するよう要求されていくようです。

ギリシア・ローマ=師匠=教育=科学(内的手続き)と、キリスト教=教導=聖書=告白とも、くまさん(柴田先生)から示していただいたとおりですが、知識を増やすためではなく、「できるようになる」ためにすることが「教育」であったはずで、最終的に主体化に至る(事象としての本質や構造を見極め、そこに依って立つことができるようになる?≒科学?)ものとして機能していたはずのものが、外的に与えられた「真実」をどれくらい理解したかを「告白」でテストするような、そういうものに教育も変質してしまっている??といった指摘もあったかと思います。

この回、柴田先生が放課後を待たずに退出せねばならず、になってしまったのですが、

・パレーシアが成り立つ場について

・権力構造がある中(例:単位を出す教員と学生)でパレーシアは成立するか

・「子どもを応援する」は自己愛?…そもそも「頑張れ」は応援なのか、

などなどの話題や疑問もあがったりしていました。(くまさんのコメント力、すごい!と改めて感慨にふける時間にもなりました。なかなか「聴取」しようとしていても盗めない技ですね…。しくしく。)

次回は、よりキリスト教にかんする言及があるようで、より刮目して読んでいけると!と講読会はお開きとなっておりました。ということで、次回もぜひ楽しく読み進めていけたらと思います。

改めて、今年もよろしくお願いいたします!

参加者の皆さんからのコメント

さいきんのマイブームをあげます エピクテトス系の「じしんの内なる神を敬え」というフレーズから、自己への配慮ぜんたいを見返してみることです 以下は抜粋です

・自己を礼拝しなくてはならない 自己を前にして恥をしらなくてはならない。

・自己に対して自己によって主張される勝利でも、自己の前で自己によって体験される恐れでもあるような自己関係。

・理性としての自己と点としての自己の間に最大限の緊張を打ち立てること、私たちの視線をうまく調節し、たえず私たち自身に目を向けること。そうして自己の観照を確実にすること。

これらとあわせると、どのような試練が、それをするにあたって、なぜどう必要なのかという点で示唆的であり、個人的なモチベーションのことばとして気にいっていて、自分への自己への配慮としてそう思ったので、他者への配慮としてコメントに投下しました。

『主体の解釈学』でフーコーはコミュニティや共同体をつくる必要性や根拠を基礎付けることは意図的に避けていると柴田先生がかなり前の購読会でおっしゃっていて、そのところ気になっていました。

友愛とアタラクシアの箇所はあっても、利他的なコミュニティの基礎といくには決定打でなく、そこらへんなんとかならないかとこねくりまわしてみますが、難しいです。おそらくフーコー自身の社会に対する構えが反映されたものとおもいます。

しかしフーコーは、パレーシアが「共同体への個人の帰属のために必要な要素」であるとも書いていて、そこは少し良いんじゃないかと思いました。

例えば自分の意見を求められたときに、よくあるその場をやり過ごすまるでA Iみたいな回答をするのと、不完全なところがあっても正直に勇気をだしてじぶんにとってのほんとうのことを言うのとでは、実感として感じる違いがあって、取り替え可能な個人と、その集まりに心開いて、そこにいることのちがいがあります。

パレーシアすることで承認、とはいかなくてもそれができる人間だということにはなります。

そしてそこから自分は率直にこうおもうといったかたちでさまざまな議論がなされるのは価値があります。 コミュニティ感の形成の要素としてパレーシアがあるということは大事なことだと思ったので、コメント追加しました。

いつもながら先生みなさんすごいです。哲学初心者なので特にそう思うのかもしれません。ようやくと、少しずつお話しに参加できるようになってきました。

今回は教育の話なので、とても興味深かったです。教育を考える時になぜ教わる側中心でないのかと常々思ってました。医療や福祉では、サービスを受ける側中心になりつつあります。教育もそのように変わってきてます。しかし、残念ながらその道のりは遠く、自己愛の域を超えていなさそうです。(時にアカハラまがいのこともあります)

購読会に参加されている先生方のお話しからは学生中心に教育を実践されていることがうかがえます。素晴らしいです。時に意図しない受け止め方をする学生もいると思いますが、それはそれでいいとも思います。説明しても考え方が違うのですから仕方ありません。だから世の中は面白いのてす。多様性です。(ダメでした?)

一つ言えるのは、来るものは拒まず、去る者は追わず。学問に流派?があるように人は様々です。肌が合う人合わない人います。ブレずにやっていけば、自ずと付いて来る人がいます。生涯学習ということを言われます。先生になっても同じですので学生を鏡に、進んでいけばいいと思います。あと、ナッジは使えますよ。

第十一講| 一九八二年三月十七日①②「生存の技法 生の技法と自己への配慮」 他

2026年1月13日

当日資料はこちら

当日リポート

本日の講読会の内容は、まさに「試練」について考えるような内容となりました。試練とは、「悪いこと」「嫌な出来事」ではなく、主体が主体であるために必要な成長の機会。まさに頑張ってフーコーを読むことも「試練」なわけですが、アクシデントで今日は本来予定していた講義(3/171限目)ではなく、(3/17 2限目)の内容を講読していくことになる、という「試練」にも直面しました。ただの「アクシデント」ではなく、「試練」として、自分の成長の機会としていけるか、が問われる、貴重な回となりました…(ということで、次週は、1982年3月17日1限目の講義を講読していきます!)

講読会自体は、アメリカのトランプ大統領の一連の動向をどう理解できるだろうか、を考えるところから始まったかと思います。例えば、ベネズエラに侵攻し、非常事態宣言を出してしまうとか、米連邦準備制度理事会(FRB)の議長を務めるパウエル氏を刑事訴追するなどの報道動画を紹介していただいていました。これは、エコノミック・クライシスが本当にきてしまうかも?という声もありましたが、そもそも一連の出来事をどう解釈できるのでしょうか。

一連のトランプの動向は「経済を統制したい」という願望の現れと捉えることができると説明されていました。ですが、そもそも自由主義経済においては、レッセ・フェール「神の見えざる手」とも言われた通り、人間が極力介入せず、格差が生まれようがそれも神の意志、くらいに、そのまま自然に委ねることが重視されてきたはずのものでした(『生政治の誕生』を講読した第10回のゆるフーでも、そういう話をしていました)。一方、国家が経済に大きく介入しようとするケインズ主義や国家がすべて管理するというような社会主義に似たようなそうしたアプローチは「左翼的」なものとされ、批判されてきた経緯があり、トランプも自身を「保守的な人間」とみなし、左翼批判をしていたような立場だったわけです。ところが、トランプは内外問わず、”介入”しようとする姿勢を見せている、と。

なぜ、このような姿勢や方針をトランプが採ろうとしているのか、について、さまざまな議論がこれから出てくるのかもしれませんが、トランプが今日の社会状況を受けてこうした判断に至っているのは間違いなさそうです。私たちは、クライシスがいつ、どのように訪れるかは分からないですが、どのようなロジックで起こるのかについては考えることができるはず…と。ロジックがわかれば、クライシスを「試練」に変えていくことができるのかもしれません――(本質や構造を見極めるために「聴取」や「読み書き」」がある、という話もあったような…)

「試練」を、自分が成長するための機会とするためには、主体/自己がその出来事をどう捉えるか、ということに大きくかかわってくるようでもあります。

こうした成長の機会として「試練」を捉えていたのが、古代ギリシア・ヘレニズムを経て展開してきた発想であった、とも説明がされていました。当時、「試練」は育成的なものだったのです。

一方、「試練」はキリスト教の中でも用いられるものでもありました。でも、どちらかというとキリスト教における「試練」は原罪(生まれながらに負う罪)を人が持っているが故に、受けて当然の罰、のようなニュアンスのものとして受け取ることができ、人は、どれくらい神を信仰しているかを”告白”することが強いられるような試練であった、と。そこには、成長・育成の気配はない、とも指摘されていました。(自己責任論も原罪に近い発想、とありました)

ヘレニズム期における「試練」は、カール・ポパーがいう「反証可能性」、「反証性」の議論とも捉えられる、という説明もありました。キリスト教的な発想では、みずからの「正しさ」を主張し合い、相手をねじ伏せて自らの「正しさ」を通そうとするような十字軍的な態度で”批判”に向き合うことが想定されますが、科学、反証性の文脈においては、”批判”は自分の誤りや間違いに立ち返り、よりよいあり方や考え方に自らを変容させていくような方向性に開かれているものです。

放課後の時間でも、「『うまく生きること』と『よく生きること』の違いを考えられるといいのかな」というコメントがされていました。外部の価値観に依存して評価をされながらうまくやり過ごして生きていくのではなく、自己への配慮、自分が成長できるように心がけながら”よく”生きることをぜひ目指していきたい。そうやって多様な主体がひとりひとりの存在が主体性を築いていく(後日注:多様な存在が多様であるままに他者と共同していくための技法としてテクネ―、言い換えればサイエンス、citizenshipがあると捉えられるのでは、と指摘)?ことで、ようやく共同性を育んだり、確立していくための土壌が整っていくのではないか(と、そこまでフーコーは言っていないかもしれないけど、そういうことを言いたかったのではないか。だから社会についての議論を意識的に避けてきたのではないか、とも。同時に「貨幣」についての議論もかなり意識的に避けられている可能性も言及されていました)、とも話されていました。

正直、古代ギリシアを生きてきた人たちのようにのほほんとした試練(後日注:「のほほんと」しているように思えるのは、奴隷制のもとに成り立つ生活であったから、といえる。生きるという現実に向き合わずに済む、ある種バーチャルな現実を生きていたとも見なせる。一方現代を生きる私たちは、ちゃんと生きる現実から試練を経験できる、ともいえる)ではなく、現代社会を生きる我々が対峙するのは過酷な現実であったりして(税金など)、それもそれで議論すべき別の課題がありますが、それにしても、自分で自分をコントロールして生きていくことができるよう、試練を自分の成長の機会と捉えていくことができるよう、頑張っていきたいですね。

繰り返しになりますが、来週は、3/17①限を読むことになっています!試練に関する議論が深まっていく前に抑えておくべき議論になっているようです!ぜひ楽しみに読んでいきましょう。

参加者の皆さんからのコメント

初めての参加で正直点数欲しさで受けてラジオ形式みたいに片手間で聞いていたのですが、途中作業よりも講義に集中が向かってしまったのは自分の経験でもあまりなかったことなのでかなり自分にとってはかなり興味深いイベントでした。

試練や危機などは罰とかではなく成長のために必要な試練であるということ。トランプ政権の動向などを例にとって危機というものがどのように起こるか分からない中でロジックを読み取り試練と変えることができるかもしれないということ。古代ギリシア・ヘレニズム期でも同様に展開されてきたこの問題は自分自身への試練とも捉えることができるものである。

今回の講義を受けて、生は単に試練が連続して起こるものではなく、自己を育てるための試練として生き直すことができると学んだ。これまで自分はネガティブな面があり、試練や不幸を基本的に悪として避けようとしてきたが、それらを有効に活用すべき善と捉える考え方は今後の生き方の参考にすべきだと感じた。

本講読会を通して、試練(主体として)を乗り越えて自己を磨くことの重要性を学んだ。近年、生成AI技術が発展しレポート課題などをAIにやらせる学生が増えていますが、自分自身が成長するために必要な成長機会を自ら放棄していることは勿体ないと感じた。

一見ネガティブな出来事としか思えないようなことも、それを成長の糧と捉えて果敢に取り組む姿勢や態度は、個人的に好きです。一方でハラスメントに関する議論は、もしかしたら発想次第で成長の機会になりえたはずのものも、「自分を虐げるもの」と単純に/安易に糾弾しかねず、諸刃の剣の側面があるものではないか、とも感じます。

もちろん、不当で理不尽な思いを「我慢しろ」とは全く思いませんし、「ハラスメントだ」と指摘できる環境や機会は大切なことだとは思います。ただ、「悲しくて酷い思いをしたから専門的知見によって断罪されるべきでかつ私は守られるべき」という発想は、”私”を強くしなやかな存在へと成長させるきっかけにはし難くしてしまうとも感じます。良くも悪くも出来事を経験する主体は自分自身で、どのような経験にする(解釈する)かも本人次第で、そこは自らの胆力というか、忍耐のようなものが求められるように思いました。

クマさん改め白衣先生の解説から教育に、お金の話しは一番合わないのかと思いました。

職業がらサービスについて考える機会が多く、当たり前になっていたので、なるほど、サービスは利益を優先すること、に染まっていたのかとも思いました。

フーコーを学ぶことで、少しでも自分の力で視野を広げて世の中を見て考えられる人になれたらいいなぁと思います。凝り固まった脳みそで、なかなか大変ですが、試練の一つとして楽しみたいです。

ぼくは臨済宗の禅寺でときどき坐禅しにくことがあります。そこの和尚さんが座り方と禅のかんがえかたについて説明してくれるのですが、修行により年季のはいった座り方やそのほかの言動は、まるでそのおしょうさんがおっしゃる禅の真理を、その姿勢とふるまいで体現してるかのような迫力があります。パレーシアの在り方でしめすということはこういうことなのかなとそのおしょうさんをみて感じました。 禅でなくても、そのひとのポリシーやスタイルを体現しているひとやそのはなしをきくはそれだけでいい経験になり、じぶんの生のスタイルについてみなさんでかたりあったりするということが、フーコーのいう多様な生の様態をうみだすということ につながるんじゃないか、現実の現代社会のぼくたちの生のスタイルについてかんがえるきっかけになるんじゃないかと思いました。

第十二講| 一九八二年三月十七日②①「生の技法と自己への配慮 生の技法」 他

2026年1月20日

当日資料はこちら

当日リポート

”One Homeland. One People. One Heritage. Remember who you are, American.”

という投稿は、アメリカ・トランプ政権の労働省の公式SNSで記載された内容。

「一つの祖国。一つの民族。一つの遺産。アメリカ人よ、自らが何者であるかを思い出せ」というメッセージは、日本国内でも選挙を控え、普通に耳に飛び込んでもきそうですが、かつての独裁政権で繰り返されたメッセージを彷彿させる、とも話題であったのだそうです。

かつて、ナチス・ドイツ下のヒトラーは、「Ein Volk, ein Reich, ein Führer(一つの民族、一つの帝国、一人の指導者)」というスローガンを用いていた、と。実際に動画も紹介していただきました。

一方、イスラエルは、ハマスをナチスだ、と言い、北朝鮮はイスラエル批判の文脈で「(イスラエルのやっていることは)ヒトラーも色あせる」と非難します。いろいろな意味で皮肉というか、ギャグなのかなと思えるような事態ですが、深刻なのは、権威主義的でファシズムだと批判してきた側もまた、権威主義的でファシズム的な体制が繰り返してきたスローガンを、みずから発しつつあるという現実にあるのかもしれません。

そして、ファシズムの構造というのは、属人的に判断するところから生まれるものなのではないか、という指摘もありました。それは「誰が発言しているのか」だけで評価されている、ということでもあります。例えば、ヒトラーという人間に惚れ込んでいるから、ヒトラーが言うことは、どんな内容のものも全部「イイネ」になってしまう、というようなことでもあります。

でも、フーコーの議論を振り返ってみても、フーコーが言及しているのは、”どんな”人、とかそういうことではなく、ただ「何を語るのか」「どういう行動をとるのか」が大事になる、ということのようなのです。

私たち人間は、常に正しい行動をとることができるわけではありません。どんな人でも間違えるときは間違えます。ですが、今日のSNSやマスメディアは、安易にキャラ化して人を捉えようとしてしまいがちで、私たちもまた、安易なキャラ化でその人をわかった気になって、「人を見て」選んでしまうことが多々あるようです。また、選ばれる側も自分をキャラクター的に売り込んで「自分を選んで!」と働きかけてしまっていたりする。こうしたことが、ファシズム化を進めてしまうことになるのではないか、と講読会では指摘されていました。

フーコーが指摘しているのは、自己が主体であろうとするとき、その人がどのような見た目でどこの生まれで、どこの民族なのかということは、ほとんど問題にならない、ということです。そうではなくて、どのように振る舞い、何を語るのか、が大事なのです。私たちが、主体であり続けるためには、そのまま特定の「だれか」に託して依存してしまうのではなく、私たち自身が考えたり、行動していくために、周囲の人の発言や実際の行動を資源に変えて、私たち自身が働きかけたり、行動していかなくてはならない、ということなのかもしれません、。

そんなこんなで今回の内容も修練にかかわるところでしたが、ポイントとして挙げられていたのは、鍛錬がもつ二つの側面、勇気と節制/抑制であったかと思います。

勇気とは、外的出来事に対する抵抗、プレッシャーに対して自分であるがままに対峙しようとすることとして捉えることができるものです。試練を受け入れる主体とは、自分たちが自分たちのあるがままに対峙していくことができるような勇気と、節度・節制の両方によって構成されている、ということでした。

もしも、鍛錬が節度や抑制することだけを示すものであったら、「正しさ」の前に自分を押し殺していくこと(キリスト教的な修練が該当してくる)になりかねません(⇒信仰の均一性)。でも、試練に対して闘っていく勇気を持つこと、そのように自分を育成していくこと、また、自分のためにちゃんと考えていくことができるように、必要最低限の身体や魂/精神をメンテナンスする、といったことも大切になってくると論じられていたようです。

規則に従属させられるのではなく、自由な発想をしていくためのフォルマ・生の様式にのっとってテクネ―を発揮していく、といった言及もされていましたが、それもまた、勇気をもって試練に対峙するということに他ならないのかもしれません。なすこと、語ることは、外部的に決まるのではなく(規則にもとづくのではなく)、自分の内側からちゃんと考えられて表出していさえすれば、自然と様式に則ったものになるのかもしれません。

そしてまた、ちゃんと考え、振る舞っていくために、外的に開かれ、師という存在が重要な役割を果たしていくのかもしれません。

次回はフーコーの講義としては最終日(の1限分)。名残惜しさもありますが、楽しみに読み進めていきたいと思います。

参加者の皆さんからのコメント

一見ネガティブな出来事としか思えないようなことも、それを成長の糧と捉えて果敢に取り組む姿勢や態度は、個人的に好きです。一方でハラスメントに関する議論は、もしかしたら発想次第で成長の機会になりえたはずのものも、「自分を虐げるもの」と単純に/安易に糾弾しかねず、諸刃の剣の側面があるものではないか、とも感じます。

もちろん、不当で理不尽な思いを「我慢しろ」とは全く思いませんし、「ハラスメントだ」と指摘できる環境や機会は大切なことだとは思います。ただ、「悲しくて酷い思いをしたから専門的知見によって断罪されるべきでかつ私は守られるべき」という発想は、”私”を強くしなやかな存在へと成長させるきっかけにはし難くしてしまうとも感じます。良くも悪くも出来事を経験する主体は自分自身で、どのような経験にする(解釈する)かも本人次第で、そこは自らの胆力というか、忍耐のようなものが求められるように思いました。

陰謀論と霊性、世界と社会や政治への他責化について。

現代社会において、自己への配慮や霊性、倫理観世界観をめぐる議論はいろんな立場のひとがいるため、共通の問題意識をもちにくいですが、そのなかで陰謀論スピリチュアルなどの終末論などにハマらないようにするということなら考える意味があるんじゃないかと考えました。

陰謀論には誤情報の問題だけでなく、現実社会の格差などにたいするルサンチマン、実生活や社会にたいする無力感や不満などがありそれを陰の権力や敵のせいにすることで安心します。

また世界や社会にたいして依存的また受動的、実社会の実像や個人の生活の具体性などからかけはなれて、世界や社会そのものにすべて不幸を責任転嫁してしまうような、すべて~政権がわるいとか ディープステートがわるいとか ある種わるい宗教的な受動的なこころのありかた、自律的な主体がうしなわれた心の状態がある気がします。

そういうタイプの現説は現代社会にはさまざまあり、加速主義や、シンギュラリティ、世界のおわりの終末論をあげてみます

加速主義は、いまの資本主義の問題を解決するためいったん資本主義を限界までおしすすめて、つぎの新しい社会の状態を到来させようとする考え方です。加速主義のその過程で、格差は限界までひろがり、治安は悪化して社会は混乱し、弱い立場にあるひとはもっともつらい立場におかれます。そもそも加速したあと本当につぎのものがくるかもわかりません。悪い状態のまま安定してしまうかもしれないし、じっさいそのような社会はたくさんあります。

終末論では、世界社会のさまざまな状況進んでいった先になにか劇的な事件がおきて、さいご救世主(トランプ)がなんとかしてくれるとかんがえたり、シンギュラリティではAIの発展が加速していった先に究極の存在がくるのではとないかと期待したりします。さいきんのネットでは極端な中国脅威論が目立ち、外部に敵をたててを不安あおることで安易に団結して安心しようとするヴァーチャルな共同性を求める向きがあるような気がします

しょうじきにいうとぼくはむかし加速主義とシンギュラリティにはハマりかけてました。シンギュラリティについてはまだ期待しているところがあるかも、?しれません。

むかしそういうものを見ていたときに、千葉雅也がフーコーの自己への配慮の議論を紹介しつつ、「加速主義は霊性がなっていない」といっていました。当時のぼくはなるほどと思い、かんがえなおすようになりました。千葉雅也は自己への配慮を「魂のステージをあげること」と表現しています。

柴田先生がときどき冒頭でやられるナチスのはなしや、近現代史をちゃんと勉強したり、人文の歴史や自然科学をある程度ちゃんと勉強しないと、ひとはかんたんにへたな話にひっぱられたりします。

またちゃんと世界の理解とじこの霊性とをつなげる世界観、ナラティブがわかりにくい、あるいはわかりやすいかたちで提示するネット上の言論人がすくないためひとびとの実存が安定せず、陰謀論スピリチュアルが流行る原因にもなっているとおもいます。

自己への配慮は自己を成長させて主体の状態をみなおして成長させ、世界社会のなかでちゃんと構えられるようにする枠組みだと思っています。ぼくは最終的にはこれで落ち着きました。現代社会ではとくに自己への配慮がだいじになってくるんじゃないかと思います。

フーコーによれば、「救いは、僕たちがあらかじめ危険を全体においてみてとるところで、つまり危うくするものの威力をことさら経験し、それをそのように現にあるものとして承認するところで、初めて授けられる」

「天空や星や彗星の壮麗な眺め、大地や高原や海や山の美しさは、心身の疫病や戦争や略奪や死や苦しみと不可分のものであるということを理解すること」「世界全体ーー苦しみと偉大さの連鎖」

とあり、これがいったいどのようなことなのかと考えていました。

これはたとえば、あえて現実の苦しい悲しい事実と直面して、 そういうことが現実にはあると認めるということを含んでいて、このばあいの真理とは 事実 現実 とおなじくらいの意味で、 事実をうけいれそれに直面しながらも生きていける強い主体の状態をさしているのだとおもいます。

事実とむきあうこと自体が心をきたえる試練になるというわけです。

そしてそれを霊的な知の様態として、世界という全体性のなかでストア派的にみるならば、よのなかの美しい大自然や、困難な社会問題なども世界全体の一部で、ありとあらゆるものすべてに内在する自然の法則と、それがおりなす 全宇宙の諸行無常性 のなかでそういったものをみてとるということになるのではないか。

そういうふうにしている成熟した主体と、落ち着いた平安なこころをめざすものとして、フーコーの魂の救済の議論はあるのだと思います。

フーコーがセクシュアリティの議論できているので自己への配慮とパレーシア、生の技法の議論は、フェミニズムのパレーシアと続くのが自然な流れだとおもうのですが、ぼくが男なのであまりつっこんだこと言うのは、昨今のTwitterの論争などさいあくな場所などのせいで気が引けます しかしこの論点がさいごまででないのは逆に問題だと思ったので投下します。

まず『主体性の真理』や、『性の歴史』シリーズでは古代ギリシャのヘテロ異性愛の性道徳の分析をしセクシュアリティの主体化の議論のひとつとして、ひとがどう主体化されるかという議論をしているとぼくは読みました。

そのためストア派キュニコス派はあくまでもー例で、彼らがやっている言っていることにそのままベタに従うと2000年前の倫理観や男女観と人権概念のない考え方を参考にすることになるため、主体形成の議論の、自己への配慮を純粋形式としてとりだして現代人に適応することになるとおもいます。

そして『真理の勇気』では学者集団であるストア派よりさらに過激な、いままであった在り方とはべつの新しい生のスタイルをしめす、別の生として実践でしめすパレーシアとしてキュニコス派がでてきます。

またまえの回の試練の斥候(せっこう)、試練の偵察者というテーマですが、新しい生き方を人間性の最前線として実験をし、新しいスタイルを確立してこうやればいいのだと他者を勇気づけるものとして試練が位置づけられていました。

それを現代でフーコーがいうからにはセクシュアリティのはなしになるとおもいます。

フーコーはほかの著作などをみてもゲイの生存のスタイル、生存の美学としてこの一連の議論をやっています。 異性愛者のためにつくられた社会の権力や規範のなかではとくに問題になるかとおもわれます。

そしてセクシュアリティがからむ生のスタイルはおそらく形式としてはキュニコス派に近くなることがおおくなり、海外の論客では化粧をしないでありのままででてきたりするキュニコス派系のひとなど、どうやら服装や身なりなどと関係があったりすることもあるようです。もちろん人によって対応のしかたはちがいます。

ぼくが参照してきた論客では、ゲイの哲学者の千葉雅也と、千葉雅也とよくイベントや本をかいていた柴田英里という芸術家でフェミニストの活動家のかたがいます ぼくの観測の範囲内では日本の女性論客で『主体の解釈学』と『真理の勇気の議論』よんでるキュニコス派はそのかただけです

また明治の日本社会における津田梅子のパレーシアといった見方からも、なにか言えることがあるかもしれないどと考えました。

ぼくはかんぜんに一般人でフーコーよんでいるだけの成人男性で、専門性もなく本来そこらへん語れる資格はありません。なにをわかったふうにといわれたら謝罪しかありませんが、しかしまなききの過去の購読会で、ストア派の古代の男女観や性道徳にベタに怒って悲しんでるひとの反応をみたら、これをかかずにはいられませんでした。長くなりましたが、何かの参考になればとおもいます。

第十三講| 一九八二年三月二十四日①「主体の試練と災悪の予期」 他

2026年1月27日

当日資料はこちら

当日リポート

いよいよフーコーの講義も最終日を迎え、議論の内容はこの年の総まとめ的な内容になっていました。大事な論点も盛沢山で、この回もおおいに盛り上がっておりましたが、冒頭では、ターニング・ポイントと呼ばれるアメリカの保守団体が開いた年次総会の模様を取材した動画を視聴するところから始まりました。

MAGA: Make America Great Againを標榜する保守的な団体、ということもあって、キリスト教狂信者の極端な議論が展開されている?!と思いきや、インタビューに答える若者たちのコメントの多くが共感できるものにもなっていました。どちらかというと、きちんと納税もして、これからのアメリカ社会を担っていくはずの若者たちがいるはずなのに、そんな自分たちへの政策や施策が後回しにされているのではないか、放っておかれているのではないか、といった切迫した心情のようにも受け止められるようなものが多く挙げられてもいました。コメントの中には、「海外の戦争に目を向けるのではなく、むしろ国内のホームレス支援などに力を注いでほしい」とか、妊娠中絶反対のプロ・ライフを掲げる背景には、追い込まれている女性たちをエンパワメントし、教育で支えていく必要性がある、といった指摘もみられ、保守的なキリスト教的発想の影響を受けている側面はあるにせよ、安易に左とか右とか言えないようなものも多くみられます。また映像からは、トランプ政権が掲げる「アメリカンファースト」に若者たちが期待を寄せているのが、どういう点にあるのか、ということについても考えさせられるような内容になっていたかと思います。

集会に集まる人たちの様子からは、自分たちの未来を保証してくれるものへの志向も見て取れるようでしたが、フーコーがこの講義で指摘していたのは、シンプルに、未来のことは、確証もなければ実体もないもので、想像して語る以上でも以下でもないものである、ということ。予想できないし、分からないことである以上、どうにもコントロールしようがないことでもある。

時に「偉大な国を取り戻そう」などと未来を語るメッセージに触れると、なんだか惹かれてしまいそうになりますが、それも、無責任な(?)期待や希望的観測、想像でしか語られていないという点で、無に囚われているのとほぼ同義です。勝手に希望や期待をしてしまうものでもあるけれど、それは外的要因に依存しているも同然、というようなことだったようにも思います。

だからこそ、私たちは今自分のことを見つめ直して、反省して、現在自分がやるべきことに対して努力を払う必要がある。自分が今できる成長をしよう。何の確証も得られない未来について考えるのではなく、確かに存在した過去・記憶に立ち返り、自分にできることに取り組むことに努めよう。それが結果として未来の問題を現在の問題として考えることにもなる、ということだったように思えます。そして、それが訓練的省察のひとつの形式――自分自身を真理の主体として試練にかけるような試練として説明していました。

そうした修練としての省察の重要な例として今回中心的に説明されていたのが「災悪の予知」です。この災悪の予知とは、一番悪い状況が起こることを想定して、そのうえで自分が今何をするべきかを考えていくようなものとして説明がされていました。

例えば、来月の収入について考える際も、「これだけ収入があったらいいなあ」という希望や期待で予測をたてることはするべきではありません。一番最低の金額、ボトムライン(最悪の状況)で予測を立ててそのつもりでいろいろと備えたり、準備したり対応することが、結局未来の問題に現実的に対処することになり得ます。また、収入金額の見立ても、ただ漠然と見立てるのではなく、過去の経験や実績から算出することも可能なはずです。過去に実際に支払われた金額は確かな現実で、むやみな期待や希望でかたる推測とは全く質の異なる、”ちゃんと考える”ことそのものになる、ということであったようにも思います。

また、何の情報や知識もないまま、未来や将来のことを考えることは、あまり意味がある行為とはいえないし、むしろ右往左往してしまうきっかけにしかならないかもしれません。だからこそ、自然研究が大事になり、それが自分自身について知ることにもなっていく、という指摘もありました。

とはいえ、私たちは人間ですし、絶望的な気持ちになったり、やりきれない気持ちになってしまうことも頻繁にありえます。でも、そんなうちひしがれる自分を、どこか上の方から見下ろす(見守る?)自分のような視点を持ち、じゃあ、ここからどうしていくか、自分は今、何をできるか、ということをなんとか踏ん張って考えていく――そういう試練が、難しいけれど、難しいからこそ、必要で、それに挑み続けていくことで、私たちは少しずつ成長していけるのかもしれません。

来週はいよいよ最終回、ということで。死の試練を中心とした議論となるようです。しっかりとテキストから学んでいきたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いいたします。

参加者の皆さんからのコメント

第十四講| 一九八二年三月二十四日②「生の技術, 自己の試練, 哲学の修練」 他

2026年2月3日

当日資料はこちら