▶ を押すと文が増えます

目次

- 鯵 あじ

- 鰻 うなぎ

- 鰌 どじょう

- 鰯 いわし

- 魳 かます

- 鮍 かわはぎ

- 鱚 きす

- 鱸 すずき

- 鰈 かれい

前回の記事で、「孟夏のお魚天国特集」としたかったのですが、

終えられませんでした‥‥。(ごめんなさい)

というわけで、今日は「孟夏のお魚天国特集・後編」です!

夏のお魚

鯵

アジ、といったら開いているもの―「アジの開き」も、イメージが強いかもしれませんね。

アジの名前の由来は、「味」。

その味の良さをほめて名付けられたとか。

確かにおいしいですよね。

そんなことってある!?

実際に、江戸時代中期の政治家で儒学者の新井白石が享保2年(1717年)に書いた『東雅』という語源辞典の中で、

或人の説く鰺とは味也、其の味の美をいふなりといへり

と書いているそうです。

「魚」の意味で「アジ」を用いる方言は各地でみられるそう。

日本の代表的なお魚、漁獲量が多いお魚ということもあって、「魚」を意味する名前の「アジ」が定着しやすかったのかもしれませんね。

漢字の「鯵」は実はもともとは「魚」に「操」だったはずだそうで、日本人が「参」と書き間違えたことからアジは「鯵」になったのだとか…。

そんなことってある!?

その他にもいろいろな語源が考えらえてきたようです。

それだけアジは日本人にとって古くから馴染みの深いお魚であったといえそうです。

縄文時代の遺跡からアジの骨が出土したこともあったそうですよ!

夏の季語としても用いられ、大衆魚として愛されてきたようです。

鰻

ウナギの語源にもいろいろなものがあるそうです。

古語は「ムナギ」だそうですが、

・ その由縁は、胸が黄色いことにちなんだ「胸黄」ではないかという説や、

・ 細長い体形が棟の木に似ていることを受け「棟木」とする説、

・ 「身」の古い語形が「ム」なので、「身が長い→ムナガ」…「ムナギ」となったのでは?などなど。

初めて文献に登場するのが奈良時代、万葉集には「武奈伎」としてその記述が見られるそうです。

漢字は、「魚」に「曼」で「鰻」と書きます。

「曼」には「細長い」「長く伸びる」という意味があり、植物の「つる」を意味するものでもあるので、細長い魚ということで「鰻」とするといわれています。

私たちがふだん口にする鰻はニホンウナギですが、世界には他にもたくさんの種類のウナギが生息しているようです。

鰻といえば…

うな重!

と言いたいところですよね。

コナン君の友達の顔がおむすびのような形の男の子も大好きって言っていたもんね。

ちゃんと元太君と呼んであげてください!

コナン君への愛が素晴らしいですね。

…にしても、うな重のイメージからすると、鰻ってこういう姿をしていたのね…と思った方も少なくないのかもしれません。

でも、うなぎの手づかみとかよく言いますよね。

かの浜松では「うなぎパイ」というお菓子も販売されていたりします。

ちなみに、広く庶民に食べられるようになったのは、江戸時代に入ってからのことだそうです。

水からあげても、その皮膚がぬれている限り生きていられるというたくましい生命力、高たんぱくで、滋味に富み、消化のよい鰻は夏バテ防止の食べ物、お酒のつまみとして好んで食べられるようになりました。

うなぎがヌルヌルしている秘密こそが「たくましい生命力」と関りがあります。

うなぎの体表は、粘液細胞が発達しているそうで、ムチン(タンパク質と炭水化物の複合体)という物質が分泌されています。

この物質のおかげで水分が体の表面に保たれ、皮膚呼吸を助けているそう。

なので、少しでも水分があれば生きていけるのです。

独特の形状からは、調理するために使われる道具―「目打ち」や「鰻裂き包丁」が考案されたりしました。

道具を進化させるだけでなく、どのようにおいしく味わうか、ということ―調理の仕方やタレの研究もずいぶん試行錯誤があったようです。

土用の丑の日とは?

そんな美味しい鰻ですが、「土用の丑の日」に鰻を食べる、とはよく言われます。

栄養価が高い鰻なので夏バテ防止になるなどさまざまな説があるそうですが、

そもそも土用の丑の日とはいったい何のことなのでしょう??

この土用とか丑という用語はいったい何???

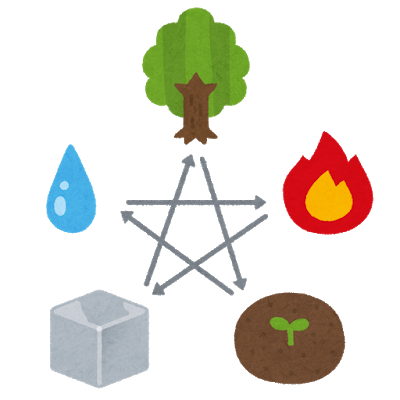

この発想は中国から伝わる陰陽五行説に基づくものと考えられています。

陰陽五行説とは、

この世のあらゆるものを木・火・土・金・水の5種類に分類して当てはめるもの。

季節なら

春 → 木

夏 → 火

秋 → 金

冬 → 水

各季節の終わりの約18日間 → 土

に割り当てられるといいます。

つまり季節の変わり目の数日間が「土用」と呼ばれているわけです。

4つの季節があるので、一年間に4回、この期間が巡ってくるわけです。

そして、「丑の日」に関してですが、これは干支が関係しています。

干支には12匹の動物で構成されていますよね。

この干支の12回分を日付に一日ずつ当てはめていって、

そのうち「丑」の日にあたったタイミング、で且つ土用の期間内であれば、その日が「土用の丑の日」ということになるわけです。

ちなみに2020年度の丑の日は…

1月23日、1月29日、4月23日、7月28日、8月1日、10月20日、11月1日だそうですよ。

うなぎの話題は事欠かないですね…!

ことわざもあるのでご紹介しておきましょう。

うなぎのことわざ

鰻の寝床!!

間口が狭く、奥行きの長い建物や場所のたとえ、のこと

そういう場所が落ち着くっていう人もいますよね。

鰻登り!!

物事の段階がみるみるうちに急上昇することのたとえ。

うなぎが水中をくねくねとまっすぐに上ることから

人気が鰻登りとか、いいますね。

愛しの〇〇さんの人気が鰻登り…は嬉しくもあるがやや切ない。

山の芋鰻とならず

世の中では突拍子もない変化は起こらないというたとえ

逆の意味で、「山の芋鰻になる」ということわざもあるようです。

起こるはずのないことが時には起こるということですね。

形は似ていても山芋が鰻になるということはありえないが、それが起こることもある、という。

なんだか願望がにじみ出ているようなことわざですね。

鰻、大人気。