▶ を押すと文が増えます

みなさん、おいしい食べものは好きですか??

旅行に出かけたとき、私はその場所で

おいしい食べものを探して食べることが大好きです。

前回に引き続いて全国のおいしい食べものを紹介していきます。

今回はどこの県の食べものじゃ??

今日は、博士に山形県のおいしい食べものをご紹介します!

ほ~山形県か。山形県といえば、上杉鷹山じゃな。

たくさんの借金に苦しんでいた米沢藩(今の山形県米沢市)のリーダーとして、藩の財政再建に尽力した人です。自ら農民と一緒に田んぼを耕したり、米沢藩の名産品として漆の栽培を提案したり、市民とともに今の米沢の産業の基礎を作り上げた人でもあります。詳しくは、ひむか学「上杉鷹山」のホームページをご覧ください。

白衣博士、上杉鷹山は食べものではありませんよ。

そうじゃった。いやはや。上杉鷹山が残した名言、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」が好きでのう。

(どんなことでも、強い想いをもって行えば必ず叶うという意味の言葉ですね。でも、今は食べものを紹介するコーナー・・!)と、いうことで。それでは、山形県のおいしい食べものを紹介していきま~す!!

山形県のさくらんぼの、ちょっといい話。

おお。たしかに、山形県といえば、さくらんぼのイメージじゃ。

でも、博士。なんで山形県は、さくらんぼが有名になったか知っていますか?

うーむ。聞かれてみると、わからんなあ・・。

お、気になりますよね。それで私、さくらんぼの歴史について調べてみたんです。そしたら、山形味の農園さんのページに情報があったんですよ。

※漢字が多いので少し難しいかもしれません・・。

ほ~。またしても、ここで、「明治という時代・北海道との繋がり」が登場するんじゃな。青森県のりんごもそうじゃったが、まず外国から北海道の農園に苗木(小さい木のことです)が伝わり、それを北海道以外にも広めていく活動があった中で、山形の気候にピッタリあって大成功というパターンなんじゃなあ。さくらんぼは、強い風が吹くとすぐ倒れてしまってうまく育たず、たくさん雨がふってしまうと実が腐ってしまって商品にならず、冬しっかり寒くないと実をつけるために木がお休みをすることができなくなってしまうという特徴があるんじゃのう。なかなか、育てるのにピッタリの場所を見つけるのも大変だったろうなあ。

そうなんです。近代化をめざして、外国の技術や食べものを学ぼうと必死になって仕事をした人たちがいて、山形のさくらんぼは生まれたということなんです。それで、山形の気候と、さくらんぼがピッタリということについてですが。山形の気候に関してはNHKさんの動画を見た方がもっと分かりやすいかな?と思ったので、ここで紹介させていただきますね~。紹介するページは、さくらんぼ特集の動画ですが、全部見ると大変なので。「Scene6さいばいにてきした気候」を見てみてください。

(解説しているキャラクターの声が有名な声優さんじゃな・。)おっと。山形には山形盆地という地形があるのか。で、冬の温度は寒くても、夏の温度は東京都あまり変わらないからさくらんぼの栽培にピッタリ・・・って。盆地の様子や、東京と山形の気温のグラフと、前のページの情報で一応分かったのじゃが、なんだかなあ・・モヤモヤするんじゃ!!なぜ、盆地という地形は冬寒くて夏は暑くなり、強い風も吹かず、大雨も降りにくいんじゃ???

あ・・。博士、やっぱり気になってしまいましたか・・。それ、モヤモヤをなくすにはですね・・・。理科の知識が必要になってくるんです。

そうくると思ったわい!!

それで、インターネットの実験動画を探してみたのですが、うまく見つからなくって。なので、H松のオリジナル教材として、こんなプチ実験を考えてみました。「お家にあるお皿で盆地の風を体験しようよ実験」です!!

用意するもの:

(1)カレーを入れても「これは簡単にはこぼれないな」と思う深さのお皿1枚

(2)カレーを入れたら「これはすぐにこぼれるわ!あぶない!」と思う平らなお皿1枚

む?お皿でどうやって盆地の風を体験するのじゃ?

もちろん、全身で体験するわけではないですよ。順番に説明しますね。まずは、お皿を並べてみま~す。

右にあるのが、深さのあるお皿。左にあるのが浅いお皿じゃな。

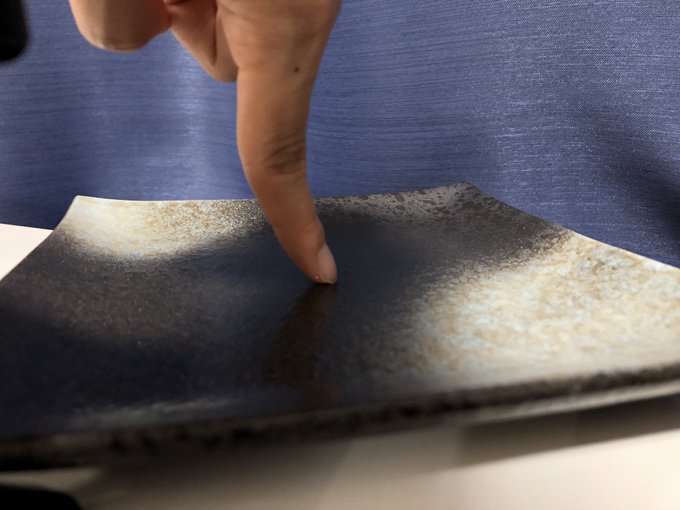

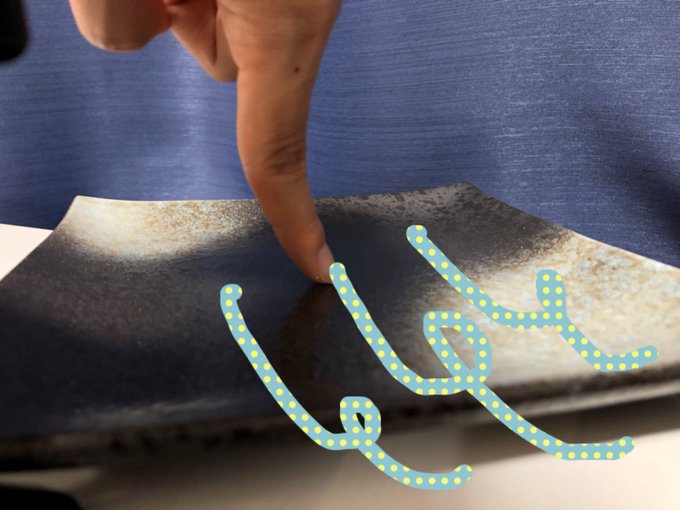

次に、浅いお皿の真ん中に、ちょっとお行儀が悪いのですが、片手の指を一本立てます。

そして、そのまま顔をお皿のふちに近づけて、真横から息をふ~っと吹いてみてください。

自分の息がスースーするのう。指にかかっているのを感じるわい。

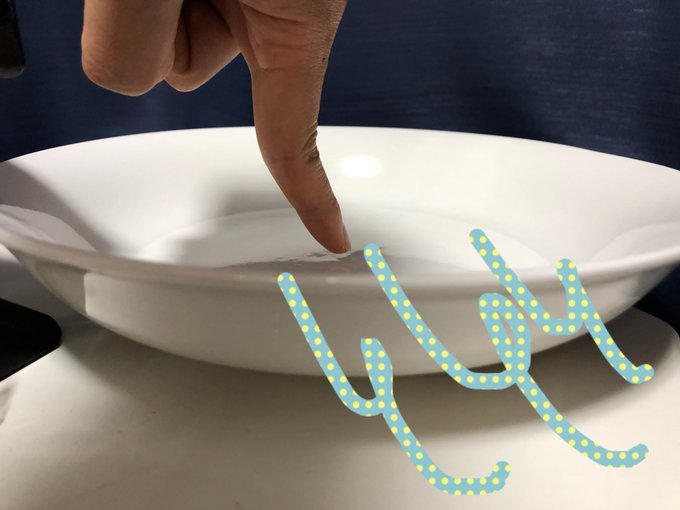

この感覚を覚えておいてくださいね!そしたら同じように、今度は深いお皿で試してみましょう。深いお皿の真ん中に指を立ててみてくださいね。

そしたら、同じように、お皿の真横から息を吹きかけてみます。

おお!今度は、自分の息がほとんど指にかからんわい!!スースーしないのう。

お皿のふちが壁になって、風がこないということなんです。盆地もこれと同じように、お皿のふちにあたる部分が高い山、つまり強い風を防いでくれるものになるんです。

盆地を作っている、周りの山々が風を防いでくれるのじゃな。強い風が吹かん、というのはよく理解できたわい。強い風が吹かないから夏は暑い、というのも納得じゃ。じゃが、なぜ冬の盆地は寒いんじゃ??

白衣博士。それは、前回の岩手県の特集で紹介した、寒い空気と暖かい空気の関係性を思い出すと納得できますよ。

※復習:NHK for Shcool「天気の変化 暖かい空気と冷たい空気」

おお!そうじゃった。寒い空気は暖かい空気よりも下に溜まってしまうんじゃったな。さっきのお皿でいうと、お皿の内側から空気が外へ出ていくとき、暖かい空気はどんどん上にいけても、寒い空気はお皿のふちの部分(山の部分)で止められてしまって、ず~っと盆地の中にとどまってしまうのか。だから、冬はとても寒くなるんじゃのう。

そうなのです。盆地に雨が少ないのも、周りの山々が、海の上を通ってきたジメジメとした風をせきとめてしまうから、と言えば「なるほど!」ですかね?

いやはや。こうして気候の仕組みを知って地形をみると、納得もするし、地形の面白さも感じられるなあ。さくらんを作るのに適した地形で作られる山形のさくらんぼ、さぞかし美味しいんじゃろうなあ・・。

うーむ、なんだか、さくらんぼ狩りをしたくなってきたぞい。

岩手県のわんこそば早食い大会に引き続き、そちらも白衣博士のおごりということで。おまちしていま~す。

※おごり・・物を買ってくれること。

社会科が大好きな大学院生。毎週、大河ドラマを欠かさず正座してみている。山形県には行ったことがないが、大学の同期かつ、宝塚友達(世にこの関係性をヅカ友という)が山形出身で、たまにうちの下宿に泊まりにきては、山形県の美味しいさくらんぼ・山形県産の醤油で作った芋煮をごちそうしてくれたので、勝手に山形県にご恩を感じている。演劇に仕送りをつぎ込んでしまい、生活費がなくなったときに食べた芋煮の味は死ぬまで忘れない、と思う。いつか、地元静岡の名産品を手土産に、「あの時助けて頂いたH松です・・。」と、友人宅に伺いながら、山形の恵みに感謝する旅をしたい。